文| 人文社

编辑 | 人文社

——【引言】——

高考,对一个年轻人意味着人生命运的转折,尤其是在那个知识型人才匮乏的年代。

对贺鹏飞来说,清华是他儿时的梦想,而1963年的那个夏天,高考的结果让他感到前所未有的挫败。

这一年的清华录取分数线,只差几分,他便能踏入那片梦想的土地,贺鹏飞无助地看着自己的成绩单,心情沉入谷底。

比起成绩上的失落,更让他难以接受的是,这次失利意味着不得不放下骄傲,去请求父亲贺龙的帮助。

要知道,贺龙是大名鼎鼎的开国元帅,觉得在他父亲面前,几乎没有什么事情是解决不了的。

可接下来的事情,却与他想象中的完全不同,一年后,贺鹏飞真的如愿以偿,被清华大学成功录取。

那么,贺龙的儿子到底是怎么做到的?

一场关于高考的“家庭风波”

当时,贺鹏飞战战兢兢地把自己的请求说出口时,父亲的反应却令他大失所望。

贺龙不仅没有一丝犹豫,反而断然拒绝,大学是靠自己考进去的,凭本事进的才是真正的本事。

父亲的这句话像一盆冷水,把贺鹏飞浇了个透心凉,他不明白,为什么父亲在自己最需要帮助的时候,却如此“冷漠”?

他甚至有些愤怒,觉得父亲根本不关心他的未来。

可贺龙并非不关心,他的拒绝背后,有着更深的用意。

作为开国元帅,贺龙完全有能力为儿子打开清华的大门。

即使贺鹏飞的成绩没有达到清华的录取线,在那个年代,高干子弟的身份足以为他争取到一席之地。

但是,贺龙一生最恨的就是特权和徇私。

他不仅不允许自己搞特殊,还制定了一条家规:任何家庭成员不得以他的名义向组织或学校提出特殊要求。

这条家规不是说说而已,而是贯穿在贺家生活的每一个细节里。

早在贺鹏飞小时候,他就曾亲身感受到父亲对这条规矩的严格执行。

有一次,贺鹏飞踢球时摔断了腿,母亲心疼得不得了,想让他在家多休息一段时间。

甚至有人建议,干脆让贺鹏飞坐贺龙的专车上下学,这样也方便些。

但贺龙却连想都没想,直接否决了这些提议,他特意在街上找了一辆人力三轮车,安排贺鹏飞拄着拐杖坐三轮车去学校。

面对周围人的不解,贺龙的理由很简单,贺龙之子也和普通百姓一样,没什么区别,更不是特殊人群。

他该怎么上学,就怎么上学,在贺龙看来,只有从生活中得到磨炼,孩子将来的人生路才会越走越宽。

贺龙的“平凡教育”:磨炼中的成长

贺龙的教育理念,一直都围绕着“公平”和“自立”展开,在他眼中,特权不仅不会让孩子变得优秀,反而会成为孩子成长的绊脚石。

他深知,如果贺鹏飞这一次因为“走后门”进了清华,将来还会有更多的“捷径”让他依赖。

这不仅有违贺龙对原则的坚持,更是对儿子未来的不负责任。

作为一位在艰苦环境中成长起来的军人,贺龙深刻明白,真正的强大需要经得起风雨的洗礼。

他对儿子的教育,也是按照这个标准来的,贺鹏飞小时候,贺龙经常带着他下田干活、学游泳、甚至学打铁。

这些活动并不轻松,但父亲从不因为他是孩子就降低要求,连这点苦都吃不了,将来怎么去闯更大的世界。

有一次,贺鹏飞因为打铁累得满手是泡,兴冲冲地跑去向父亲“炫耀”自己的成绩。

结果没想到,换来了严厉的批评,天外有天,人外有人,得记住,不管什么时候,都不能自满。

贺鹏飞有些委屈,但他渐渐明白,父亲的严格是为了让他学会谦逊,即使在条件改善之后,贺龙仍然保持着节俭的生活习惯。

贺鹏飞的衣服,多是用父亲旧军装改制而成,家里的伙食,也是粗茶淡饭为主。

贺龙用这种方式告诉孩子,资源来之不易,必须学会珍惜。

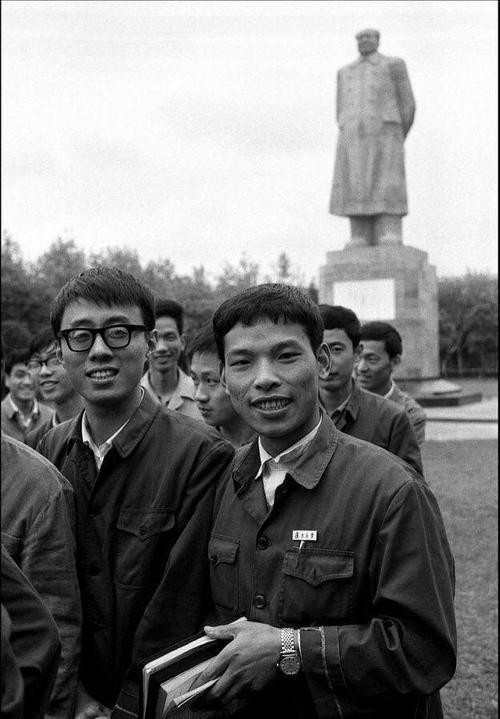

贺鹏飞从北京四中毕业后,转入清华附中继续学习,但父亲提前告诫他,到了学校,就和普通同学一样。

对外说你父亲是工人,不要提父亲是贺龙,于是,贺鹏飞在校期间始终以普通学生的身份出现,没有任何人知道他的家庭背景。

父亲的“冷漠”态度背后的深情

贺鹏飞看似被父亲“拒之门外”,但事实上,贺龙的拒绝才是对儿子真正的支持。

面对贺鹏飞的高考失利,贺龙并没有多说责备的话,而是用行动告诉他,失败不可怕,重要的是如何站起来。

贺龙提议让他复读,尽管没有直接帮他进清华,但却为他指出了一个更值得走的方向。

这一年,贺鹏飞背负着压力开始复读,清华附中的学习竞争更加激烈,而父亲的期望也成为他心中一股强大的动力。

这一年的复读之路,将成为贺鹏飞人生中最重要的一段时光。

成绩差几分固然遗憾,但背后的压力更为沉重,同龄人已经进入大学,甚至开始规划未来,而他却不得不重新踏上这条备考之路。

复读并不是一场简单的“重来”,它需要比第一次更多的毅力和专注力。

清华附中是全国最优秀的中学之一,教学严谨,竞争激烈,而作为复读生的贺鹏飞,需要的不仅是追赶,更是超越。

对他而言,这一年不仅仅是一次知识的补充,更是对心理和意志的锻炼。

贺鹏飞深知,父亲虽然“拒绝”了他的求助,但并没有真正放手不管,贺龙的态度始终是明确的,路是自己的,作为长辈,只能给孩子提供一双鞋。

父亲没有为他减轻任何压力,但却通过一种无声的方式,在背后默默支持着儿子。

这一年的学习生活对贺鹏飞来说格外辛苦,但他并不孤单,尽管贺龙没有干预他的学习,但在生活和精神层面,父亲以自己的方式为他提供了支撑。

贺鹏飞每天从学校回家,看到的永远是父亲的那副忙碌身影。

贺龙时常在书房里读马列主义的经典文献,他的专注让贺鹏飞深刻意识到,学习不仅是学生时代的任务,更是终身的追求。

贺龙并不要求贺鹏飞每天报告学习进展,但他用自己的行为给了儿子最好的榜样。

即使事务繁忙,贺龙仍然保持每天阅读、锻炼的习惯,甚至连吃饭都显得克制有度。

“一个人能控制住小事,才能成就大事。”这句老话说的一点都没错。

贺鹏飞渐渐明白,父亲的每一句话,虽说得平静,却蕴藏着无声的力量。

这些点滴日常,像一盏灯,照亮了他的复读生活。

重返高考:迎接清华的召唤

1964年夏天,复读一年的贺鹏飞再次走进高考考场。

这一次,他的心态与一年前截然不同,过去的失败和复读的磨砺,让他对自己多了一份自信。

考试结束后,他并没有急于等待结果,而是回归了日常生活。

当清华大学的录取通知书寄到家里时,贺鹏飞兴奋得说不出话来。

贺鹏飞靠自己的努力赢得了这张通知书,而不是依靠特权和捷径,进入清华后,贺鹏飞对自己的要求更加严格。

他的同学们很快知道了他的家庭背景,但却没有人因此对他产生任何偏见,因为大家都知道,他是真正凭本事考上清华的。

贺鹏飞的努力与谦逊,让他在学业上表现得尤为出色,在贺龙看来,教育的核心不在于让孩子迅速取得成功,而在于让孩子学会应对困难的能力。

通过贺鹏飞的高考复读之路,贺龙传递了以下几点教育智慧。

不畏挫折,才能成就大事,人生的路不可能一帆风顺,重要的是如何在挫折中站起来。

贺龙深知,高考的失败并不可怕,可怕的是因此失去前进的动力。

因此,他让贺鹏飞经历复读这段磨砺,在失败中汲取力量。

公平与原则,是家庭的根基,贺龙一直坚守“拒绝特权”的家训。

对于他来说,不搞特殊不仅仅是为了保护自己的名声,更是为了教会孩子这些深刻的道理。

艰苦奋斗,才能成就品格,他相信,只有在汗水中锤炼,才能让孩子像玉石一样熠熠生辉。

父亲的“撑”,成就了儿子的坚韧,从高考落榜到考上清华,贺鹏飞的成长离不开父亲的严格教育与无声支持。

贺龙的拒绝不是放弃,而是以一种更高的期待支撑着儿子,这种“撑”让贺鹏飞学会了独立,也让他在之后的人生道路上更加平坦。

清华毕业后,他选择扎根基层,后来参军,最终成长为中国海军的中流砥柱。

从少将到海军副司令,他用一生践行了父亲的教育理念,贺龙的家风,是红色精神的一种传承。

他教育子女吃苦耐劳、艰苦奋斗,而他自己的一生,更是对这种理念的最好注解。

父亲的拒绝、严格和陪伴,让贺鹏飞从失败中站起来,成就了自己的梦想。

这种“严中有爱”的教育,不仅塑造了儿子的品格,也为我们后人提供了一种值得借鉴的智慧。

而贺鹏飞,也从这份父爱中汲取了力量,最终成为了父亲所期待的那个人。

一个自立、坚韧,真正顶天立地的男子汉。

谨以此文,纪念贺龙同志。

参考资料:人民网——贺龙、叶飞为子女“撑一把”