1951年秋日里的一天,正值新谷进仓的日子,毛主席正在跟工作人员们一起吃饭。他端起一碗米饭,仔细端详着碗中光洁饱满的米饭,若有所思。

过了一会儿,他对自己的生活秘书兼保健医生王鹤滨说道:“王医生,不要老是给我吃细米饭呀!弄点粗米来吃嘛!”

说罢,毛主席用审视的目光看着王鹤滨,还没有等他反应过来,毛主席又说:“从你们医生的观点来说,粗大米不是更富有营养吗?是吧?”

毛主席的目光依然没有移开,似乎在期待这什么。

王鹤滨当时并没有明白毛主席这段话背后深刻的含义,他以一名医生的角度不假思索地回答道:“是的,主席,粗大米中维生素乙的含量更加丰富。”

因为当时是在饭桌上,王鹤滨为了不影响用餐的愉快氛围并没有反驳毛主席的意见。其实,粗米也是有一定的坏处的,长期摄入粗米容易造成牙齿损伤、骨质疏松、贫血等疾病。

毛主席听到了王鹤滨肯定的回答,立刻就用命令式的口吻说:“那好嘛!那你就去搞些粗米来吃嘛!”

这个任务王鹤滨算是接下了,然而机关里并没有粗米,城市里的供应点也没有粗米,要往何处去寻找粗米呢?

这时王鹤斌想起了住在香山之时,在玉泉山一带看到了不少稻田,而且京西的稻米也小有名气,味道肯定也不会差,就决定去玉泉山下的农村去寻觅一番。

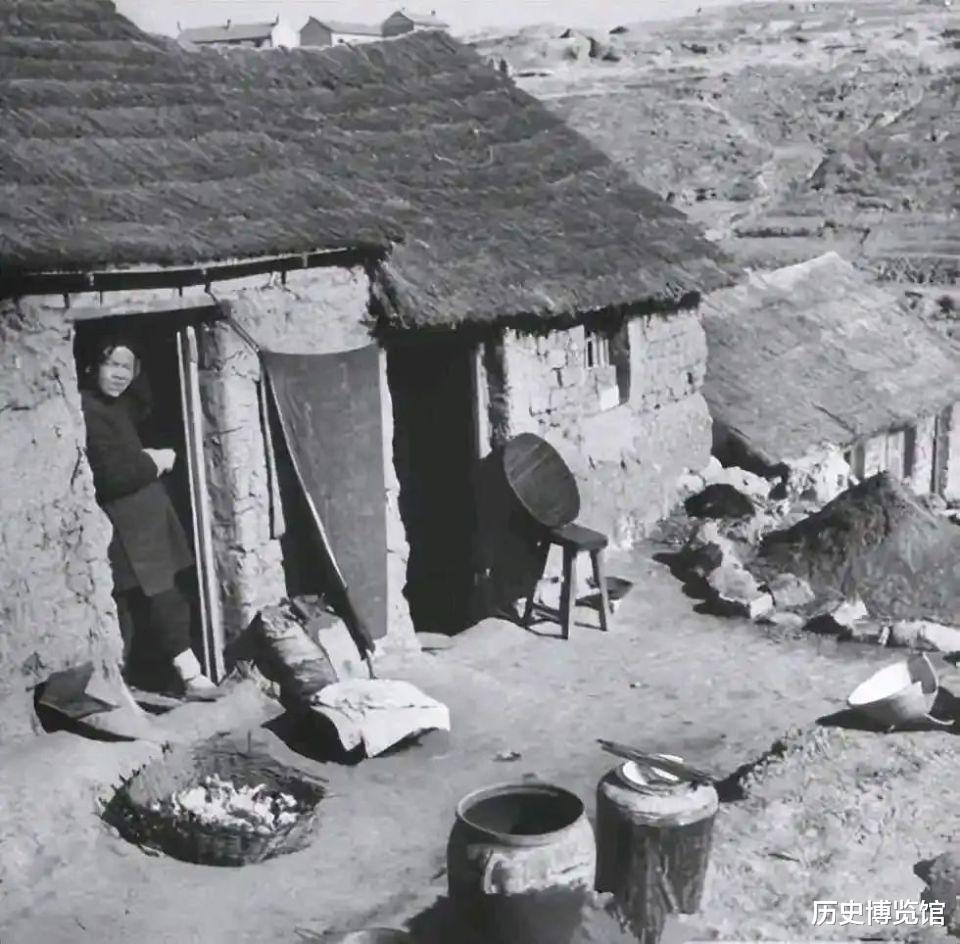

王鹤滨在玉泉山的东北侧找到一个不大不小的村庄,刚进入村口,他就开始挨家挨户地敲门。可是,当年祖国的农业生产力是很落后的,老百姓的粮食主要还是依靠国外的援助与进口,农民们都过着靠天吃饭的日子,哪有多余的粮食。突然,一个陌生人上门,询问有没有粗米,都不愿意搭理他。

直到这一刻,王鹤滨才真正明白毛主席的用意。他是不忍与人民们分开,中国还有广大的底层人民都在靠着粗米过日子,他又怎么能吃得下那精细的大米呢?

终于,王鹤滨在一家翻身农户家找到了希望。

他敲了敲大门,对着院内喊道:“老乡!请问你们家有粗米吗?”

农户的男主人很客气地接待了他:“要什么样的粗米呀?你怎么不去粮店里看看呢?”

“粮店里没有,我要碾得很粗的大米,只要刚刚褪下来谷壳就行了。”

男主人微笑着说:“你真找得巧,我家还真的碾了点粗大米。”

听到他的话,王鹤滨喜出望外,急切地说:“能卖我一些吗?要不,我用精米换你的粗米也行!”

“这粗大米呀,是我们自己留着吃的。你要这粗大米干什么?”

王鹤滨没有回答,他不能跟说出自己的身份,更不能说是毛主席要吃粗大米。

见王鹤滨没有回答,男主人略带嘲讽地说:“你们吃得下这种米吗?”

大概是男主人看到王鹤滨的穿着打扮,一副机关干部的模样,于是跟他开了这样的一个玩笑。

“吃得下!吃得下!”王鹤滨赶紧回答,“咱们不都一样吗?”

“老乡,请你拿点粗大米给我看看好吗?”王鹤滨接着恳切地说。

男主人回到了屋子里,很快双手捧着粗米就来到了他面前。

“就这样的粗大米,行吗?”

“行!行!真的太好了!”

最终,王鹤滨与老乡经过协商,用市场价购买了他的粗米。

回到中南海后,王鹤滨很高兴地向毛主席报告说:“主席,粗大米买到了,是玉泉山附近产的。”

毛主席也很高兴,他说:“那很好!今天就给我做来吃!”

王鹤滨把一大袋粗米扛到了厨房,交给了厨师廖师傅,告诉他这是毛主席要吃的米饭。

当饭蒸好之时,廖师傅却端着米饭找到了王鹤滨。

“王秘书,你看看,这是啥子米呦?不成饭样子!”

王鹤滨仔细地看了看碗里的饭,这粗米饭一坨一坨的,确实不像是饭的样子。但是王鹤滨很清楚毛主席要吃的就是这种米饭,他安慰廖师傅说:“廖师傅,这是主席指示要做的粗米饭,你就把饭送去吧!”

廖师傅满脸疑云,忧心忡忡地将米饭送到了紫云轩。

当毛主席看到送来的米饭,立刻胃口大开,吃了好几大碗,一边吃还一边称赞道:“很好!很好!”

在之后较长的一段时间里,毛主席几乎每天都吃这种米饭,直到那一大袋子的粗米被吃完。