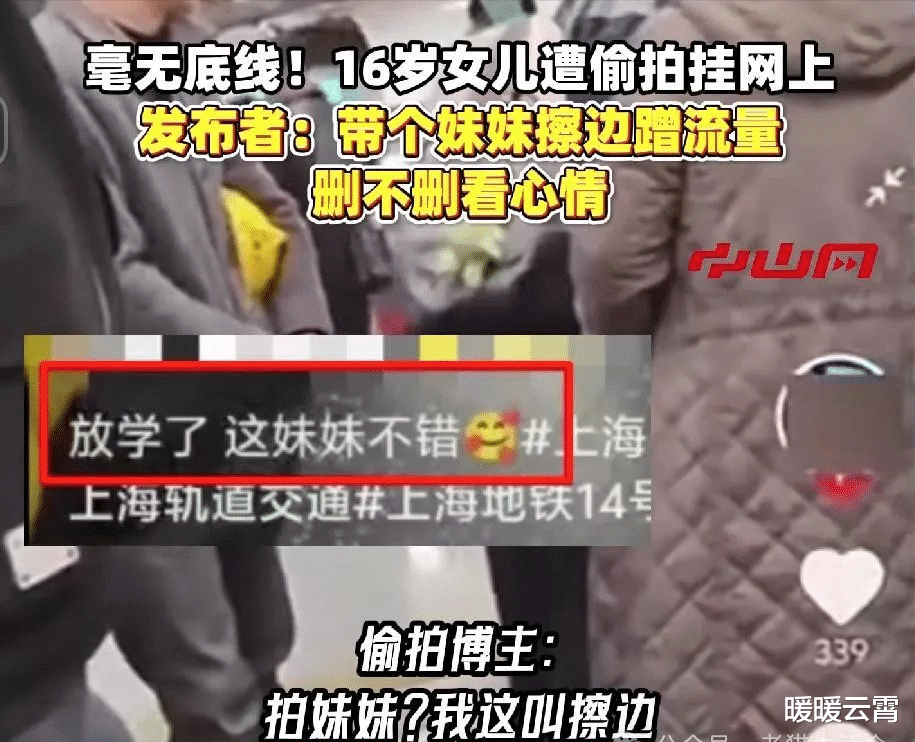

地铁扶梯上飘动的百褶裙摆,图书馆里低垂的脖颈曲线,咖啡馆玻璃倒影中的精致侧脸——这些本该属于都市生活的美好画面,正在被暗处伸出的手机镜头切割成流量时代的"猎物"。上海陆家16岁少女的经历撕开了网络时代最荒诞的伤疤:一个女高中生放学路上的正常行走,竟被加工成百万播放量的"纯欲风"视频,评论区挤满用放大镜分析身体部位的匿名账号,更有好事者将偷拍画面打印张贴在校门口。

这绝非孤例。安福路举着长焦镜头蹲守裙底的"银发摄影团",大学城图书馆里假装自习实则偷录的"氛围感猎人",商场试衣间外游荡的"穿搭测评博主",共同构成2024年最魔幻的都市奇观。当我们梳理近三个月的网络侵权案件,发现日均新增的偷拍维权申请已达237起,其中83%受害者直至视频登上同城热搜才惊觉自己成了"素人女主角"。

在静安寺某网红咖啡馆,我目睹了令人脊背发凉的场景:五位妆容精致的白领女性刚落座,临窗三个机位立即调整角度。举着云台的年轻男子甚至在社群直播:"家人们猜猜,靠窗第三位黑裙小姐姐的微信值多少火箭?"这种将公共空间异化为"露天摄影棚"的行径,正在催生新型都市病——镜头焦虑症。

华东政法大学社会观察站最新数据显示,76%的18-25岁女性开始刻意回避特定风格的着装,43%的受访者承认会提前规划"防偷拍路线"。更值得警惕的是,某短视频平台的热门话题#街拍天花板#下,72万条投稿中38%存在明显的隐私侵犯嫌疑,却依然享受着日均千万级的流量灌溉。

"这届偷拍者精通法律漏洞。"网络安全顾问李薇展示了一份令人咋舌的《街拍避坑指南》,文中详细教授如何通过侧拍、剪影、局部特写规避肖像权纠纷。在某知识付费平台,售价998元的《素人爆款创作课》公然将"擦边不越界"作为核心卖点,已有2700人付费学习如何把偷拍素材包装成"街拍纪实"。

更隐秘的产业链在暗网滋生。技术人员向我演示了如何通过AI换脸将偷拍视频"合规化":先用深度伪造技术置换五官,再用算法生成虚拟身份信息,一条能通过平台审核的"合法作品"就此诞生。这些游走在灰域的操作,使得今年前四个月的网络性骚扰报案量同比激增210%。

回看陆家女儿的遭遇,最刺痛人心的不是那条偷拍视频本身,而是事件发酵后的二次伤害。在涉事视频评论区,充斥着"装清纯活该被拍"的荡妇羞辱;校方"注意着装规范"的提醒被恶意解读为官方认证;甚至衍生出"求课表"的线下骚扰。心理干预团队接诊的34名类似案例中,有9人出现创伤后应激障碍,最严重的患者持续半年无法独自乘坐公共交通工具。

这种集体窥私欲的膨胀正在重塑年轻一代的行为模式。00后女生小林展示了她的"反偷拍装备":防窥手机膜、广角探测仪、带激光干扰功能的遮阳伞。"每次出门都像在玩真人版扫雷游戏。"她苦笑着调整背包上的反光贴——这是某高校社团研发的"光学护盾",能有效干扰五米内的拍摄设备。

面对愈演愈烈的偷拍乱象,上海网信办近日祭出组合拳:要求平台对街拍类内容实行"双盲审核"(上传者与审核员互不知情),上线"识图维权"小程序实现全网侵权内容一键追踪,更拟推出"镜头伦理认证"体系。值得关注的是,某头部平台试行的"拍摄者地理围栏"技术,已成功拦截12万次敏感地点的拍摄行为。

但技术手段终究是治标之策。在杭州互联网法院近日审理的全国首例"AI辅助侵权案"中,法官创造性地引入"数字人格权"概念,判决被告赔偿精神损失的同时,必须完成20小时网络伦理课程。这或许为我们指明方向:当镜头成为肢体的延伸,每个持镜者都该重拾对他人生命痕迹的敬畏。

夜幕降临时分,我站在陆家女儿曾被偷拍的地铁出口。川流不息的人群中,无数手机屏幕明明灭灭,像漂浮的电子萤火虫。这些随时可能亮起的微光,既承载着记录美好的初心,也蛰伏着刺伤尊严的利刃。当我们谈论"镜头权"的边界,本质上是在追问:在流量至上的狂欢里,我们究竟要留给下一代怎样的视觉文明?