景区限流、民宿涨价、高铁票秒空......

当“特种兵式旅游”成为标配,是时候问一句:这届年轻人,到底是在旅行还是在“渡劫”?

数据显示,今年清明小长假全国国内旅游出游1.19亿人次,花了539.5亿!黄山游客挤到“转身就能贴脸”,南京夫子庙广播循环播放“您已进入人流饱和区”......(本打工人看了眼朋友圈的九宫格,默默泡了壶桔梗百合茶看书去了……)

更离谱的是,某网红城市民宿价格暴涨5倍,老板却理直气壮:“节假日就这价,爱住不住!”(果然,贫穷才是最好的错峰出行攻略......)

网友自嘲:“3天假,2天在路上,1天在排队,剩下半小时拍照发圈——这就是当代年轻人的‘诗和远方’。”

流量至上,景区变身“打卡流水线”

“日均客流量破10万”“短视频播放量超亿次”......文旅局长们笑了,KPI达成了!可当景区忙着拉横幅庆祝“创收新高”时,游客却在人潮中艰难呼吸。

某古镇为了迎合拍照需求,把百年老宅刷成“ins风粉色墙”;千年古刹门口摆满“禅意咖啡”,扫码送开光手串。(佛祖:要不这庙给你经营?)

难怪网友吐槽:“现在旅行像开盲盒——照片是‘仙境’,现场是‘人间’”。

数据漂亮≠体验美好

景区赚得盆满钵满,但投诉量也同比暴涨200%:厕所排队1小时、垃圾桶溢出无人清理、导游敷衍讲解......(说好的“沉浸式体验”呢?)

一位带娃妈妈哭诉:“花3000块订的亲子酒店,到店发现泳池变成‘下饺子锅’,孩子问我:‘妈妈,这就是你说的童话世界吗?’”……

旅行还是“赶集”?

凌晨5点爬山看日出,8点冲进网红餐厅,10点赶高铁去下一个城市......年轻人把行程表卷成“Excel战士”,却忘了旅行本是为了放松。

医学专家急了:“日均3万步,膝盖磨损程度堪比马拉松运动员!”(旅行版《变形计》:从前是身体在地狱,眼睛在天堂;现在是身体和眼睛一起在地狱。)

商业化侵蚀文化内核

你在江南水乡买的“手工油纸伞”,可能产自义乌小商品市场;你在西安摔碗酒许的愿,碗底印着“某宝9.9包邮”。更扎心的是,所谓“非遗体验馆”,不过是流水线教游客画半小时脸谱,收费198元……

当旅行变成拍照、购物、盖章的流水线,我们失去的是对历史的敬畏.

我们需要的不仅是流量

杭州灵隐寺限流后,游客反而评价:“终于能静心听钟声了。” 云南某古镇主动砍掉30%商铺,恢复传统茶马古道表演,口碑逆袭成“小众宝藏地”。

事实证明,“少即是多”才是文旅长久之道——与其追逐百万客流,不如留住人心。

重新定义“旅行意义”

00后博主“慢游中国”爆火,她的信条是:“一周只去一个地方,睡到自然醒,和当地人吃同一锅饭。” 粉丝留言:“看她的视频,我才想起旅行原是为了遇见不一样的生活。”

或许我们也该思考:免费预约制、分时段游览、生态补偿机制,这些“冷手段”才能让旅游“热”得更健康。

你的旅行,不必是别人的复制粘贴不必为了朋友圈的点赞,在暴雨中硬拍汉服照;不用因为“全网推”,逼自己吃压根不爱吃的网红菜……

如果挤不进西湖,就去家附近的湿地公园划船;如果抢不到故宫票,不妨逛逛老街博物馆。旅行不是地理上的迁徙,而是心灵的呼吸。就像喝的这杯茶,不止是解渴,更多的是为了平衡和健康。

留白,才是最高级的风景古人清明踏青是为“沐春风,思故人”,而今我们或许该学学这份淡然:人潮汹涌处,未必有你要的答案;心安当下时,处处皆是山水。

#今日互动#“你会为了避开人潮,选择小众旅行地吗?”

——分界线——

|青儿姐的茶语人生|

昨日皆是过往/眼见皆是余生/前半生悦人/后半生悦己

一个爱传统文化、爱喝养生茶、爱吐槽、爱八卦的路人甲

欢迎关注,下期见

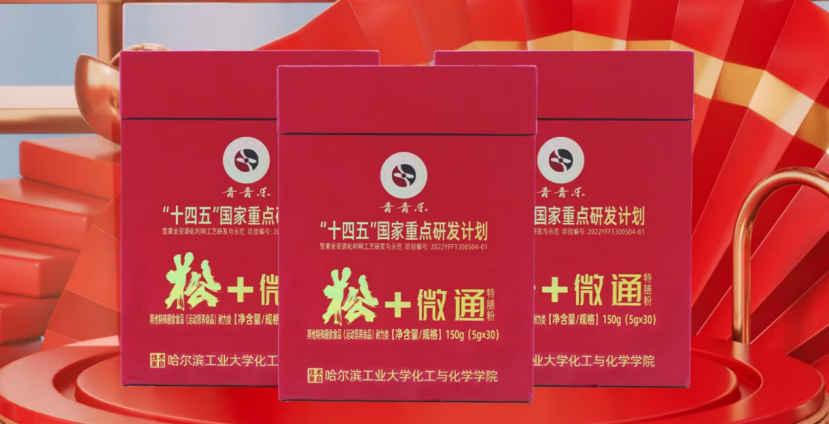

特别支持:青青乐