1947年冬,河北平原寒风呼啸。晋察冀野战军司令杨得志站在石家庄城下,望着战士们用简陋的云梯攀爬城墙,心头沉甸甸的。

这座国民党重兵把守的“石门”,已让华北我军三次铩羽而归。然而这一次,经过朱老总整顿后的部队势如破竹,仅用六天便攻克城池,创下解放军首次夺取大城市的纪录。

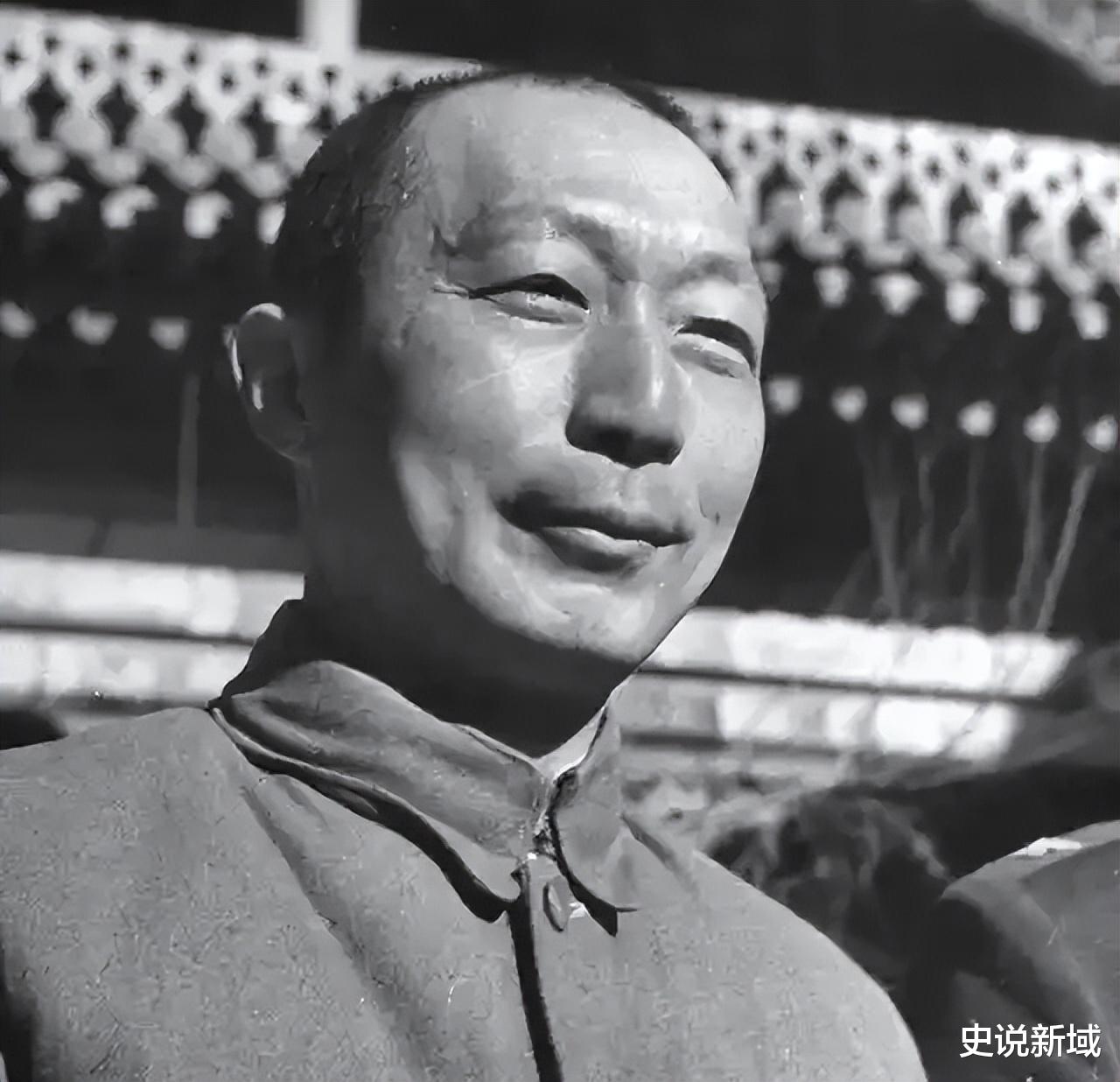

这背后,站着一位鲜少亲临前线的元帅——聂荣臻。他麾下的华北军区坐拥四十万大军,却始终未能像林彪的东北野战军、粟裕的华东野战军那样,以独立野战军的身份载入史册。

是实力不足?是战功不显?还是另有隐情?

1937年深秋,五台山金刚库村的百姓第一次见到八路军。聂荣臻带着115师分出的3000人,在连地图都没有的情况下,硬是在日军眼皮底下建起晋察冀根据地。他要求部队“多打小胜仗”,组织武工队、地雷战,甚至亲自设计“军民同心桥”解决百姓渡河难题。短短八年,这支队伍从三千人扩至三十二万,被毛主席赞为“敌后模范”。

但这份“模范”背后藏着隐忧。为维持庞大根据地,部队长期分散游击,团级以上单位竟各自经营“军产”。

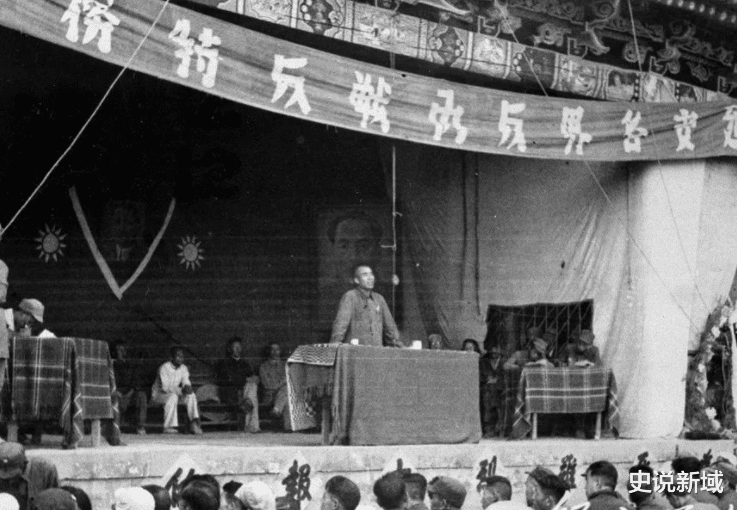

朱德视察时痛心疾首:“都去过自己的小日子,哪还有心思打仗?”

、这种“经济繁荣”反而削弱了野战能力,为日后困境埋下伏笔。

1946年大同集宁战役,成为华北战场的转折点。

聂荣臻本想通过夺取山西重镇打开局面,却因低估傅作义援军导致失利。张家口保卫战再败,根据地缩水三分之一。有将领回忆:“当时军区像炸了锅,有人甚至当街骂娘。”

深究败因,实为历史包袱所致。抗战胜利后,晋察冀为表和平诚意裁军过半,从11.6万人骤减至5万;而国民党却暗中扩军,傅作义部更获美式装备。当运动战取代游击战成为主流时,华北部队仍在用“打鬼子”的思维应对机械化兵团。

1947年春,朱德带着中央指示来到河北。他敏锐发现症结:部队既当“生产队”又当“战斗队”,团级单位竟有各自商店、作坊。老总雷霆手段三管齐下:

组建专职野战军,由杨得志、罗瑞卿统率;

设立军区后勤部,彻底分离作战与生产;

开展“百日大练兵”,重塑战术体系。

效果立竿见影。清风店战役歼敌1.7万,石家庄攻坚战破城神话,涞水战役更击溃傅作义王牌35军。曾经“不会打大仗”的华北部队,半年内脱胎换骨。

1948年5月华北军区成立时,聂荣臻麾下已有三个兵团46万人。但此时历史给了他新使命——保卫迁至西柏坡的党中央。徐向前第一兵团盯住阎锡山,杨得志第二兵团阻截傅作义,杨成武第三兵团拱卫中央机关。

当林彪在东北筹划辽沈战役,粟裕在淮海围歼黄百韬时,聂荣臻的部队正默默做着“战略配角”:牵制傅作义60万大军无法东援,让东野安心解决廖耀湘;顶住阎锡山反扑,使徐向前能抽身参与太原决战。正如聂帅晚年所言:“华北部队要当全国战局的螺丝钉。”

1949年全军整编时,华北三个兵团被分别划归一野、四野,始终未获独立野战军番号。究其根本:

战略定位特殊:毗邻中央机关,主要任务转向防卫而非野战;

指挥体系变革:兵团直属军委,聂帅专注军区建设;

历史机缘巧合:待华北完全解放时,大规模野战已近尾声。

但若因此低估聂荣臻的贡献,便大错特错。东野三个主力纵队、一野两个兵团皆出自华北;国防科技战线上的“两弹一星”元勋,多由他当年保护的科研骨干成长而来。这位“不显山露水”的元帅,用另一种方式诠释了何为“国之大者”。

《聂荣臻传》(当代中国出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《朱德军事文选》(解放军出版社)《华北解放战争纪实》(人民出版社)