亥地,阳光撒在村落的废墟上,仿佛一个长久以来被遗忘的角落。

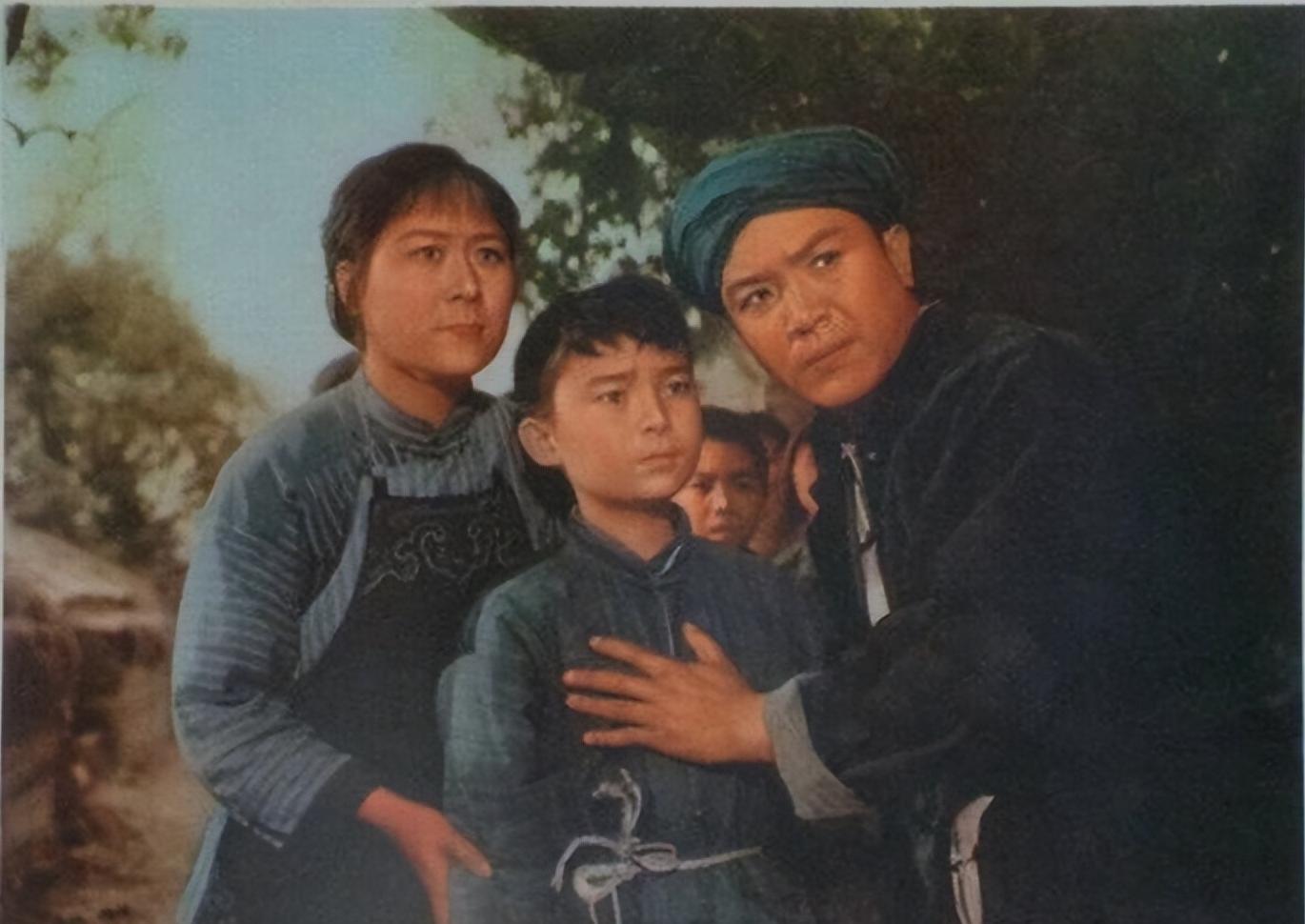

一个多年未踏足故土的身影慢慢走近,他的步伐沉重且充满期待,这是一位为国征战的中将——鲍先志。

他怀揣着对家庭的渴望,回到了阔别二十年的故乡。

而这样的回乡,却让他遇到了始料未及的心痛。

回乡探亲:破碎的家园让人心痛当年六月,鲍先志怀着寻找亲人的坚定信念,跟随大军走进大别山。

这是一场满怀希望的探亲,眼前的景象让他的心情瞬间跌入谷底。

老家的房屋年久失修,野草丛生,而早已不见的亲人让这个本应是温暖的家庭显得格外冷清。

邻里的支支吾吾,让他意识到某些事情的严重性。“你不知道吗?

他们已经不在这儿了……”这些话语如同石头压在他的心上,他迫切地四处打听,试图找出妻儿的去向。

终于,从一位邻居的口中,他得知,妻儿竟被族长以区区50块大洋卖到了郭家岗。

这一切发生得如此突然,已经过去好几年,而那位族长也早已去世。

他心中的期盼,瞬间化为愤怒。

曾经的亲情,如今变成了无法承受的沉重负担,祖宅的瓦砾下埋藏的是一个破碎家庭的残垣断壁。

背后的真相:族长的怨恨与报复鲍先志离家时,心中装载着的是带动革命的理想。

而在他不在的日子里,族中长老鲍继水,对他的革命选择感到不满。

这位族长,地主出身,自己的地位和经济利益因革命运动而受到影响,于是他决定用鲍先志的妻儿来发泄心中的不满。

族长的行为是对鲍家传统的亵渎,也是对鲍先志为国效力的一种反击。

这让鲍先志感到一种深入骨髓的痛苦:不是战争伤害了他的家人,而是自己人将亲情弃之不顾,进行了这样的背叛。

被卖到郭家岗的妻儿,过着艰苦的生活,那是无法想象的磨难。

时光流逝,鲍先志不得不接受自己至亲被当作复仇工具的事实,无法言喻的愧疚和失望如影随形。

跨越二十年的重逢与心结1949年,光明终于降临麻城。

带着对未来的憧憬和无法挥去的愧疚,鲍先志重返家乡。

这次旅程让他与已经成长的儿子鲍声苏重聚,那是一个值得重温的时刻。

当年仅有的遗物:袖章和徽章,被送到了鲍先志的手中,它们见证了过往的岁月。

鲍先志不禁落泪,那是对历史无法改变的遗憾。

面对战火中成长的鲍声苏,鲍先志鼓励他从基层做起,完成未尽的革命使命。

父子二十年后重逢的场景,在鲍先志心中留下了些许安慰。

这份亲情的重建,并不能帮他抚平丧失妻子的痛苦。

对故乡的复杂情感与永难释怀的伤痛即便如此,鲍先志并未抛下故乡的责任。

他一直资助家乡的基础建设,但对家族的怨恨仍深埋于心底。

那些未能在危难时施以援手的族人,让他再也无法对家乡抱持相同的感情。

对于这些曾经不可理喻的亲情背叛,他选择不再频繁回乡,仅是在最后时刻以落叶归根的方式,回到了自己的故土。

这个曾给予他希望的地方,仍未愈合他心底的伤痛。

在最后的总结中,我们看到鲍先志的一生,既有荣光的革命精神,也有无法弥补的亲情裂痕。

他用余生来化解这段错综复杂的情感,而这一切让我们反思在动荡年代,亲情何以永恒。

对于读者来说,这不仅是一个个体的悲剧,更是我们该如何珍视家人、珍视信仰的警醒。

生活中的每个选择都可能带来无法逆转的影响,让我们引以为鉴,谨慎珍惜。