我14岁那年,老爸给我找了个大我4岁的媳妇,但我们俩从没一块儿住过。说起来,这都是那个时代的无奈啊。

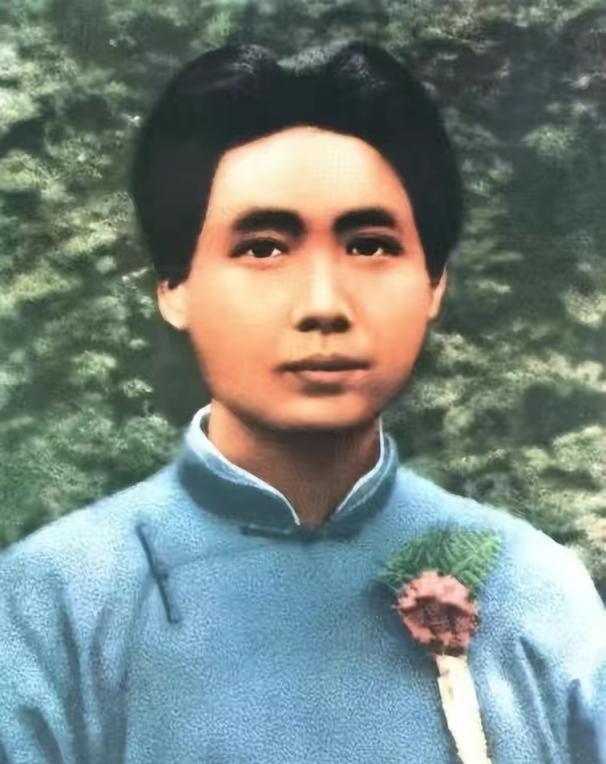

毛泽东提到的这位夫人,她就是罗一姑,也有人叫她罗一秀,咱们这儿就按罗一姑来说。她是毛泽东第一段婚姻里的另一半。

毛泽东和罗氏之间到底有着怎样的婚姻关系?为啥在新中国成立后,毛主席会给这位已经去世多年的妻子开特例呢?说起这事儿,真让人好奇。要知道,毛主席在建国后事务繁忙,但他却还是为罗氏做了一些特别的事情。这背后肯定有不为人知的故事。罗氏,作为毛主席的妻子,虽然早早离世,但在毛主席心里,她似乎一直占据着特殊的位置。要不然,为啥建国这么久后,毛主席还会想起她,还为她破了例呢?这事儿,咱们外人虽然不太清楚具体细节,但也能感觉到,毛主席对罗氏的感情确实挺深的。要不然,也不会在这么多年后,还为她做出这样的决定。

【封建思想的牺牲品】

毛泽东在闭塞落后的韶山冲出生,那儿的人们祖祖辈辈都靠种地过活。有首歌谣这么唱:“嫁人别嫁韶山冲”,从这就能看出那儿有多穷。

清末那会儿,在韶山冲,老一套的结婚方式——就是爸妈说了算,媒婆牵线——已经传了好几百年。毛泽东他爸毛顺生,对这套规矩那是深信不疑,觉得它就是天经地义。

1906年秋天的时候,年轻的毛泽东因为觉得私塾老师的人品和学问都不行,就开始批评那时候糟糕的教育制度,一气之下就不上学了。

老爸毛顺生知道这事后火冒三丈,硬是要毛泽东去给老师赔不是,还得回学堂继续念书。可毛泽东就是不肯,两个人这就吵得不可开交。

毛顺生打定了主意,采用了那个年代最老套却也最普遍的想法和办法:儿子年岁不小了,心思也飘了,是时候给他娶个媳妇,好让他收收心了。

这次机会让毛顺生给毛泽东认真物色了个好媳妇,那就是罗一姑。

罗一姑家在韶山的杨林村,她1889年出生,比毛主席大了四岁。罗家和毛家挺近的,也就十公里左右的路程。所以说,毛顺生在给儿子挑媳妇儿时,其实没跑多远,就在这附近找找。

毛顺生对罗一姑挺有好感,一来是因为她性格温顺,明白事理,还认得些字。但更重要的是另外两个原因。

一个原因是毛家和罗家以前有点亲戚关系。罗一姑的外公叫毛咏堂,他是韶山冲的人,而且呢,这个毛咏堂还是毛泽东的一个远房老祖宗。

罗一姑和韶山冲的这家人是老相识了,她嫁到这里来,完全就是老辈人说的那种“回到老家,亲事更亲”的意思。

另一个关键就是双方条件得匹配。罗一姑她爹罗合楼是个有文化的知识分子,而且罗家还经商,对商品经济那一套也挺在行。

毛顺生是韶山冲第一个搞起农业商品经济的人,他白手起家,从一无所有的贫农,一步步拼搏成了当地最出名的富农。要是咱能和他家联姻,那对咱们家的产业来说,可是个大大的帮手。

罗家对势力庞大的毛家十分看好,特别是对才华横溢、风度翩翩的毛泽东更是赞不绝口。两家很快就有了共识,于是按照老规矩,像“提亲”“迎娶”这些复杂的婚礼流程,一一走完,这门亲事就这么定下来了。

那时候,压根儿就没征求过当事人毛泽东和他妻子罗一姑的想法。

1907年那会儿,罗一姑还是个啥都不懂的小姑娘,她就这么以毛家儿媳妇的身份,进了毛泽东的家门,做了毛泽东的老婆,也成了毛家的一份子。

此时的毛泽东因辍学在家,而罗一姑的到访,使得他与新婚妻子杨开慧共处同一屋檐下。面对这样的情境,毛泽东公开表达了他个人对这段婚姻有效性的拒绝承认态度。

尽管如此,毛泽东并没有对罗一姑发火。他心里明白,罗一姑其实是父权和封建礼教下最可怜的人。他亲切地叫罗一姑“姐姐”,并且不愿和她一起生活,但他对她非常尊重,待她如同客人,一点礼数都没少。

从头到尾,毛泽东斗的其实不是罗一姑,而是她那霸道专横的老爸毛顺生,还有那让人头疼的包办婚姻老规矩。罗一姑这大家闺秀,真是倒霉,莫名其妙就被扯进了这场纷争里。

毛泽东退学以后,他学习的事儿可没放下。在那之后的三年里,他除了帮忙家里种地,还有管账,剩下的时间,全都用来读书了。

在韶山冲那个不起眼的小山沟里,毛泽东使出了浑身解数,把能找到的书刊杂志全都借了个底朝天,就连一张纸的小纸片也不放过。

毛泽东对各类书籍都充满热情,不论是传统的古典文学作品,还是那些倡导改良和进步的思想家所写的著作,甚至是国外的思想理论,他都读得津津有味,十分投入。

毛泽东读了很多东西后,对社会上的老百姓生活问题想得更深了,心里头对国家以后的路子也更加担心起来:咱们中国,非得来个大的变革不行了,这事儿真的拖不得了!

在毛顺生看来,他那份心系国家与民众的感情,简直就是抛开正事去读些没用的杂书。

毛顺生,一个在山沟沟里出生、长大,并且在那里打拼出一片天地的老一辈人,他并没想着让儿子毛泽东去做出啥轰动天下的大事。

他就盼着儿子能把家里的事儿管得井井有条,别让家业垮了,最好是能越做越好,给后代留下更多的钱财。

一个儿子心怀远方,总想着往外闯荡;而老子则一门心思守家业,死活不让他走。这俩父子,跟冤家似的,动不动就吵架,隔三差五就得闹上一回,这样的日子,硬是过了足足三年。

这三年时间,罗一姑虽没和丈夫真正成为夫妻,但她一直尽着做媳妇的责任。她省吃俭用管理家务,对公婆十分孝顺,对丈夫也很尊重。

她搞不懂毛泽东哪来的胆子跟封建老一套对着干,但她佩服他的这股子勇气,哪怕最后自己被晾在了一边。

那么,这段满是悲哀的婚姻到底是怎么结束的呢?它对毛泽东自己又带来了哪些影响?

【人格独立的呐喊者】

罗一姑在1907年嫁入毛家,那时她正值妙龄,才18岁;而毛泽东当时更为年少,仅仅14岁。

而说的那个“进门”,其实就是字面上的那个意思,就是说两家已经“订了亲”,该走的礼数也都走过了,女方可以先到男方家里,帮着料理家务。这事儿基本上算是定了,但还没正式办婚礼成亲呢。

转眼间两年过去,毛泽东长成了一个16岁的大小伙子。在韶山冲这儿,大家习惯上都算虚岁,所以在他爹眼里,毛泽东已经算是17岁的年轻小伙子了。

在深刻理解儿子的远大抱负后,毛顺生担心未来会有变数,便以家长的权威要求毛泽东与罗一秀迅速完婚,并坚持要举办一场盛大的婚礼。

毛顺生这是在讲他自己的故事,他17岁那年,从老爸手里接过来的,那是一个啥也没有,还欠了一屁股债的家。

后来,他娶了文七妹做老婆,也就是毛泽东的妈。他们生了孩子,他通过自己的努力,一点点把家业搞大了,成了当地有名望的富户。

毛顺生坚信,儿子毛泽东只是心性还未完全成熟。他深信,一旦毛泽东成了家,与罗一姑共同育有子女,就能像自己一样,在韶山冲过上安稳的小日子,过着“老婆孩子热炕头”的生活。

然而,这位老爸明显没想到儿子会有那么大的决心和抱负。

1909年秋天的时候,毛泽东为了不再被包办婚姻束缚,也为了摆脱那种“女子应在家相夫教子”的老观念,他决定重回学校。他就想着,只要能不跟罗一姑经常碰面,咋样都行。

罗一姑出生在一个老派学问人的家庭,从小就听到“三从四德”那些陈旧的规矩,还总说被婆家嫌弃是女人的错。罗一姑呢,她也就真把这些话当成了真理。

所以,进了家门以后,虽说没得到“老公”的疼爱,但毛顺生和文七妹这两位老人,对这位儿媳妇是真的很满意,特别关照她。老两口还经常劝慰她说:

孩子,别担心,润之现在还小,很多事情还不明白。等你们结了婚,他就会慢慢安定下来了。

罗一姑没盼到那场婚礼,反倒看着毛泽东越走越远。他过了门却没娶她,她觉得这就是女人没尽到本分,心里头特别难受,整天闷闷不乐,身体也就一天不如一天了。

1910年开头那会儿,罗一姑身子骨弱,得了痢疾,结果就没了。她算是用自己的命,给那段被封建老思想害惨的婚姻做了个了断。

1910年秋天,罗一姑离世才不过半年,毛泽东就下定决心要离家求学。他费了好大劲,做通了家里人的思想工作,连平时比较固执的父亲毛顺生也最终点了头,答应让他离开韶山冲,去湘乡东山高等学堂上学。

毛泽东的人生之路,就此真正迈开了大步向前。

离开韶山冲后,毛泽东见识了更多世事,心里头越来越为老百姓的苦难感到难过。这让他更加下定决心要好好读书,而读书的念头又慢慢变成了想要找出革命的法子。他发誓要推翻那个害人的老社会,建起一个全新的中国。

说来也巧,1919年11月14日,又一起封建包办婚姻的惨剧上演,这让毛泽东心里头那块伤疤又被狠狠揭了一下。

长沙有个姑娘叫赵五贞,年纪轻轻的,家里是做生意的。她老爸没跟她商量,就把她许配给了当地有钱的吴老板,做他的续弦。

赵五贞铁了心不从,硬是被关在花轿里抬进了吴家。等到大家开锁准备迎她进门时,一看,赵五贞已经在花轿里割腕结束了自己的生命。

毛泽东知道这事儿后,心里头的怒火和难过再也憋不住了。他拿起笔来,嗖嗖地写,专门为了这事儿,在湖南的《大公报》上连着发表了十多篇文章。

他直接用了真名“毛泽东”,一点不含糊,把封建包办婚姻那套陈规陋习,批得是一无是处。

罗一姑的生命在二十岁时戛然而止,这令毛泽东深感愧疚。他内心自责,痛恨自己年少时无力改变这段不幸的婚姻,未能挽救罗一姑的性命。

当“赵五贞事件”闹得沸沸扬扬那会儿,毛泽东都快到三十岁了,不论是心思还是本事,都越来越老练。他心里头琢磨着,得让那成千上万像罗一姑这样的姑娘们醒悟过来,他还想跟那些年轻的小伙子和姑娘们说一声:

爱情这事儿,真的很庄重!你们的婚礼,得你们自己做主,毕竟你们都是能独立思考的个体!不是谁家的附属小物件,更不是为了让家族捞好处而牺牲的棋子。

更是大力赞扬说:

赵五贞女士用生命捍卫了独立自由的人格,那一刻,她的精神光芒四射。希望广大青年能珍惜并行使好自己人格独立的权利,让这世上再不会有像赵五贞那样的悲剧发生。

赵氏悲剧的沉痛,也触动了对罗一姑深深的怀念。毛泽东将这份哀愁转化为行动的力量,决心推翻封建旧秩序,构建一个自由平等的新社会,从根本上消除青年男女遭受不公待遇的土壤。

毛泽东非常了不起,因为他自己经历过困境,所以他不希望老百姓再受那种苦!而且,这位伟大的带头人真的做到了,他亲手创建了全新的中国!

建国以后,因为心里头对罗一姑有点过意不去,毛泽东特地给罗家人开了次绿灯,这到底是怎么一回事呢?

【爱贤念旧的领袖】

毛泽东,那可是个大人物,带着共产党人们一路闯难关,斗强敌,最后取得了大胜利。他这个人,品德高尚,心胸开阔,就像那高山一样让人敬仰,又像山谷一样能容纳万物,真是个有君子风度的大度之人。

经过好多年的时光,毛主席一直很看重和亲戚朋友的关系,他不会因为外面的那些事儿,不会因为自己地位高或者低,更不会因为个人的喜欢或不喜欢就对谁特别好或者对谁冷淡。

罗一姑走了以后,毛泽东并没有因此和罗家人拉开距离,他打心底里把他们当成了自己的亲人朋友,大家相处得非常融洽。

1925年2月份,毛泽东回到韶山,积极推动革命活动。他好几次去之前“老丈人”罗合楼家,跟人家拉拉家常,聊聊往事。

3月26号那天,经罗合楼介绍,罗家的一帮子侄辈头一回见到了毛泽东。罗合楼的侄子罗石泉也在其中。

罗石泉后来能成为一名死心塌地的共产主义战士,跟他那次初次见面有很大的关联。

瞧毛泽东那说话的样子,头头是道地指责帝国主义和资产阶级怎样狠心地欺负压榨底层的农民朋友,他大声地告诉农民兄弟们,大家得拧成一股绳,勇敢地站出来反抗!

说完这些话后,罗石泉心里头是真服了,他觉得毛泽东这人太有魅力了。从那以后,他就一心一意地跟着毛泽东,在农村搞起了革命运动。

1925年冬天的时候,罗石泉正式成为了一名党员。在革命的道路上,罗石泉给党和人民都带来了不少实实在在的好处和帮助。

新中国成立后,毛主席定了个硬规矩:党政军的高层领导,谁也不能滥用权力,去开后门帮亲戚朋友找工作。

毛泽东始终如一,严于律己,从未违背过自己的原则,但在面对罗家的事宜时,他心中时常泛起一股难以言说的愧疚之情。

1950年5月份,毛岸英回老家湖南去看望亲人。在要走的时候,毛主席这辈子头一回也是唯一一回没按老规矩来,他特意跟毛岸英说了几句交代的话:

记得去探望下石泉舅舅,问问他近况如何,有没有什么难处,考虑下来北京找份工作不。

毛岸英把老爹的交代放心上,跑到韶山冲去找罗石泉舅舅。他挺有学问,一见面就亲切地叫了声“舅舅”,接着就关心地问起罗舅舅最近过得咋样。

罗石泉一听毛主席说要帮忙让自己去北京工作,心里头那个激动啊,眼泪都快掉下来了。但他是个明白人,还是个老党员,激动过后,他就很坚决地回绝了:

我是个党员,得给大伙儿做个好榜样,绝不能给毛主席添乱!

毛岸英心眼好,脑瓜子也灵光,他看到情况后,就说可以让罗石泉的一个娃去北京找份工作。

孩子,真是懂事啊!家里头有田地可以种,村里也有活儿能干,孩子们自己能养活自己了,不用给国家增加负担。

罗石泉跟毛岸英说了感谢的话,眼眶含泪地拒绝了孩子的好意。

毛泽东自清末那动荡不安的年代起步,一路上勇往直前,硬是让天地换了模样,最终给中国带来了长久的安稳日子——大伙儿吃得饱穿得暖,个个平等又自由!

毛泽东不光让老百姓在物质生活上过得富足,更重要的是,他在精神上引领大家彻底甩掉了封建的束缚。他作为领袖的伟大之处,就在于心里装着国家和人民,时时刻刻都在为国家考虑,为人民谋福。

说到罗家人怎样处理人际关系,真是能看出这位伟人的好心肠和大度量。他特别看重家里人之间的感情,对人都是实心实意的。他这种高尚的为人,给咱们中华儿女做了个好榜样,让后人尊敬,让后人学习,也让后人一直传颂、怀念!

关于这事儿,你有什么看法?来评论区聊聊吧!