清代乾隆年间,中国文坛涌现出两位以“诗书画三绝”著称的奇才:北方有扬州八怪之一的郑板桥,南方则有一位隐居岭南、终其一生未逾南岭的旷世大家——黎简,号二樵。他以“三绝”之才名震中原,却始终坚守故土,成为中国文化史上“足不逾岭而名动全国”的独特现象。其艺术成就不仅被同代文人推崇,更在近代学术研究中被钱仲联、钱钟书等大家誉为“岭南诗派之冠”“一代奇才”。

黎简(1747-1799),字简民,号二樵,广东顺德弼教村人,生于广西南宁米商家庭。其家族虽弃科举从商,却保留书香传统:祖父辈为国子监生,父亲黎晴山经商之余组建“五花洲吟社”,以诗会友。这种文化熏陶使黎简自幼展露天资,十岁能诗、工篆刻、擅泼墨山水,少年时便随父往来粤桂,遍览桂林山水之奇。

不同于传统文人执着功名,黎简对科举态度淡然。二十七岁返乡后仅三十二岁中秀才,四十三岁选拔贡,却终生拒入仕途,直言“八股迂疏”,更倾心农学研究以求经世济民。他选择以诗画为业,行迹限于岭南山水之间,却将地域局限转化为艺术优势,正如其挚友许宗彦所言:“造化以二山(罗浮、西樵),交凝作君魄”。

二、艺术成就:三绝融通的岭南巅峰(一)诗:奇崛如怒猊,开辟蚕丛径黎简被公认为“三绝”以诗为最,其《五百四峰堂诗钞》融合杜甫之沉郁、李贺之诡谲、韩愈之险峻,独创“饞刻奇警”风格。洪亮吉评其诗“如怒猊饮涧,激电搜林”,赞其造境造意之能非大家不可为;王昶更称其“峻拔清峭,刻意新颖,言人所不能言”,推为岭南诗人之冠。

代表作《田中歌》以白描手法刻画农妇拾穗被夺的惨状,句如“娘得谷,换米归。儿食粥,娘啖糜”,字字泣血,直追杜甫“三吏三别”的现实主义精神。而《赠别沈见亭广文奎还长洲》中“我宗昌谷颇能仙”之句,更显其熔铸李贺瑰丽想象与黄庭坚瘦硬诗风的创新魄力。

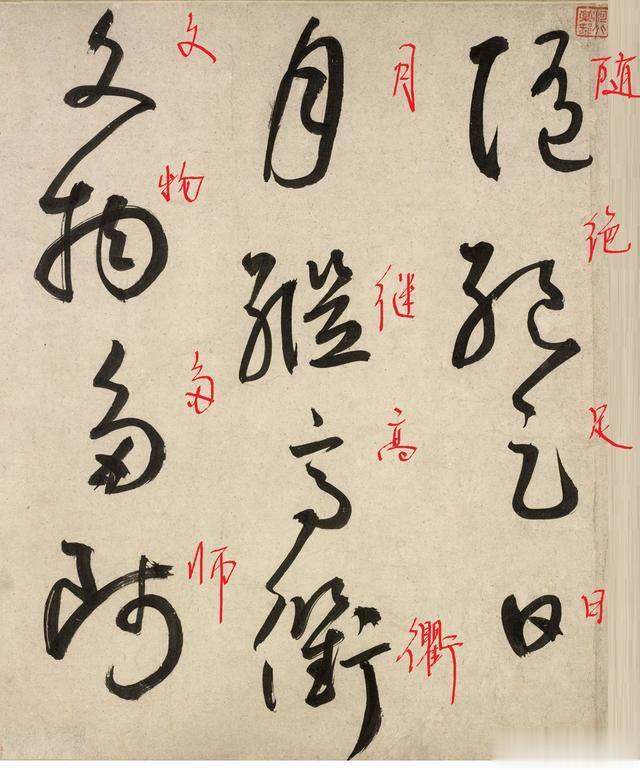

(二)画:云水互阖辟,丹青写南天其绘画承袭元代倪瓒、黄公望遗韵,尤擅山水小品。钱仲联称其“工于写景”,笔下西樵云海、鼎湖飞瀑皆具“轩天负地”之气魄。更独创“以诗入画”之法,如《罗浮山图》题诗“西樵为地枢,东樵对之碧”,将岭南地理特质与画面意境交融,被张维屏叹为“倪黄之画苏黄书,不朽早从死前定”。

书法虽列“三绝”之末,却独树一帜。他取法苏轼、黄庭坚而自出机杼,林昌彝赞其“生平字画亦孤标”,笔下既有山谷体之欹侧险劲,又融南粤木棉的苍劲虬曲之美。潘正衡曾专辟“黎斋”收藏其书画真迹,引得谢兰生绘《黎斋图》,张维屏、吴嵩梁等名家争相题咏,形成清代艺术史上一段佳话。

三、文坛回响:南北共推的岭南奇峰黎简虽隐居岭南,却通过文人交游网络名动天下。诗坛领袖翁方纲手批其诗稿,寄赠《杜诗附记》求教,更以“苏门学士待君来”表达期盼;《湖海诗传》编者王昶主动辑录其诗,洪亮吉在《北江诗话》三度盛赞;甚至风格迥异的郭麐亦折服其才,作《再题黎简民集》称“轩天负地才不世”。

这种影响力持续至近代:梁启超在《清代学术概论》中将其与郑珍并列为“生长僻壤而稍可观者”,钱钟书虽极少赞誉时人,却特别指出黎诗“奇崛而能安闲”,实胜孙星衍之“脉张声嘶”。更值得称道的是,林昌彝在《论本朝人诗》中主张以黎简取代梁佩兰,与屈大均、陈恭尹并称“新岭南三家”,标志着其经典地位的确立。

黎二樵的艺术人生,恰似其笔下“霜雪老梅”——生于南粤热土,根植市井烟火,却以孤傲风骨绽放出超越地域的璀璨光华。他证明真正的艺术不朽性不在于宦游四海,而在于将地方性知识升华为普世审美体验。从潘正衡的“黎斋”到当代学者的研究,从乾隆朝“足不逾岭”的传奇到今日岭南文化的精神象征,这位布衣宗师始终矗立为一座连接地域与天下、传统与现代的文化丰碑。