乾隆二十二年春,乾隆皇帝下达了一道极为荒唐的上谕,将喀尔喀蒙古亲王额琳沁多尔济就地正法。这是自大清开国以来,首位蒙古亲王被杀的,而这次错误的行为,让乾隆付出了巨大的代价。

【阿睦尔撒纳反叛让乾隆迁怒蒙古亲王】

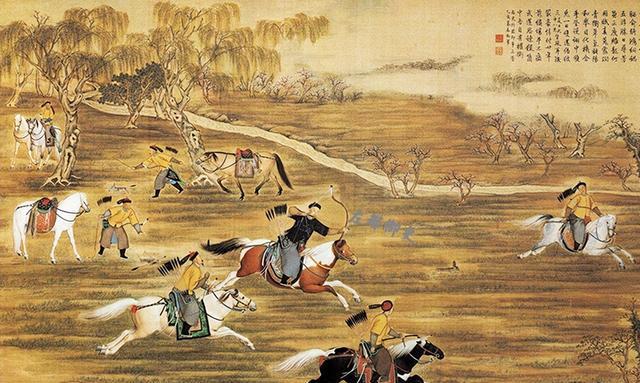

乾隆二十年清军攻占伊犁,完成了初步统一新疆的大业。参与讨伐准噶尔部有功的阿睦尔撒纳被乾隆封为亲王,但是阿睦尔撒纳仍不满足,向乾隆请求让他担任厄鲁特蒙古四部的“总汗”。

乾隆是一个有战略眼光的皇帝,阿睦尔撒纳的心思无非是想成为第二个准噶尔大汗,这让他心生怀疑,于是断然拒绝了阿睦尔撒纳的请求。

正如乾隆所预料的那样,阿睦尔撒纳在赴热河朝觐的路上叛逃,随即伙同阿巴噶斯、丹等抢劫西路军台,切断军报文书,煽动伊犁的喇嘛和回人反叛清廷。

乾隆闻讯大怒,于是将怒火撒在了陪送阿睦尔撒纳来热河的蒙古亲王额琳沁多尔济。此人的来历不简单,他是大活佛哲布尊丹巴呼图克图和土谢图汗的兄弟,袭封札萨克和硕亲王,是喀尔喀蒙古极具影响力的上层贵族。

阿睦尔撒纳由于是在额琳沁多尔济手中叛逃的,乾隆不顾呼图克图与土谢图汗的恳请,毫不留情地将额琳沁多尔济正法。

皇帝处死有权势的蒙古亲王,损害了蒙古人的民族感情。这时就有一个刺头站出来反对乾隆,他就是札萨克图汗所属和托辉特部领袖青衮扎布。

青衮扎布的部落位于喀尔喀极西,其曾祖根敦、祖父博贝、父亲班策,世受清廷封爵,青衮扎布于乾隆二年袭封多罗贝勒,后晋郡王。他随清军进军伊犁,与阿睦尔撒纳相交甚密。

乾隆对青衮扎布的印象也不太好,认为他为人不稳,但是又忌惮他手握兵权,才没有对他进行制裁。

青衮扎布利用这次事件挑唆喀尔喀蒙古各部,发动叛乱,使清军北路台站全部瘫痪,军报不通,供应断绝,这次反叛在史中称为“撤驿之变”。

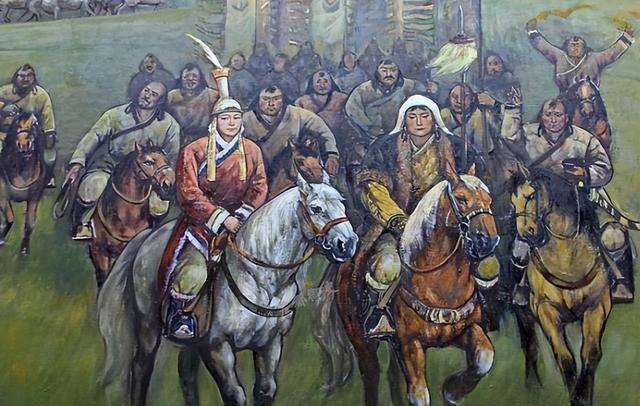

青衮扎布的实力不容小觑,他手里有一万精锐的蒙古骑兵,反叛之后,他在喀尔喀地区准备联合蒙古王公起来反清。形势十分严峻,23个札萨克王公聚集在克鲁伦河畔,酝酿起兵联合抗清。

【乾隆意识到问题的严重性,主动承认了错误】

额琳沁多尔济之死确实激怒了蒙古王公,因为从大清开国以来,还从来没有发生过处死蒙古亲王的先例,“故事,元太祖裔从无正法者。诸部蠢动曰,成吉思汗后从无正法之理。”

呼图克图因其弟被处死也是愤愤不平,他站在了青衮扎布的一边,各部蒙古王爷召集了一万五千大军之后,准备向清军发起进攻。形势十分紧张,可能一触即发,一星火花就足以使一座火药库爆炸。

所幸呼图克图的头脑还算冷静,喀尔克蒙古此刻也面临着生死抉择,毕竟大清体量太大,一旦失败将重蹈准噶尔部灭亡之覆辙。

喀尔喀蒙古各部长期受到清廷的保护,尊以爵秩,优加赏赐,总得来说和清廷的关系还是十分密切的;不过,喀尔喀虽然与准噶尔长年征战不断,但是他们同为蒙古族,准噶尔的败亡,不免使他们有物伤其类的感触。

同时,清军平定准噶尔的多次用兵期间征调骚扰以及额琳沁多尔济之死,又严重损害了他们的利益和自尊。究竟是跟随青衮扎布发兵叛乱,还是仍忠于清廷?这让呼图克图左右为难。

呼图克图是喀尔喀蒙古的精神领袖,享有极高的威信,在喀尔喀王公们对何去何从犹豫不定的时候,他的态度足以左右局势,决定事态的发展。

这个时候,乾隆显然已经闻到了来自草原上的火药味,也意识到处死额琳沁多尔济是政策上的失误。他亲自写信给呼图克图和土谢图汗道歉,说他不知道喀尔喀蒙古的贫困,朝廷将要重重地赏赐蒙古,并希望喀尔喀各部王公继续保持对清廷的忠诚。

乾隆不再敢用强硬态度对待喀尔喀蒙古,而是通过种种渠道进行调节、抚慰,最重要的是通过活佛章嘉三世的个人影响,进行了幕后斡旋。

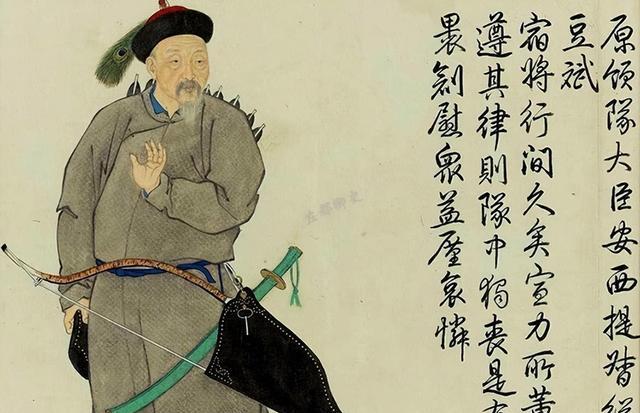

与此同时,乾隆对青衮扎布的反叛尤其痛恨,他命成衮扎布为定边左副将军,出兵征讨青衮扎布。在失去呼图克图和喀尔喀蒙古王公的支持后,青衮扎布孤掌难鸣,东奔西窜。

乾隆二十一年十一月,参赞大臣纳穆扎尔追拿青衮扎布,在与俄罗斯交界的杭奖噶斯,与青衮扎布相遇。青衮扎布战败之后,被解送北京处死。

青衮扎布就擒后,乾隆改变了对喀尔喀的严厉态度,尽力拉拢,不但不追究呼图克图等王公的暧昧态度,反而有意将平叛之功记在他的呼图克图的账上。

与此同时,乾隆也开始在喀尔喀地区设置库伦办事大臣,以加强清廷对该地区的管辖。这也是乾隆皇帝稳定边疆局势而采取的一个有力的措施。