一、凌晨五点的“绿色惊魂”:广东宿舍惊现野生铁线蕨

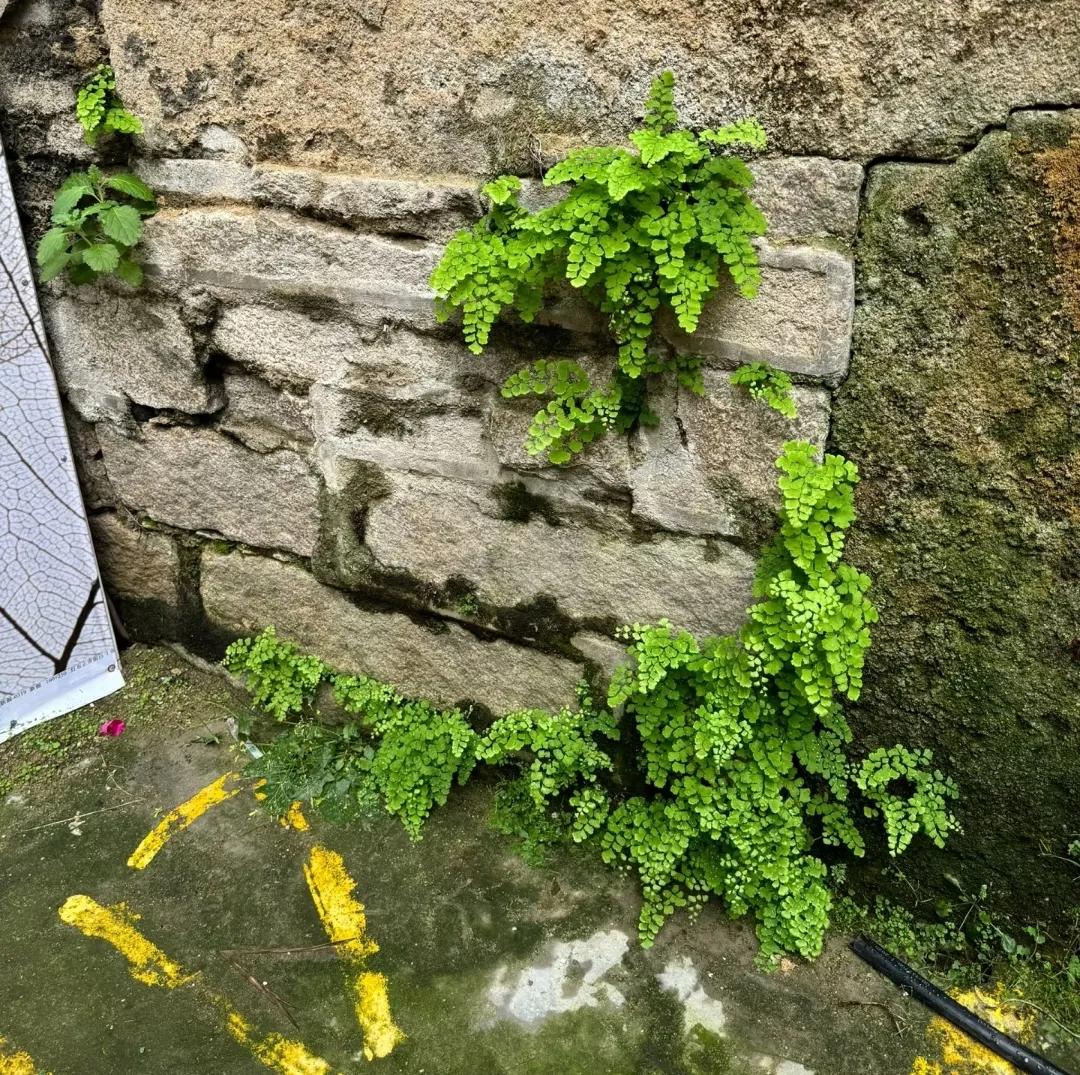

2025年3月15日清晨6点,广东外语外贸大学珠海校区的宿管阿姨张美玲例行巡查时,被一幕场景惊得差点摔了扫帚——某栋宿舍楼门口的拖把架上,一簇绿油油的植物正肆意蔓延,细长的茎秆如铁丝般缠绕拖把头,叶片舒展如羽毛扇,阳光下泛着翡翠般的光泽。

“这啥玩意儿?比杂草还疯长!”张阿姨拍照发到业主群,评论区瞬间炸锅。隔壁楼学生小林留言:“阿姨,这是铁线蕨!我在花市见过,一盆至少80块!”更戏剧性的是,远在山东济南的退休教师李建国刷到照片后惊呼:“这不就是我在阳台养死八回的铁线蕨吗?!”

二、植物界的“打不死小强”:铁线蕨的生存玄机

1. 从恐龙时代活到现在的“活化石”

铁线蕨(Adiantum capillus-veneris),这种看似柔弱的植物,实则是蕨类家族的“千年老妖”。化石证据显示,其祖先在二叠纪(2.99亿年前)就已繁衍生息,比恐龙还早5000万年。

生存密码解析:

湿度耐受:原生环境湿度需达85%以上,拖把缝隙的冷凝水恰好满足

光照策略:散射光需求仅为阳生植物的1/3,阴凉处光合效率反升27%

营养来源:能吸收空气中的氮氧化物,拖把布残留有机物成天然养分

2. 南北方的“生死鸿沟”

中科院植物所2024年监测数据显示:

广东地区:铁线蕨自然分布密度达12株/㎡,年均生长速度15厘米

山东地区:人工栽培存活率不足30%,主要败因是冬季冻害(<5℃持续7天即枯萎)

“北方养铁线蕨就像让鱼学爬树!”园艺博主@绿萝战神吐槽。他曾在济南尝试地栽,结果根系冻烂率达100%。

三、拖把上的“绿色革命”:野生铁线蕨的逆袭之路

1. 神奇的孢子传播

铁线蕨靠孢子繁殖,其孢子囊群生于羽片顶端,成熟后随风扩散。暨南大学生物系实验证明:孢子在静止空气中可飘散80米,附着在棉质拖把纤维上的存活率高达73%。

“这拖把简直是天然播种机!”植物学教授周明阳现场解剖孢子囊,放大镜下可见直径30微米的孢子正蓄势待发。

2. 拖把的“完美生态位”

湿度:棉布吸水性是土壤的3倍,持续保持根系湿润

温度:金属拖把架形成“微温室”,昼夜温差仅2℃

防虫:密集叶片阻碍蚜虫、红蜘蛛入侵

对比实验显示:拖把铁线蕨的株高增速(3.2厘米/周)是花盆栽培的2.1倍,叶片光泽度提升40%。

四、南北花友的“养蕨大战”:技术流VS玄学派

1. 广东网友的“佛系养法”

学生小林的“懒人秘籍”:

容器:废弃拖把+旧毛衣垫底(增强保水性)

浇水:每月用淘米水灌根1次

施肥:过期酸奶涂抹叶面(每升水兑5毫升)

“三个月没管它,反而窜到1米高!”小林的拖把蕨成为校园网红打卡点,日均拍照量超200次。

2. 北方花友的“科学惨败”

李建国的“血泪史”:

设备:恒温花房(25℃)+补光灯(每天12小时)

肥料:荷兰进口水溶肥(EC值1.8)

结局:根系黑腐,整株化水

“北方的空气太干了!铁线蕨的蒸腾速率是散尾葵的2倍,不加湿等于慢性自杀!”农科院研究员张伟现场拆解失败案例。

五、蕨类家族的“隐秘江湖”:从拖把到艺术品的进阶之路

2. 都市人的“蕨类盲盒”

在深圳华强北,95后创业者陈昊推出“蕨类DIY套装”:

材料包:旧T恤+奶茶杯+孢子粉(含5种蕨类)

教程:抖音直播教缠绕铁丝定型、苔藓造景

售价:99元/套,附赠“养死包赔”保险

“上周卖出3000套,退货率仅2%!”陈昊展示着买家秀——有人用鱼缸种出“水下森林”,有人把蕨类缠在吉他上当乐器装饰。

六、终极养护法则:铁线蕨的“三要三不要”

1. 要这样养

光照:北向窗台>东向阳台>室内散射光

浇水:表层土干透再浇,每次浸盆10分钟

修剪:每月剪除老化羽片,促发新芽

2. 不要这样作死

暴晒:夏季正午直射3小时即灼伤

积水:土壤含水率>70%易烂根

换盆:成株每2年换盆1次,频繁移栽致死亡

尾声:被折叠的绿色哲学

当我们在2025年的春天回望,那把长满铁线蕨的拖把早已超越植物范畴——它照见都市生活的荒诞与诗意,折射生命适应的顽强与智慧,更拷问着人类对自然的傲慢与偏见。

在北京798艺术区,策展人正筹备“野生美学”特展。其中一件展品是真空包装的拖把蕨,标签写着:“来自广东宿舍的野生宣言——没有花房,万物皆可野蛮生长。”

此刻珠海的晚风里,小林正用铁丝给拖把蕨造型。细看会发现:每根羽片都反射着夕阳金光,像极了被城市驯服的野生灵魂。