在一个充满竞争的社会里,“人情世故”这四个字像是每个人必修的隐形课程。可它到底是“锦上添花”,还是“雪中送炭”?最近,一位研究生的网络吐槽引发了热议:她的父母——一对来自小县城的普通教师,执意要请她的导师吃饭,以期为女儿争取更多资源,却被女儿认为完全不必要,甚至适得其反。这位研究生的经历不仅戳中了很多普通家庭的痛点,也让人陷入深思:父母的“好心”到底是帮助,还是束缚?

一顿饭,父母的心意与孩子的无奈

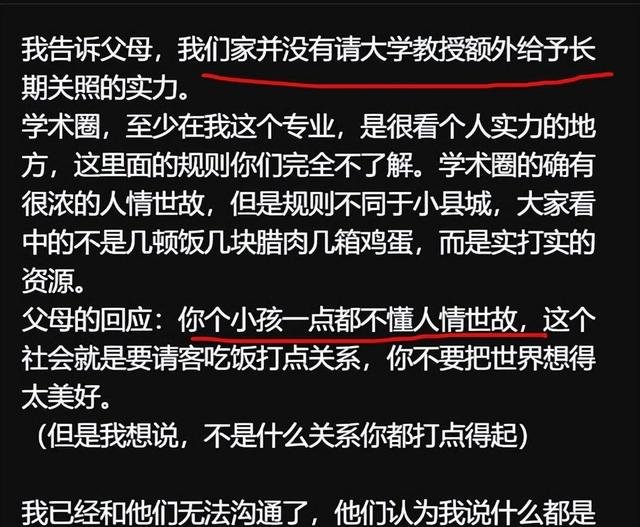

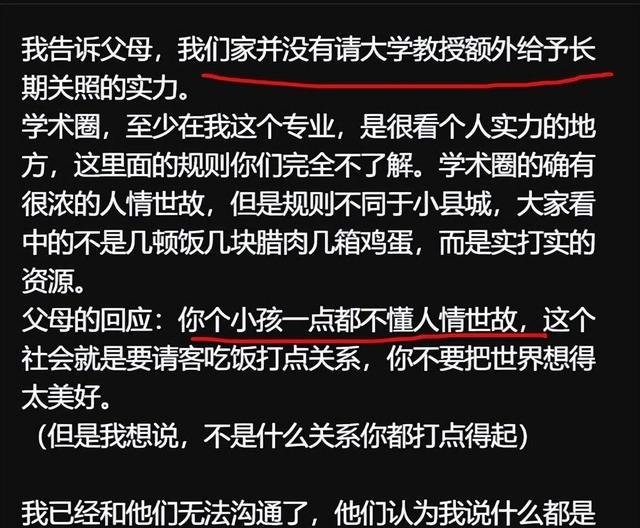

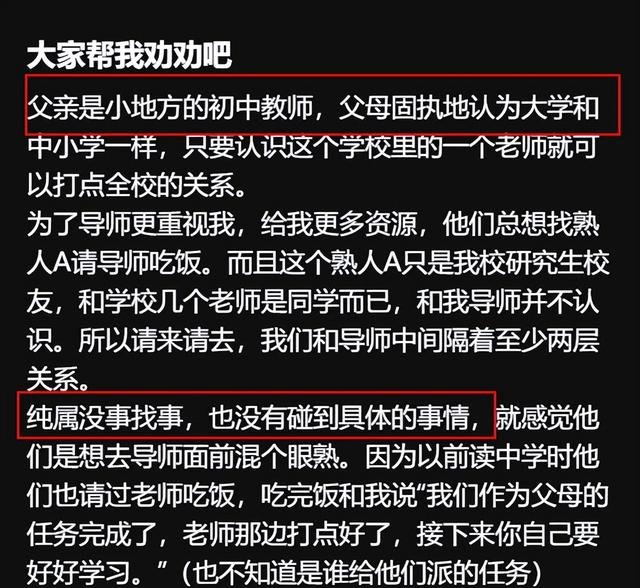

先来描述这个“饭局”背后的故事:这位研究生的父亲是一名小县城的初中老师,母亲是普通职工。按理说,这样的家庭背景能培养出一个考上研究生的孩子,已经是一件很了不起的事情。可问题就出在父亲的“执念”上。他认为,“只要认识学校里的一个老师,就能打点好一切关系”,于是想尽办法托熟人联系导师吃饭。他的“熟人”仅仅是女儿学校的一位校友,与导师之间还隔着两三层关系。

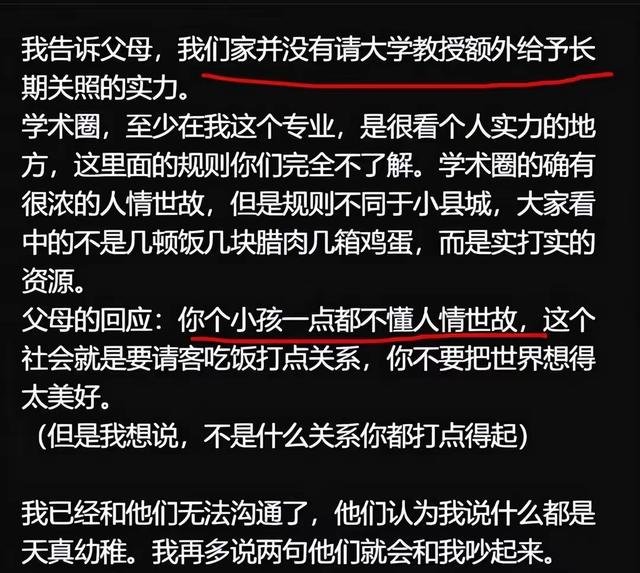

女儿早已看穿这场“打点”的无用:学术圈讲究的是硬实力,人情世故虽然存在,但绝不是几顿饭、几份特产就能搞定的圈子。导师手里的资源都是“真金白银”,他们更愿意投资给那些有潜力的学生,而不是看谁家父母会送礼。但这些解释在父亲眼里,却成了“不懂事”和“太幼稚”。

普通家庭的“资源焦虑”

不得不说,这位父亲的焦虑其实很有代表性。出身普通甚至“三无家庭”(无权、无钱、无资源)的父母,往往对孩子的未来寄予厚望,甚至把孩子当作家族命运的“逆袭担当”。他们深知社会竞争的残酷,却没有足够的眼界去理解规则的变化,还停留在“人情打点”的旧观念里。

这种焦虑背后,是普通家庭对资源匮乏的深切感知。他们知道自己在社会中没有太多话语权,所以希望通过自己的方式,让孩子获得更多的帮助。他们往往忽略了一个事实:教育、尤其是高等教育领域的竞争,早已从“背景较量”转向了“能力比拼”。父母的好意如果用错了地方,不仅帮不上忙,反而可能让孩子陷入尴尬的境地。

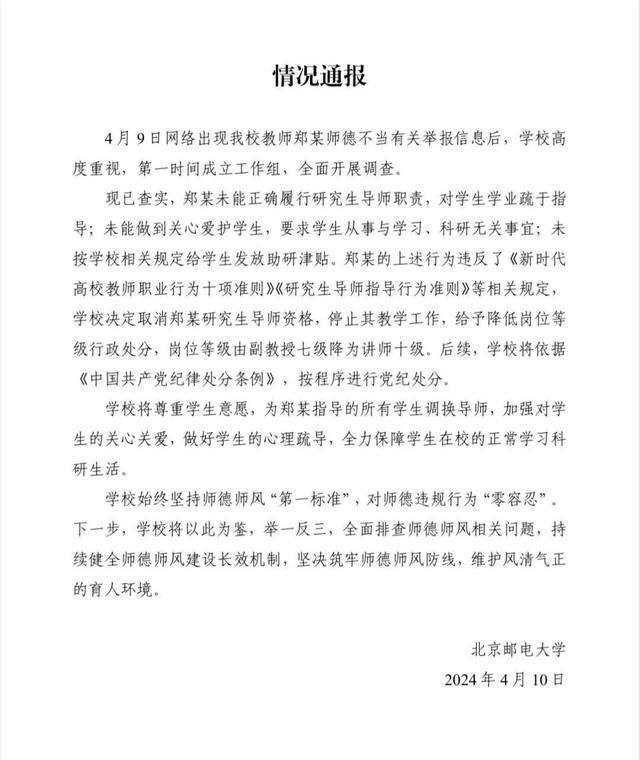

学术圈的“游戏规则”

谈到学术圈,就不得不提到这个圈子独特的游戏规则。对研究生来说,导师不仅仅是教学上的指导者,更是掌控学生资源分配、课题选择、甚至毕业审核的关键人物。很多研究生的父母因此对导师心存敬畏,觉得孩子的一切都仰仗导师的决定,自然要想方设法与导师搞好关系。

但现实是,学术圈的资源分配更倾向于能力导向。导师看重的是学生的研究能力、学术潜力,而不是他的家庭背景。这并不是说人情世故完全不存在,但它的作用往往被普通人高估了。尤其是那些缺乏真正资源的家庭,仅仅靠一顿饭或者一份礼物,根本无法让导师对学生另眼相看。更别提,这种“努力”一旦被识破,反而会招来导师的反感,甚至让学生受到区别对待。

父母的“旧思维”与孩子的“新认知”

这场饭局的尴尬,归根到底是两代人认知上的冲突。父母成长于一个相对封闭的环境中,他们的经验告诉他们,“关系”才是解决问题的关键。可如今,社会规则早已发生变化,特别是在高等教育领域,规则更加透明,实力才是硬通货。

这位研究生之所以拒绝父母的安排,不仅是因为她看透了学术圈的规则,更是因为她意识到,父母的这种做法可能会影响她在导师心中的形象。她明白,真正改变命运的,不是父母的“苦心铺路”,而是自己脚踏实地的努力。

父母的爱,孩子的重担

其实,父母的这种“执念”,说到底是爱得太深、也爱得太急。他们希望孩子能少走弯路,因此选择用自己的方式去“护航”。可他们往往忽略了,孩子已经长大,有了自己的判断能力,也有了面对世界的勇气。很多时候,父母的“好心”反而变成了孩子的负担。

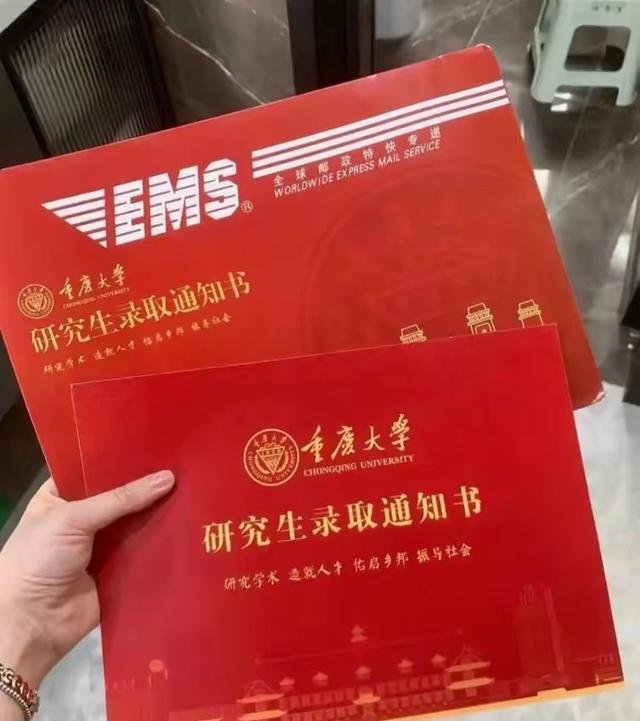

普通家庭的孩子,走到研究生阶段已经是靠自己的努力实现了人生的跃迁。他们需要的不是父母的“打点”,而是信任和支持。父母应该明白,孩子已经有能力去面对自己的导师、处理自己的学术问题,他们需要的只是一个理解他们的后盾,而不是一个试图替他们安排一切的“策划者”。

时代在变,教育观念也该变

这个故事也给了所有父母一个提醒:时代在变,教育的规则也在变。过去的经验并不总是适用现代的社会环境。与其试图用旧思维替孩子“铺路”,不如静下心来,听听孩子的想法,了解他们真正需要的支持。

教育的目的,不是让孩子成为父母的“作品”,而是让他们有能力去创造属于自己的未来。作为父母,与其用自己的方式去干涉孩子,不如给他们信任,让他们用自己的方式去努力。毕竟,成长的过程,是孩子学会独立面对世界的过程。

那么问题来了:父母的“好心”究竟是助力还是阻力?是否该用自己的经验去干涉孩子的选择?对此你有什么看法?