第一听说毕加索的名字,还是源于要买一辆车,作为代步工具,在路上偶遇一台爱琴海蓝的面包车,立刻被那水滴造型的外观惊艳,后来才知道那是出自法国的PSA集团的设计。

后来,虽然与那辆造型奇特的车无缘,但这个名字却深深印入脑海--Picasso,毕加索!

2025年3月的香港,一场名为“毕加索——与亚洲对话”的特展在M+博物馆掀起热潮。

展览中,毕加索的和平鸽手稿与中国大师齐白石的《和平鸽》国画首次同台展出,两位大师仿佛跨越了时空,用另一种形式开启艺术的对话,令人神往。

策展人透露,这两位艺术巨匠虽未谋面,却互相仰慕——毕加索曾临摹齐白石的画作,而齐白石的案头也常摆着毕加索的画册。

这场展览不仅让观众看到艺术的无国界,更让人想起毕加索那句名言:“艺术是谎言,但它让我们接近真实。”

天才的起点

1881年,毕加索出生在西班牙马拉加,这座沐浴着地中海阳光的小城赋予他炽热的灵魂。

父亲何塞是一名画家,曾是显赫的爵士和教士家族的后裔,属于典型的中产阶级富裕家庭,拥有一座属于自己的两层楼房,毕加索就是在这样的家庭长大。

父亲早早发现儿子的天赋。13岁时,毕加索的画技已超越父亲,何塞激动地将自己的画笔递给他:“我教不了你了!”。

童年的马拉加街头,斗牛场的呐喊与吉卜赛人的歌声交织,塑造了他作品中奔放与忧郁并存的底色。

巴黎的寒冬,用烧画取暖的“蓝色时期”

1900年,19岁的毕加索初到巴黎,住进蒙马特的破旧公寓。

没有一个人的人生是平静如水的,尤其艺术家的经历更是如此。

在巴黎的这个时期,毕加索的处境并不顺利。

穷困潦倒时,他只能烧掉自己的画作取暖。挚友自杀的打击让他陷入抑郁,笔下尽是阴郁的蓝色调。

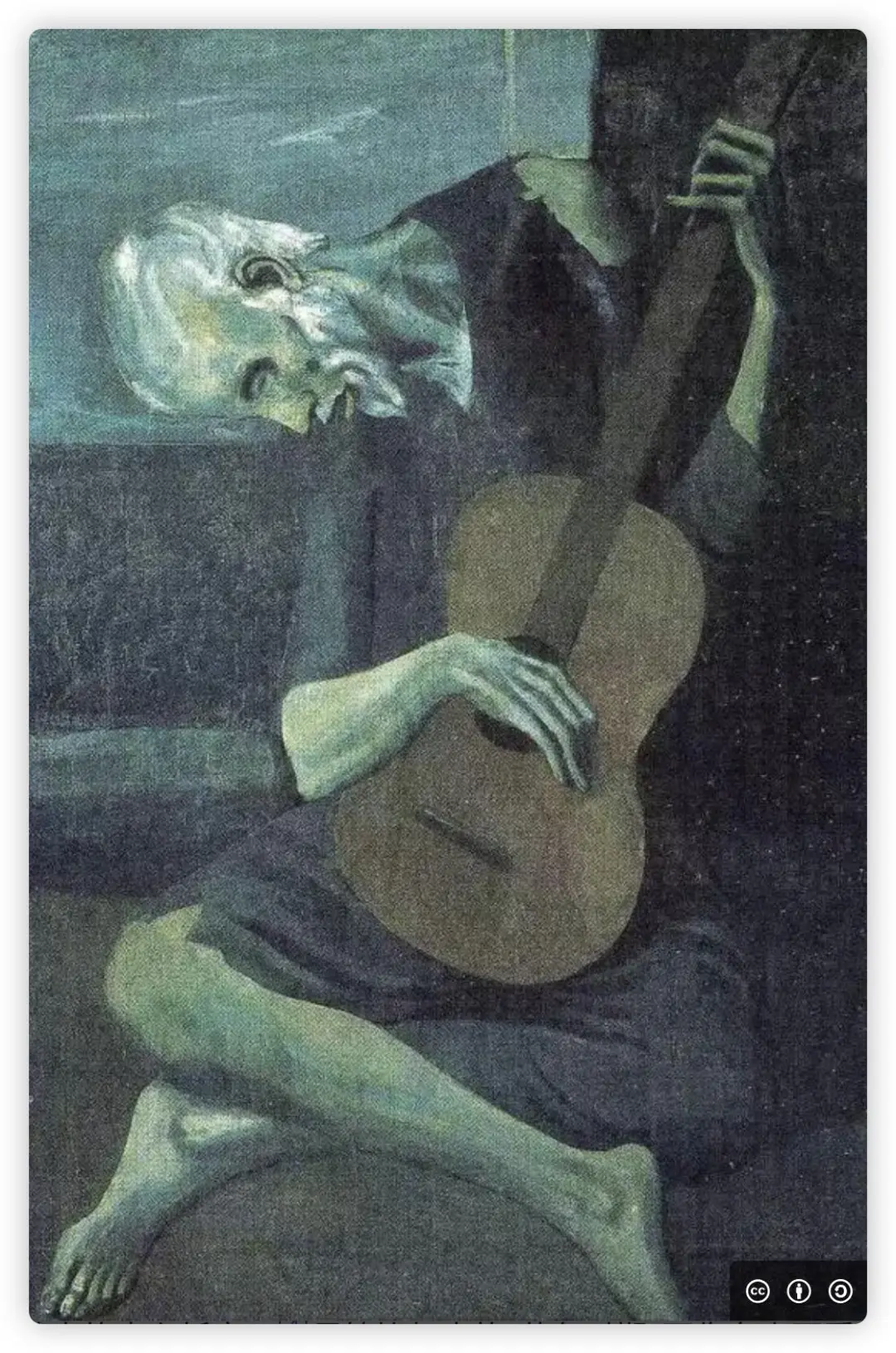

《弹吉他的失明老人》《人生》等作品里,瘦削的身影与冷色调交织,道尽人间疾苦,同样掩映着毕加索内心的阴翳。

这种状况一直持续,直到遇见情人费尔南德,他的调色盘才染上玫瑰色的温暖,开启“粉红时期”。

颠覆世界的立体主义

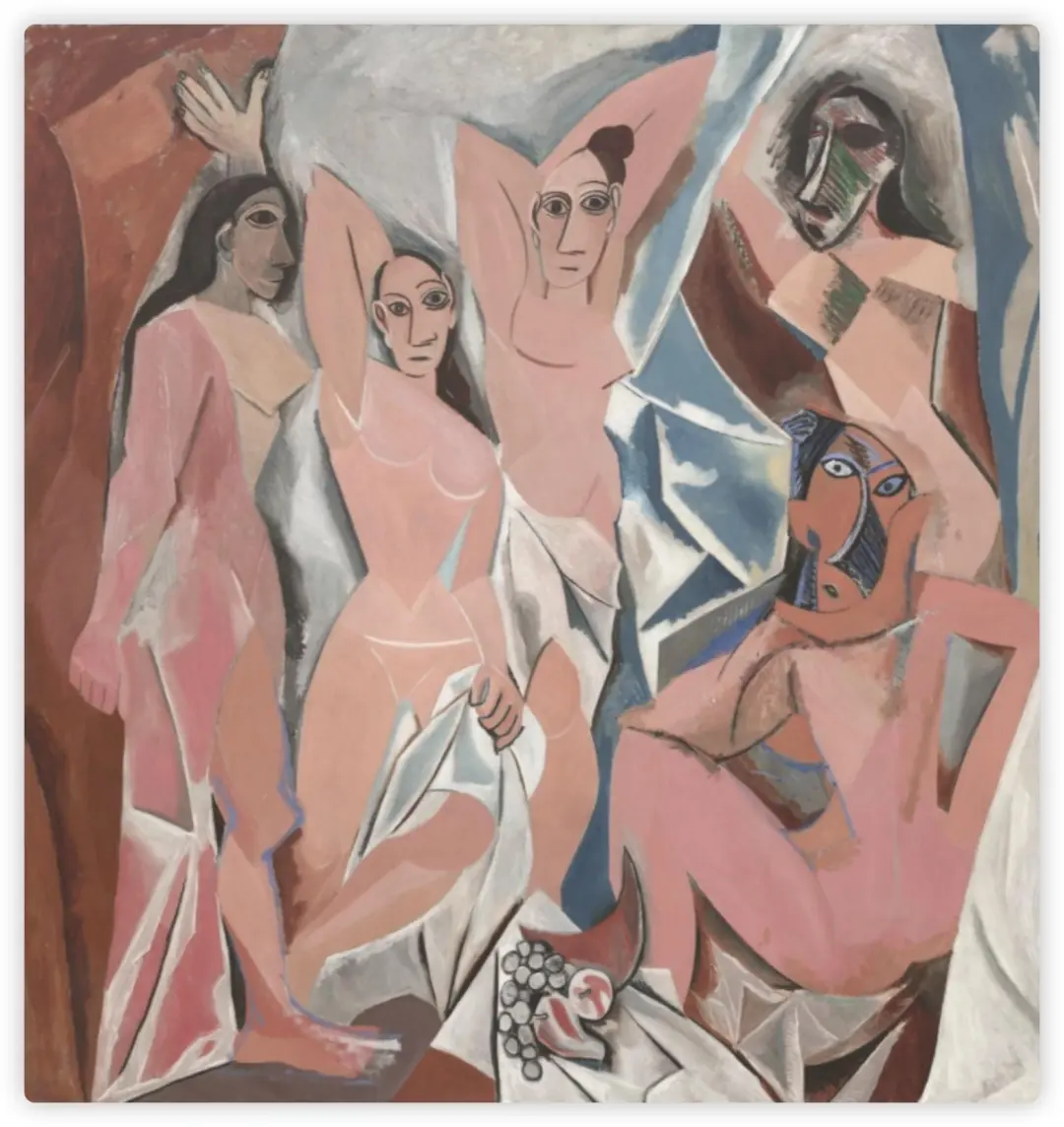

1907年,毕加索画出惊世骇俗的《亚维农的少女》。

画中女性棱角分明的面孔让巴黎艺术圈哗然,连好友马蒂斯都大骂“这是对艺术的侮辱!”

然而正是这幅画,撕开了传统绘画的框架。

毕加索,从非洲面具和塞尚的几何构图中汲取灵感,将物体拆解重组,像拼图一样展现多维视角。这种“立体主义”彻底改变了西方艺术史,连爱因斯坦都感叹:“他比科学家更早理解了四维空间!”

用一只“鸽子”诠释战争与和平的意义

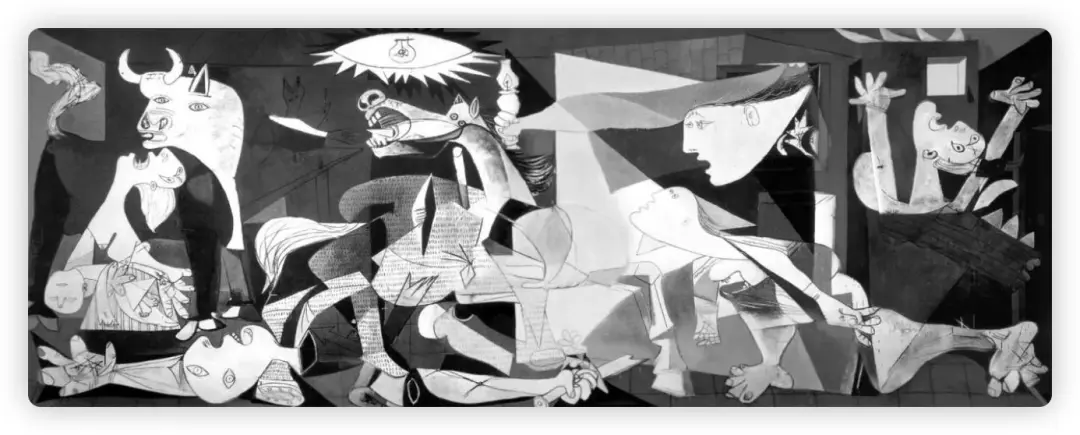

1937年4月26日,西班牙北部小镇格尔尼卡的天空传来轰炸机的轰鸣。纳粹德国应佛朗哥政权之邀,用燃烧弹将这座千年古城化为焦土,2000多名平民在火海中丧生。

机群的轰炸,有时并不仅仅是炸裂无辜者的头颅,更是炸碎了一位艺术家悲愤的内心!

此时,正在巴黎的毕加索接到电报时,手中的画笔剧烈颤抖——他的祖国正在被撕裂,圣灵正在被涂炭,人类文明正遭遇前所未有的践踏。

毕加索“疯狂”了!

在蒙帕纳斯街区的狭小画室里,他用六周时间完成了宽7.76米的巨幅油画《格尔尼卡》。

画面里没有飞机与炸弹,只有被利刃刺穿的战马、怀抱死婴的母亲、支离破碎的肢体。他用黑白灰三色构建出炼狱般的场景,公牛象征残暴的军权,油灯则隐喻人类最后的文明火种。

当纳粹军官指着画作照片质问时,他掷地有声地回应:"不,这是你们的杰作!"

十二年后,二战的阴霾吹散不久,冷战阴云又笼罩全球。

64岁的毕加索在法国瓦洛里斯陶瓷作坊里,用三笔勾勒出一只衔着橄榄枝的白鸽,而这只白鸽后来成为世界和平的象征。

这只为1949年巴黎世界和平大会设计的"和平鸽",竟意外触动了东方艺术家的心弦——齐白石在北京寓所见到画册后,提笔绘就水墨版《和平鸽》,两幅作品在日内瓦会议上同框亮相,成为东西方艺术家联手守护和平的见证。

毕加索曾说:“女人是点燃艺术的火种,但火焰总会灼伤递柴的手。”

他生命中的七位女性,不仅是情人,更是他艺术革命的见证者与牺牲品。

从蒙马特高地的阁楼到戛纳的滨海别墅,每一段爱情都像一场飓风,卷走旧风格,催生新流派。

缪斯还是牺牲品?

1904年寒冬,23岁的毕加索在巴黎洗衣船公寓捡到一只走失的流浪猫——它的主人正是28岁的女雕塑家费尔南德。

是她,这个会抽雪茄、擅做西班牙海鲜饭的波西米亚女子,将他从蓝色时期的阴郁中拽出。

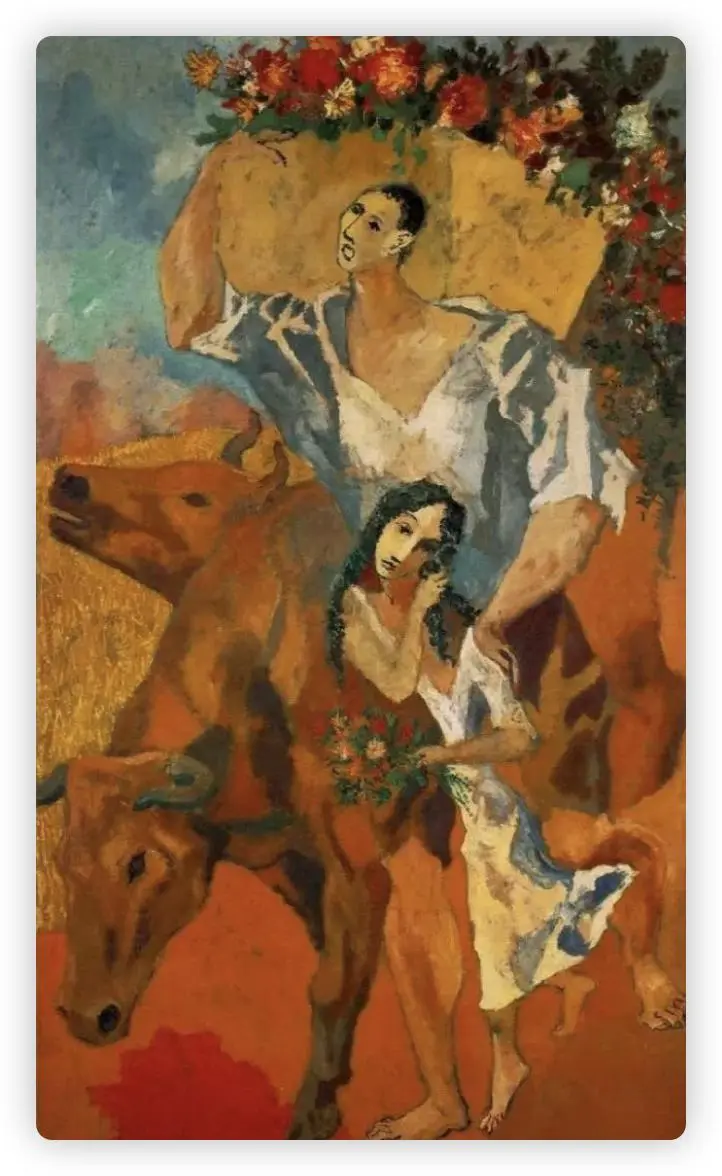

在漏风的画室里,她裹着阿拉伯毛毯当模特,毕加索的笔触逐渐染上蜜桃与珊瑚色,诞生了《花篮女人》等“玫瑰时期”代表作。

然而,毕加索对她的痴迷甚至达到了控制的地步,他不允许她公开露面,将她藏匿起来,如同松鼠藏起的食物般谨慎。

当毕加索开始走红,费尔南德却因忍受不了他的占有欲出走,只留下一句:“你爱艺术远胜于爱我。”

奥尔加与玛丽.特雷兹

1917年,毕加索为俄罗斯芭蕾舞团设计《游行》服装时,迷上贵族出身的舞者奥尔加。

他为她画下优雅的《扶手椅中的奥尔加》。

毕加索的笔触开始回归古典写实,甚至穿起三件套西装出入上流酒会。

然而这段婚姻很快变成牢笼——当毕加索偷偷创作立体派肖像时,奥尔加愤怒撕画:“你把我的脸画得像碎镜子!”

1927年,失落的他在巴黎老佛爷百货偶遇17岁少女玛丽·特蕾兹,这段禁忌恋催生出《梦》中那些柔若无骨的曲线,也彻底击碎了婚姻假面。

朵拉:战火中的破碎镜像

1936年,摄影师朵拉·玛尔用刀尖在指尖舞蹈的行为艺术,让55岁的毕加索神魂颠倒。

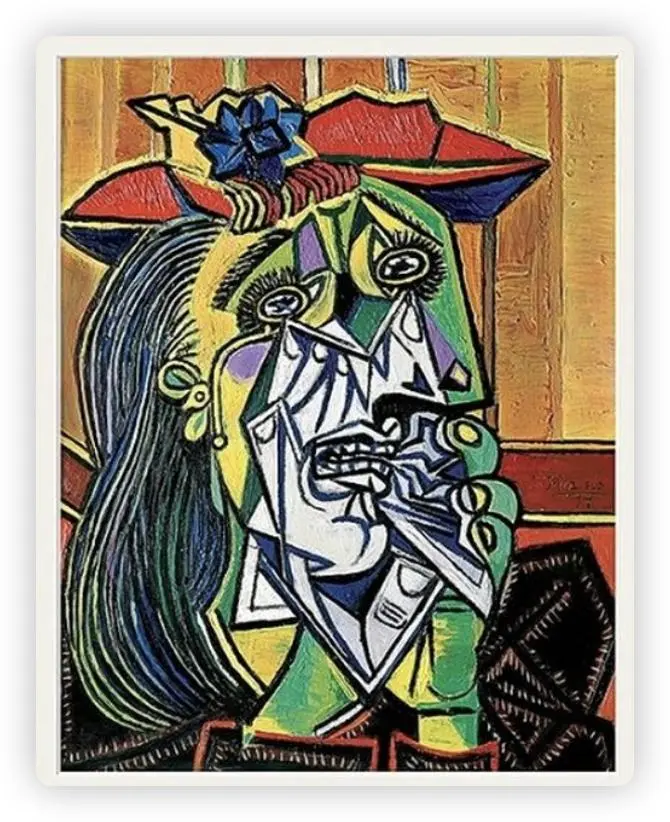

她不仅是《格尔尼卡》创作过程的记录者(现存42张暗房照片为证),更在画中化身《哭泣的女人》。

作品中,被撕裂的五官、钻石般的泪滴,实则是毕加索对情人抑郁症的冷酷解构。

当朵拉在画展上看到他给新情人弗朗索瓦丝画的肖像时,当场情绪崩溃:“我的眼泪终于从画布流进了现实。”

弗朗索瓦丝,唯一逃脱的“毕加索式悲剧”

1943年,21岁的法学院女生弗朗索瓦丝在餐厅与大师对视的刹那,就被预言“我们将共同掀起风暴”。

她带着法式理性闯进他的世界:在瓦洛里斯陶艺工坊,她教会他用氧化钴在陶罐上勾画鸽子;当她以“绿色基调时期”画作惊艳巴黎时,毕加索竟撕毁合同阻止画廊代理。

1953年,这个唯一主动离开他的女人写下《与毕加索生活》,书中揭露他如何用“艺术暴政”摧毁爱人自信,却也在扉页坦言:“他教会我看穿万物本质,包括他自己。”

杰奎琳:最后的献祭者

1961年,80岁的毕加索为第二任妻子杰奎琳创作了167幅肖像,创下吉尼斯世界纪录。

这个西班牙裔女子将他奉若神明:每天清晨擦拭画具,按他作息调整全家时钟,甚至允许他在自己背上作画。

但是,极致的崇拜终成锁住命运的枷锁!

1977年,在毕加索逝世四年后,无法承受幻灭的杰奎琳对着自己扣动扳机,完成了这场延续半个世纪的艺术殉情之路。

如今,毕加索的七位情人化作七种色彩,永远凝固在芝加哥艺术馆的《七个舞者》中。

正如人们评价所说:“读懂这些女人,就读懂了20世纪艺术史最暴烈的绽放与凋零。”

03、每个人心里都住着一个毕加索今天,全球超过50家博物馆收藏着毕加索的3.7万件作品。

他的《阿尔及尔女人》以1.79亿美元拍卖,成为史上最贵画作之一。

如今,在基辅地铁站的防空洞里,乌克兰画家将《格尔尼卡》投影在斑驳的墙面上,控诉战争的罪恶。

在加沙地带的废墟中,巴勒斯坦儿童用彩笔临摹着展翅的白鸽,希望和平的降临。

更令人动容的是,2023年上海人工智能实验室用AI技术将毕加索的和平鸽与敦煌飞天融合,生成的全息影像在联合国大厅缓缓旋转。

人们仿佛突然间,读懂了他83年前的预言:“艺术终将洗去灵魂的尘埃。”

毕加索曾说:“我14岁就能画得像拉斐尔,但花了一辈子学习像孩子那样画画。”这种打破常规的勇气,正是他留给普通人最珍贵的礼物。

香港展览策展人郑道炼说得好:“毕加索教会我们,艺术不是模仿现实,而是创造新的现实。”1

尾声:阳光永不落幕

1973年4月8日,毕加索在法国穆然去世,他被安葬在普罗旺斯地区艾克斯附近的沃文纳格城堡。

如今,他的故乡马拉加将毕加索的阳光注入每一条街道——那里的人们会说:“你看那地中海的蓝,和毕加索画里的一模一样。”

或许正如他笔下的和平鸽,艺术终究会穿越战火,抚慰时光,在每个人心中生根、筑巢!