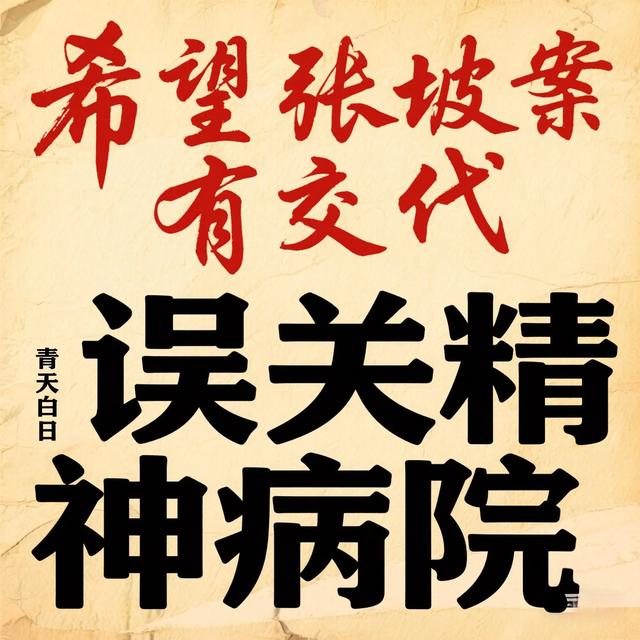

《但愿被强行错误关进精神病院的张坡一案能在青天白日有一个明确的“交代”》

一起本可通过法律途径解决的劳资纠纷,却演变成一场荒诞的“被精神病”闹剧;一名依法维权的劳动者,竟沦为权力滥用的牺牲品。安徽淮南市民张坡的经历,撕开了基层治理与法治实践中的多重黑洞,也将公共权力与企业责任的边界问题推向风口浪尖。

一、“维权者”变“精神病人”:一场突破常识的黑色幽默

2024年6月2日,张坡手持自述工伤遭遇的纸牌站在企业门口维权。这本是《信访条例》《劳动法》赋予劳动者的合法权利,却在警方介入后急转直下——没有传唤程序、未见纠纷调解、甚至连派出所都未抵达,张坡便被直送精神病院强制收治。这种明显违背《精神卫生法》第29条“须由监护人或近亲属送诊”规定的执法行为,暴露出基层执法者对公民权利的极度漠视。

更具讽刺意味的是,涉事企业在事发后的第一反应并非妥善处理工伤赔偿争议,而是急于控制舆论场域。当张坡试图通过媒体揭露真相时,竟被要求“采访需提前报备”。一家背靠国有能源集团的上市公司,面对劳动者维权时展现出的傲慢与算计,折射出资本逻辑对法治精神的侵蚀。

二、制度漏洞催生的“被精神病”产业链

张坡案绝非孤例。近年来,“精神病收治绑架”屡见报端,其背后潜藏着三条灰色链条:

1. 权力寻租通道:个别执法人员利用精神病院收治程序的模糊地带,将信访人员、维权者“变相羁押”。淮南警方仅凭单方说辞即支付费用实施强制收治的操作,恰印证了这种权力变现的路径依赖。

2.利益捆绑网络:医疗机构为完成接诊指标或获取经济利益,往往沦为权力附庸。张坡所述“皮带鞋带被没收”“拒药则被捆绑”等细节,暴露出某些精神病院异化为非法拘禁场所的乱象。

3.企业合谋生态:涉事能源集团面对工伤赔偿时的强硬姿态,暗示着劳资矛盾可能已异化为公权私用的诱因。当企业试图通过操纵司法程序压制维权时,劳动者便成为制度缺陷的替罪羊。

三、司法鉴定为何沦为“马后炮”?

案件的核心矛盾在于:一个智商高达117、思维清晰的公民,何以被轻易贴上“精神病”标签?现行法律虽规定“谁主张谁举证”,但在实际操作中,普通人往往难以对抗专业机构的权威背书。张坡案中,公安机关绕过法定程序直接送医的行为,实质上架空了司法救济渠道,使得司法鉴定沦为事后补救的“橡皮图章”。

更值得警惕的是,某些地区存在的精神疾病收治“地方保护主义”——当地医院为维护政府关系,往往对明显不符合收治标准的案例“睁只眼闭只眼”。这种系统性失守,让《精神卫生法》第30条“自愿原则”沦为空文。

四、联合调查组能否撬动制度坚冰?

淮南官方成立的多部门联合调查组,标志着事件进入纠错轨道。但要真正实现“案结事了”,还需直面三大拷问:

执法边界何在? 警方滥用职权将公民送治的行为,是否构成滥用职权罪?相关责任人该承担何种法律责任?

利益链条如何斩断? 如何建立精神病收治的独立审查机制,杜绝公权与资本的勾连?

制度漏洞怎样填补? 是否有必要设立“错误收治国家赔偿”制度,为张坡们提供制度性救济?

五、让阳光照进黑暗角落

张坡的遭遇绝不仅仅是个体悲剧,它是一面照妖镜,映照出基层治理中的权力任性、资本异化与法治虚置。当举牌维权的劳动者被迫吞下“被精神病”的苦果,当司法鉴定沦为遮羞布,我们必须意识到:比个案公正更重要的,是对权力运行链条的系统审视。

此次事件引发的舆论海啸,已然成为推动制度变革的契机。公众期待联合调查组不仅能查明真相、严惩责任人,更能以此为契机,重构精神病收治的法律防火墙,筑牢公民权利的防护堤坝。毕竟,在全面推进依法治国的今天,我们需要的不仅是个案的昭雪,更是一个不让善良人蒙冤、不给权力留暗箱的清平世界。

(附记:朗朗乾坤,怎能任凭胡作非为?还原事实真相,这是老百姓最强烈的声音!执法部门应该是弱势群体的保护神!国有企业应该原汁原味、原原本本呵护好每一名职工的切身利益与合法权益,而不是相反!文章系个人观点,文责自负。)

一定要严查严惩否则社会的公平正义就会坦荡无存

必须严刑俊法!才能防止再次发生

太可恨了!一个谁发起异议谁举证就把很多的拦住了,取证那个难度大家都知道,受委屈了有帮你的时代已经过去了,现在是法治社会。平民,工人,小资,基层,富商,基层干领,富豪,中层干领,哈哈!日行一善,开心就好,今天扶起了倒地的大爷,没被讹诈很开心。

严查当地公检法!医院!必须严惩!

结局就是受害人拿到一笔钱,当事执法者开除,有关人员记大过 降级观察。当然有些人员会和受害人沟通利害关系,不希望把事情闹太大,有什么需求提出来和平解决,然后得到谅解书。[吃瓜][吃瓜]