1965年,卫生部部长钱信忠向毛主席报告了全国医疗卫生工作的实施状况。

毛主席凝神倾听,眉头渐紧,似在极力克制。

见毛主席面色凝重,钱信忠心中忐忑不安。

最终,主席无法忍耐,打断汇报并严厉询问其内容主旨。

钱信忠工作汇报存在的问题是何因?此令毛主席不悦之事,最终能否顺利解决?

【卫生部长,出现问题】

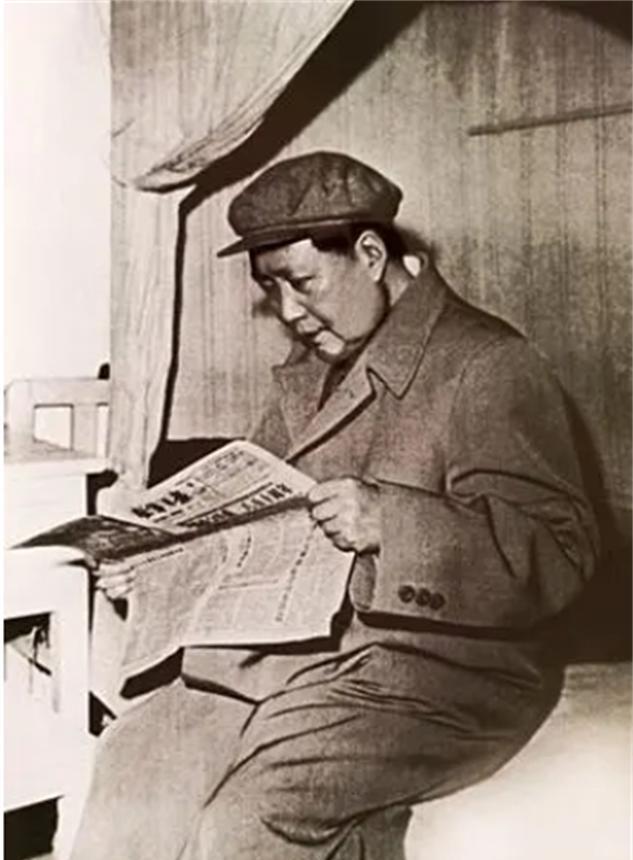

毛主席作为国家领导人,深谋远虑,对社会主义建设的各个方面均给予高度关注。

他关注政治体制、经济发展、教育事业及医疗卫生等各方面。

1965年,卫生部部长钱信忠向毛主席汇报了我国医疗现状,详细阐述了当前医疗体系的情况与面临的问题。

主席虽繁忙,仍特意抽空,认真倾听。

但他所听到的内容并未符合其预期。

从报告中发现避重就轻、重心失衡、视野局限等问题,不禁心生怒意,严厉批评了一番。

他向来尊重工作人员,却打断了钱信忠的汇报,严厉质问:“你汇报的内容是什么?”

这句话简单直白,令钱信忠尴尬愣住,无言以对,站在原地不知所措。

此前,作为卫生部部长,他深受毛主席器重,所获赞誉远超批评。

1911年,他生于江苏宝山县,少年时期历经辗转求学,自力更生,克服重重困难,最终凭借自身努力,成功考入上海一所大医院。

行医时,他与地下党员陈赓、程子华等人有过交往。

从这群年轻人身上,他发现了超越个人生活的巨大力量,这股力量着眼于整个民族的未来,令他深感震撼。

国家兴亡,人人有责。战火纷飞时,怀抱崇高理想的青年应自觉投身救国救民的洪流中。

上海大医院工作稳定,薪资丰厚,足以保障优渥生活,确保他衣食无虞。

他毅然放弃所有,坚定地选择踏上革命之路。

1932年,他抵达鄂豫皖根据地,加入红军担任军医,倾其所学救治伤员,竭尽全力保护革命队伍,为革命事业贡献力量。

刘邓大军南征北战期间,邓公对他表现出极高的赞赏。

邓公历来重视人才,尤其珍视那些具备不可替代能力的人才。

在成熟队伍中,军医的重要性等同于指挥部成员,其价值不容小觑。

多年来,钱信忠与邓公交情深厚,彼此相处亲厚,正因如此,他们的友谊得以长久维持。

他多年工作生涯中,防控血吸虫病成就显著,极具代表性。

血吸虫病传染性强,解放前在我国南方广泛流行,对人民群众生命构成严重威胁。

百姓视此病如瘟疫,其不仅波及范围广,且极具致命性。

一旦疏忽,罹患疾病,最可能面临的便是死亡的结果。

解放初期,据相关部门调查,全国血吸虫病患者数量高达一千多万。

感染经历的人数已超一亿。

毛主席高度重视,于1955年发出号召,要求消灭血吸虫病。

作为卫生部领导,钱信忠重视防控与治疗两方面工作,同步推进。

一方面,针对血吸虫病症状探索治疗方法;另一方面,从源头消除传染源,并切断其传播途径。

传染病多因脏乱差环境诱发,此为共同致病诱因。保持环境整洁,是预防此类疾病的关键。

不解决卫生问题,疾病难以从根本上消除。

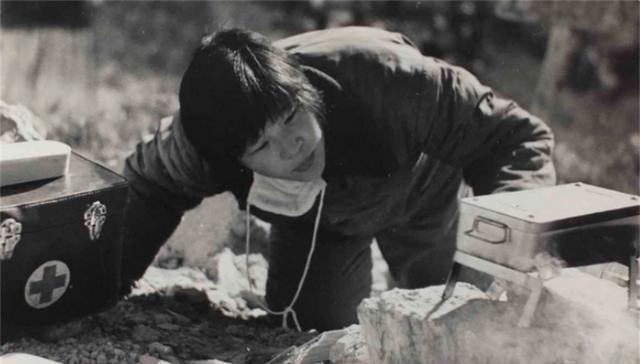

钱信忠亲临前线,指导工作人员管理水源与粪便,并从患病人群中识别重点与典型病例进行针对性处理。

他建议广泛建设水利工程,优化居民用水环境,倡导民众饮用安全水,拒绝直接饮用未经处理的水。

农村卫生环境亟待改善,需以清洁厕所替代传统旱厕,以降低疾病传播风险。

他领导有方,使防控工作稳步进行,同时,血吸虫病得到了有效控制。

钱信忠在工作的同时,重视疾病与环境数据的搜集,并整理典型案例,以确保信息的全面性和准确性。

将此类素材悉数融入《中国血吸虫病地图集》的编纂工作,确保内容全面且准确。

毛主席深知钱信忠之能,其提交的答卷亦令主席深感满意。

正因如此,毛主席对他汇报寄予厚望,盼能获知对中国医疗卫生现状的深刻反思及提出有价值的改进建议。

遗憾的是,钱信忠的汇报未达到主席的预期。

中国当前存在一个关键性医疗短板,该短板在讨论中未被提及。

【城市农村,严重失衡】

截至1965年,中国培养了逾140万医疗卫生专业人员,即医生和护士等医疗从业者。

初观此数值颇大,实则形势严峻,不容乐观。

高级医务人员分布不均,大城市集中了约80%的专业人员,占据绝大多数。

研究医疗卫生现状时,因绝对数值大导致样本多,医疗部整理的材料重点聚焦于城市,自然忽略了其他区域。

仅从城市发展视角观察,中国医疗事业正稳步前进。

从医人员数量逐年攀升,药品种类日益丰富,医疗技术持续创新,整体呈现向上发展趋势。

此结果能否令毛主席满意?否。

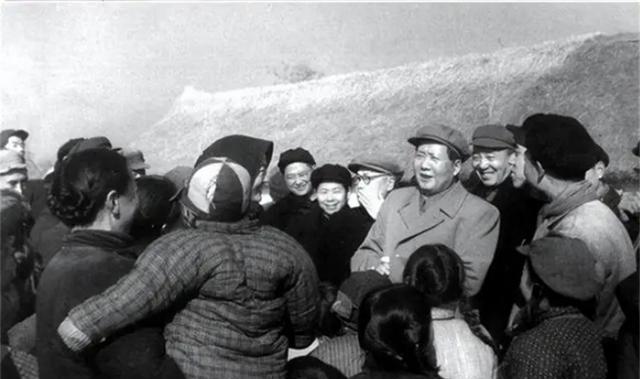

毛主席不仅关注城市,亦重视农村,他的视野涵盖了城乡两地。

中国革命的成功源于我党充分动员了工人阶级与农民阶级的力量。

工业化转型中,工人获更多关注,而农民似乎被边缘化,鲜少受到重视。

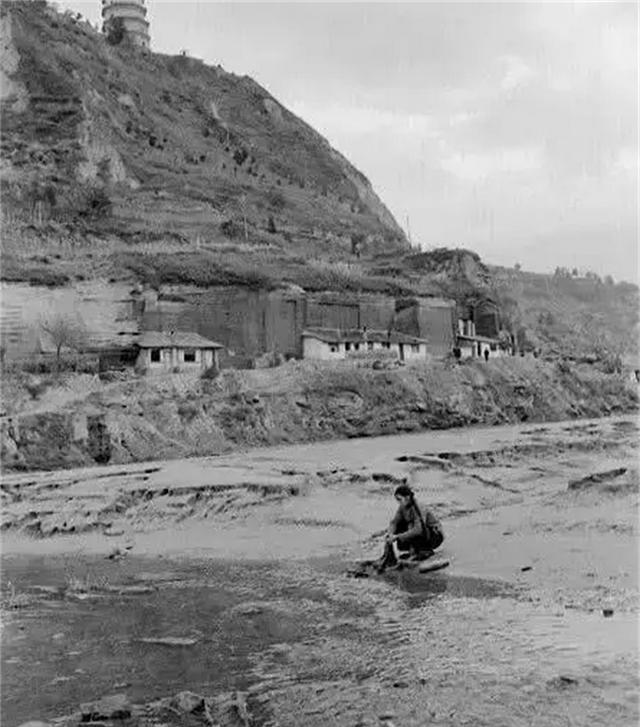

中国作为传统农业大国,这一客观事实不容忽视。

农村人口众多,医疗需求量大,这是不争的客观事实。

卫生部汇报未重视农民及农村医疗工作的不足,这是导致毛主席发怒的原因。

他强调党员干部不得忘却农民与农村。工农及城乡间应实现平等。

农村医疗人员占比约10%,医疗经费占比约25%。

这一严峻现状,理应引起我们的高度重视。

医疗条件落后时,每年恐有大量农民因病情延误、误诊及医疗事故而不幸丧生。

6月26日会议时,毛主席沉痛指出:农民缺医少药,卫生部未惠及广大农民,实则偏向城市,应更名为城市卫生部。

毛主席言辞严厉,钱信忠深感惭愧,卫生部员工更是羞愧难当,难以抬头。

这是对自1949年农村医疗工作的直接质疑。毛主席的严厉批评促使卫生部深思,寻求解决农村医疗短板的方案。

统计城市医疗人才,并抽调部分至农村,此方案看似直接,实则缺乏可行性。

农民最常遭遇的问题,主要是头疼脑热等基础疾病。

他们需求的是具备实操经验的医生,且擅长与农民沟通,而非顶尖但缺乏实践经验和沟通能力的专业人才。

培养医疗人才以服务于农村,逻辑上虽可行,但实施周期较长。

此外,若医生不了解农村基本情况,即便医术高超也难以发挥作用。

医生未留守,药品未流通,导致根本问题尚未得到解决。

面对诸多难题,钱信忠深思熟虑,卫生部同样费尽心思,力求找到切实可行的解决方案。

此时,一个源自30年代的农村医疗建设构想,为他们提供了灵感。

【赤脚医生,基本保障】

上世纪30年代,响应晏阳初的“乡村建设运动”,众多城市青年前往农村,运用所学知识与技能,致力于农村及农民的服务工作。

下乡青年陈志潜尝试在农村建立基层保健制度,尽管努力不懈,但他的这一尝试最终未能成功实现。

专业人士分析指出,他的尝试失败主要由两大问题造成。

其一,他未能留住参与农村建设的医生,这些医生虽从城市来到农村,但最终仍归属城市。

他们仅能提供临时医疗服务,缺乏长期基础医疗保障的能力。

他们的存在仅缓解表面问题,未治根本。离去后,患病的农民依旧无有效救治途径,面临生死困境。

其二,他们采用的药物与农村消费能力不符。昂贵的西药,农民无力承担。

当时,因自主研发能力不足,市场上流通的药物多源自国外,导致成本持续高昂。

城市居民已感购买不易,何况温饱尚未全面解决的农民,其困境更为显著。

陈志潜因无法将设想与农村实际结合,无奈只能退场。

他缺失的理念,恰为我党一贯秉持。

结合理论与实际,我们已成功实施诸多案例,中国革命亦是其中一例。

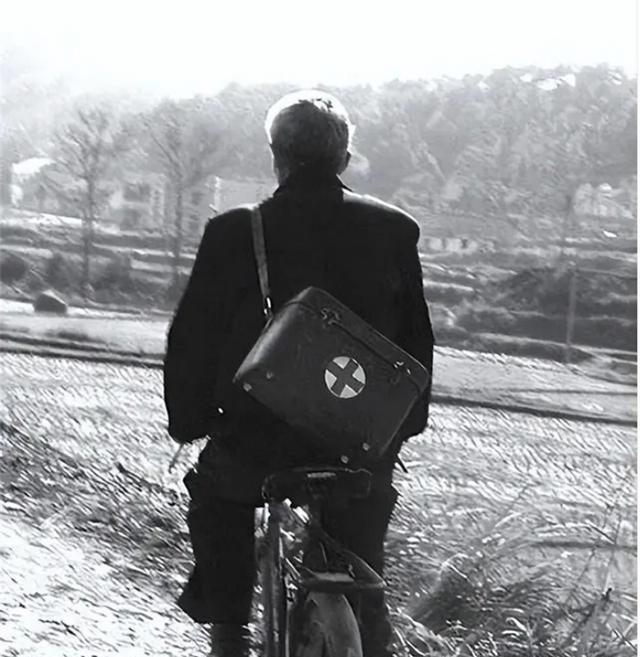

卫生部在陈志潜的理念上创新,将赤脚医生这一历史符号引入舞台,确立其重要地位。

赤脚医生多为农村居住的农民,村民对他们了解深入,因此拥有极高的信任度。

专业人士进行培训,使他们掌握基本医疗技能。老师离开后,他们将继续留村,为农民提供医疗服务,确保健康保障不断档。

此外,赤脚医生常用药品多源自天然中药材。

中药成本低廉且日常常见,准确辨认后可确保其无毒无害。

赤脚医生能为病人提供精神慰藉,促进精神状态改善,而这往往能带动身体状况的好转。

历史公认,赤脚医生制度于特定发展背景下诞生,旨在打破城乡医疗壁垒,无论民众是否认同,其制度意义不容忽视。

它虽未彻底平衡城乡医疗,但已尽力趋向公平,切实解决农民问题,成为正向的时代标志。

当前,赤脚医生已逐渐淡出人们的生活视野。

基础医疗在全民中进一步普及,彰显了时代的进步。

【结语】

毛主席质问钱信忠,质疑中国医疗事业发展失衡,此举体现了他对农村及农民福祉的深切关怀。

农民占中国人口比例大,其医疗需求不容忽视。赤脚医生制度有效解决了这一问题,促进了医疗行业的进步与创新。