在汤溪,曾经有个地方的名称让我困惑不解,那就是现在汤溪镇上的小广场。因为汤溪人一直说着传统的方言“汤溪话”,而那块地方的发音是“da,dao,ji”,类似普通话里“打稻机”或“大刀记”的发音,但具体是什么含义,几个字应该怎么写,也不知道,反正就自幼就跟着大人这么叫。

小时印象里的大堂基

我小时候,这里已经是一个面积很大,现状不规则的晒谷场了。应该是好几个生产队共同拥有的,因此,在队与队拥有的面积间,都挖有纵横交错的浅沟,以示区别。每逢田里稻谷收割后,各生产队就在自己的范围内铺上篾席,把稻谷就晒在上面。篾席是汤溪一带专门用来晒收获后农作物(比如稻谷、油麻、黄豆、花生等)的竹席,编制所用的材料是毛竹破开后,比较廉价的那部分,制作也比较粗糙。除了晒农作物外,大堂基也是儿时的一个乐园。以前汤溪的四月十六、八月十五和冬至交流会期间,最热闹的地方就数这里了。这里面积大,不用去抢占地方摆摊,商贩们也都喜欢来这里设摊,吃的、用的和各种生产用品、日常用品,反正这里都有。每逢交流会时,奶奶都会给我一元钱,让我随心所欲地买各种小吃。别小看这一元钱,那时可值钱了。小时候贪吃,大饼油条或馄饨什么的,可以让我吃个够了。

而在大堂基的西侧,原先有个一人多高的司令台。记得读小学的时候,就在老师的带领下,与同学们参加好多次集体组织的万人大会,至于具体是什么会,早就想不起来了。除了集体组织的外,这里还经常会有宣判大会、公审大会等等,印象里有些人在这里开会后,直接拉到山卜里或高畈那边山背去枪毙的。年长了一些后,听奶奶说,这里曾经是汤溪县衙的所在地,是被“长毛”用火烧掉的。所以就猜想“da,dao,ji”应该是“大堂基”,因为在汤溪话里,堂的发音就是“dao”的,被叫作“大堂基”,应该是指这里是汤溪县衙的遗址。汤溪县衙何时何人所建?汤溪县是原金华府所属的八县之一。据《金华府志》载:“汤溪縣在府治西南六十里……成化六年知府李嗣以其地僻阻奏请析龙游东鄙金华西鄙兰溪南鄙遂昌北鄙建县明年辛卯六月胙城宋约来知县事设治于官山”。

民国版《汤溪县志》载:“成化六年诏割金兰龙遂四县之地置汤溪县,用金华府知府李嗣议也。”“七年(1471年)以宋约为汤溪县知县始建县治”。并对首任县令宋约如何建县治也作了详细的记载:“约蒞任乃择地官山为构邑之所首县治次学宫次分司郡馆阴阳医学以至城隍庙社稷坛风云雷雨山川诸坛皆秩秩有序经始於辛卯(1471年)六月越癸已(1473年)十月工竣(见大学士商輅建汤溪县治记)”。从以上官方的记载中,我们可以知道,成化六年(1470年)金华府知府李嗣向朝廷提出了“设置汤溪县”的建议,并得到了朝廷的认可,于是当年就“诏割金兰龙遂四县之地置汤溪县”。成化七年(1471年),宋约为被任命为汤溪县知县,当年6月就开始汤溪县县衙的筹建,到了癸已(1473年)10月,大功告成。除了县衙还有那些附属建筑?县衙是知县行使权力,也是衙门里官差办公的地方。当时对衙署的设置,且有一定的规制:“各省衙署治事之堂为大堂、二堂,外有大门和仪门,宴息之所为内室、群室,吏攒办事之所为科房”。

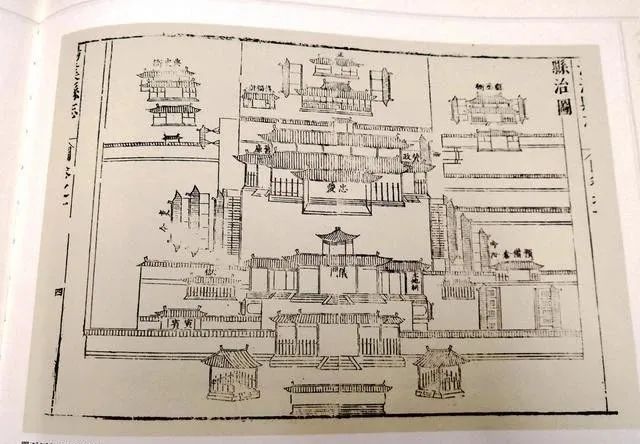

万历三十二年(1604年)《汤溪县志》中的汤溪县治图从上面《汤溪县志》的记载中,还可以看出,宋约除了县衙外,还按照当时的规制,建造了学宫、分司、郡馆、阴阳医学以至城隍庙、社稷坛、风云雷雨山川诸坛等附属建筑。所以大学士吴宽特别记了“如制兴建”4个字。这些附属建筑的具体位置,阴阳学:在县南二百五十步;医学;在县南二百五十步;僧会司;在县东五十步;道会司;在县南一百步;布政分司:在县治西南五十步;按察分司:在县治东南五十步。成化七年,知县宋约在县治西北“如制兴建(大学士吴宽记)”汤溪县儒学。

万历三十二年(1604年)《汤溪县志》中的汤溪县儒学图经过宋约三年努力,汤溪县治可以说已经是“五脏俱全”,颇具规模了。不过此时,汤溪县县城并无城墙,汤溪县的城墙一直到了成化十六年才建造完成。汤溪县衙的布局据《汤溪县志》记载,县衙的整体布局为:“县治设於官山中为正堂(扁曰忠爱)前为轩为廠为露臺为甬道中为戒石亭堂之左为库((旧志)堂左有赞政厅)折而东为常平仓为社仓(即县丞宅康熙五十九年邑令宋绍业题曰仕学轩处)右为柬房堂之后((旧志)正堂后为川堂)为燕堂(前令宋绍业题曰敬爱堂)右为書厅(万历二十九年邑令汪文璧题曰慎独轩)燕堂之后为令宅正堂之前东西廊为六房(前令汪文璧捐茸(旧志)两廊之各各为吏書舍)折而西为常平仓为社仓前为仪门左右为翼门左翼之左为土地祠((旧志)祠东南为预备仓)祠前构屋以貯龙亭并奉御書其中(前令刘天觀建)仪门之外西为邑监((旧志)邑监诉为寅宾馆旧際留仓基万历年間邑令章廷训建)外为大门树以屏墙((旧志)左右有旌善申明二亭)县治东有丰乐坊南有通泰坊西有顺德坊北有文明坊”。

翻译成现代文,应该是:县令办公的地方是正堂,上面挂有“忠爱”匾额;前面还分别有轩、廠、露臺,通往大堂的甬道中还有一座戒石亭;堂的左边原先有赞政厅,后来改为库房;转到东边,就是县丞宅,康熙五十九年县令宋绍业在这里题写了“仕学轩”,后来这里改为常平仓、社仓;大堂的右边是柬房;大堂后面,刚开始是川堂,后来改为燕堂,县令宋绍业题匾为“敬爱堂”;燕堂右边是書厅,万历二十九年,时任县令汪文璧题写了“慎独轩”的匾额;燕堂的后面就是县令的住宅了。

图片来自网络

正堂前面的东西廊是六房(吏書舍),为县衙里工作人员办公的处所;转到西边,就是常平仓、社仓;正堂的前面是仪门,仪门的左右为翼门,左边翼门的左侧是土地祠,旧汤溪县志里说祠的东南是预备仓;土地祠前面,县令刘天觀还专门建造了房子和“貯龙亭”,用来供奉皇帝的御書。

图片来自网络

仪门外面的西边,就是寅宾馆;万历年間县令章廷训在旧際留仓基上建起了县监狱;仪门外就是大门了,旧县志里记载有旌善、申明2个亭子,现在是用树当屏墙。在县衙的东边有丰乐坊,南边有通泰坊,西边有顺德坊,北边有文明坊。

图片来自网络

由此可见,当时的汤溪县衙规模还是不小的,是一个以大堂为中心,向前后左右展开其他布局,严谨有序的建筑群。汤溪县衙何时毁于何人之手在历史上,汤溪县城有数次为农民起义所占领的记载,比如康熙“十三年五月耿精忠党伪都统马九玉陷县城副将陈夢晹克復之”,“马九玉寇金华汤溪与东阳义乌永康浦江诸县俱陷康亲王傑書遣副将陈夢晹驻兰溪堵禦前后数十战皆捷,境得以全:见兰溪县志”等,甚至遭遇了朝代更替,明朝灭亡进入清朝,而在汤溪县志中,均未见有汤溪县衙被大肆破坏的记录,但最终却被毁坏殆尽,这究竟是何人何时所为的?《汤溪县志》载:“(咸丰)十一年(1861年)夏四月十八日发贼陷县城焚城隍庙踞三日遂竄金华……十九二十二十一等日分掠各乡村所至姦淫焚杀被害不可胜纪二十二日竄金华”。也就是说,1861年夏天的4月18日,太平天国的部队占领了汤溪县城,放火焚烧了城隍庙,在占据3天后,期间在19、20、21三天内,分成几支队伍分别到各个乡村进行姦淫焚杀,掠夺财物,22日前往金华。

又载:“五月十六日贼自金华回竄焚县公署仍返金华二十一日复回竄纵掠乡间财物充积城中六月一日贼酋出伪示安民四乡徧设贼卡置乡官授监军以下各伪职”。到了5月16日,太平天国的部队从金华又返回汤溪县城,焚烧了汤溪县衙后返回金华。至此可见,汤溪县衙被毁的确切日期应该是(咸丰)十一年五月十六日,也就是1861年的5月16日。汤溪县衙的被毁,不仅仅是汤溪受战火牵连的体现,更是当地民众一段备受欺凌和侮辱折磨历史的开始。据《汤溪县志》载:“伪侍王李世贤踞金华遣贼党禅天义李尚扬伪朝将彭禹兰等分踞汤溪尚扬与萧韦诸贼始事並起凶獷夙著自五月二十一日遂日至乡间掳掠男女钱帛牛羊鸡豕名打先锋至六日初一乃出伪示安民令逃避者速行回里给以门牌每户各一每一门牌纳银币二圆违者毁其房屋又令民进贡贡以银米酒肉等项初但取其贡物已乃并輸贡之壮丁留之其四乡各大村落並设贼卡守卡贼数十百不等谓以防过往贼徒之擾掠日用供应悉责之民贼乃刺探村中向称殷实之家藉端逼勒罄其所有或避匿在外则访拏其亲属危词恫喝以要挟之赎命钱视其家财力为轻重不餍其欲不已至若民家闺秀或不幸为贼所闻见无论许嫁与未强委禽焉其父母稍有踌躇即云不从祸且及门户每有贞烈之女宁先自尽以免戮辱者而诸伪乡官多系乡里无赖为虎作伥以故凶燄弥炽种种惨毒罄竹难书矣”。到了5月21日,侍王李世贤派遣禅天义李尚扬、战将彭禹兰折回占领汤溪县城。这一次,他们没有离开汤溪县城了,而是以汤溪县城为据点,到乡下去掳掠钱财,并把“至乡间掳掠男女钱帛牛羊鸡豕”的行为取名为“打先锋”。并在6月初一贴出“安民令”,命令逃避出去的人迅速回家,责令每户缴纳“银币二圆”换取门牌,违抗的就毁坏他们的房屋;以防“过往贼徒之擾掠”名义,在各大村落的路口设起关卡,每个关卡的值守人数从数十个到上百个,所有的费用要老百姓出。他们还刺探村中经济实力殷实的人家,然后找理由进行敲诈,逼迫交出所有的财物;对躲避在的,就把他们的亲属抓起来,进行威胁恐吓,索取“赎命钱”;对于美貌女子,要是被他们看见了,不管婚嫁与否,强行霸占,家人要是不从的,就要祸及全家;许多贞烈的女子为保持清白不得不用自尽的方式来避免被污辱。被任命为地方官员的人都是些无赖之徒,他们为虎作伥,凶狠的气焰十分嚣张,老百姓所遭受的种种惨毒经历都已“罄竹难书”了。

图片来自网络

令人想不到的,当初焚烧了汤溪县衙的李世贤部队,在把汤溪县城作为据点后,却又开始了大兴土木,为自己建造起了办公场所。《汤溪县志》载:“七月贼拆延兴寺移其材入城改造伪公署……伪公署在县城南内外九进壮丽无比拆延兴寺及其他佛殿之材加以雕绘为之”。据《汤溪县志》记载,延兴寺“(前志)在县西二十里梁天监间二年(503年)建”,现属婺城区莘畈乡祝村行政村。这是一所在汤溪县范围内颇有知名度的寺院,也是汤溪文人喜欢前去游玩吟诗交流的地方。在《汤溪县志》的“宗教篇”“寺庙类”中,该寺名列证果寺、九峰寺之前。位据榜首的延兴寺,就这么被彻底地给毁灭了。而被拆下的延兴寺建材则均被运送到汤溪县城,建造公办场所了。大堂基已变身为小广场县衙被毁后,位于县城西北,咸丰二年(1852年)时任知县缪步瀛建造的试院(俗呼考棚)被暂时当作了县署,也就是现在汤溪老年大学这个地方。尽管在规制上应有尽有,“因之其制正中为大堂大堂前为轩为廠为月台又前为仪门为头口树以屏墙大堂后为川堂又后为知事室为园其左右旁屋分设各署员办公处”(《汤溪县志》载),但汤溪县衙在气势和整体的规模却已今非昔比,加之后来国内战乱不断,民不聊生,此后,直至1958年,汤溪县撤县并入金华县,重建汤溪县衙一事再也无人提及。

而原先的大堂基由于周边新房的建造,整体面积也缩水了不少,那个高高的司令台也被降低成了只有离地三、四十公分的小舞台了。大堂基中间建造了石亭和长廊,种上绿树,成为了一个小公园,夏季的夜晚,许多市民就会到了一起跳健身舞蹈。

原先一人多高的司令台成为了小舞台

年轻一代的汤溪人,许多已经不再把这里叫“大堂基”了,因为在他们眼里,这里俨然只是一个用来跳舞的“小广场”了。在向前来汤溪游玩的朋友介绍时,他们最常说的一句话是:“这里是我们镇上的小广场,晚上这里很热闹的,跳舞人很多的。”也许用不了几年,就很少有人把这里曾经被称呼为“大堂基”了,更没有人知道,这里曾经是汤溪县的县衙所在地了。

本文作者:贡小兵

编辑:哈摩哥

部分图片来自网络