2023年某直播平台数据显示,"刘晓庆"相关话题播放量突破20亿次,这位年逾古稀的女演员以"庆奶"之名,在年轻人聚集的短视频平台意外翻红。当同龄人已淡出公众视野,她却在《武则天》重播弹幕中被Z世代戏称为"初代大女主",在税务风波考古视频下收获"这姐真虎"的另类赞美。这个充满争议的娱乐符号,正在解码着当代中国社会的深层心理密码。

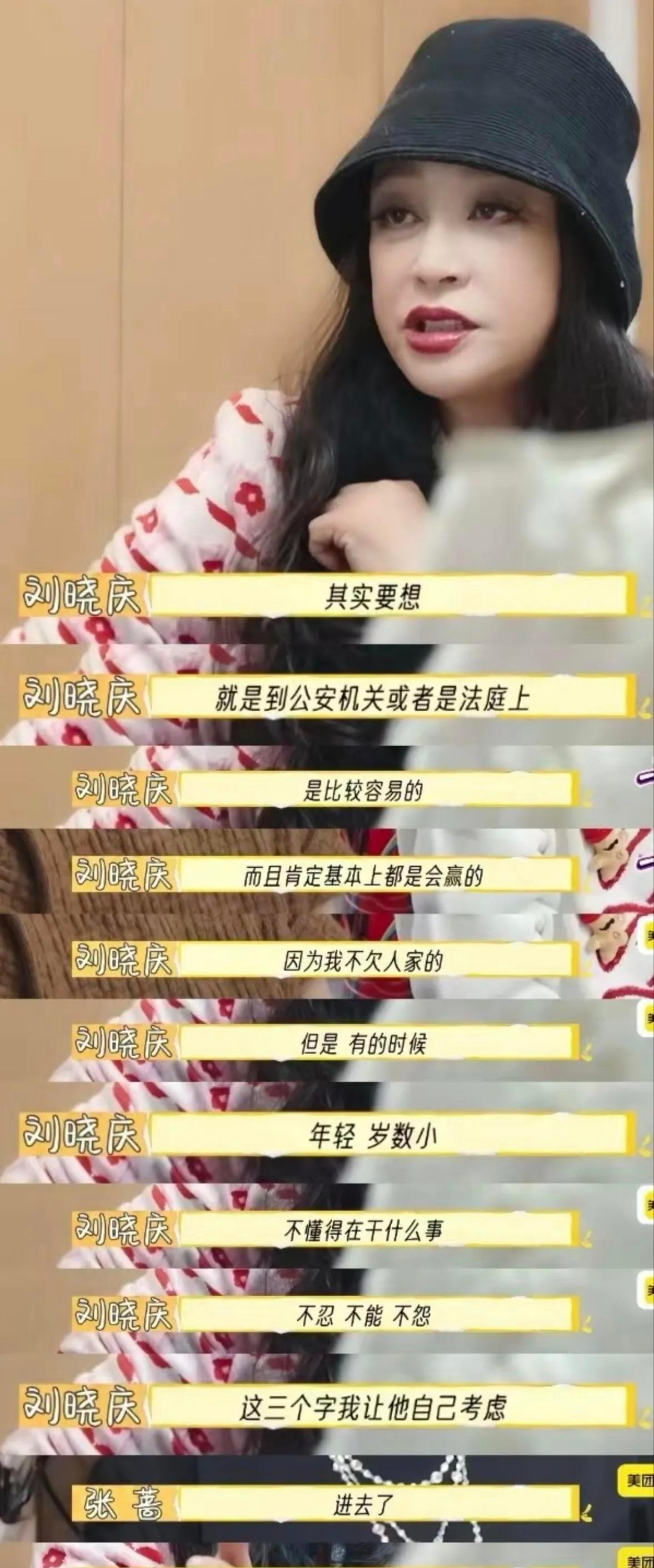

2025年春天的"隐秘男友"事件,像一面照妖镜映照出舆论场的荒诞。当36岁男子古柯在直播间晒出所谓"亲密视频"时,网友发现刘晓庆的应对堪称教科书:她既不回避相识事实,又在关键节点果断切割,那句"报警易如反掌,但年轻人进去一生就毁了"的回应,被清华大学危机传播实验室收录为经典案例。这种绵里藏针的智慧,源自她四十年前那场著名牢狱之灾的淬炼——当年在秦城监狱的422天里,她坚持晨跑、学英语、读《资治通鉴》,出狱后从群演重新起步,用"横店第一漂"的称号完成自我救赎。

社会心理学教授李玫瑾在《舆论风暴眼》中指出:"公众人物的危机应对存在黄金四小时法则,但刘晓庆开创了'跨时空回应'模式。"她将人生低谷转化为叙事资源,当新争议出现时,公众会自动调取她过往的"硬核操作"进行心理对冲。这种独特的形象管理策略,使她在百度指数中始终保持70+年龄组艺人关注度榜首。

当"00后"在弹幕中刷着"庆奶勇闯内娱"时,他们看到的不仅是娱乐八卦,更是对传统规训的叛逆投射。刘晓庆五段婚姻的"黑历史",在豆瓣小组被解构为"姐姐选男模的自由";与姜文从恋人变挚友的关系,在微博超话成为"成年人情感范本"。这种代际误读背后,是Z世代对传统道德评判体系的反叛。

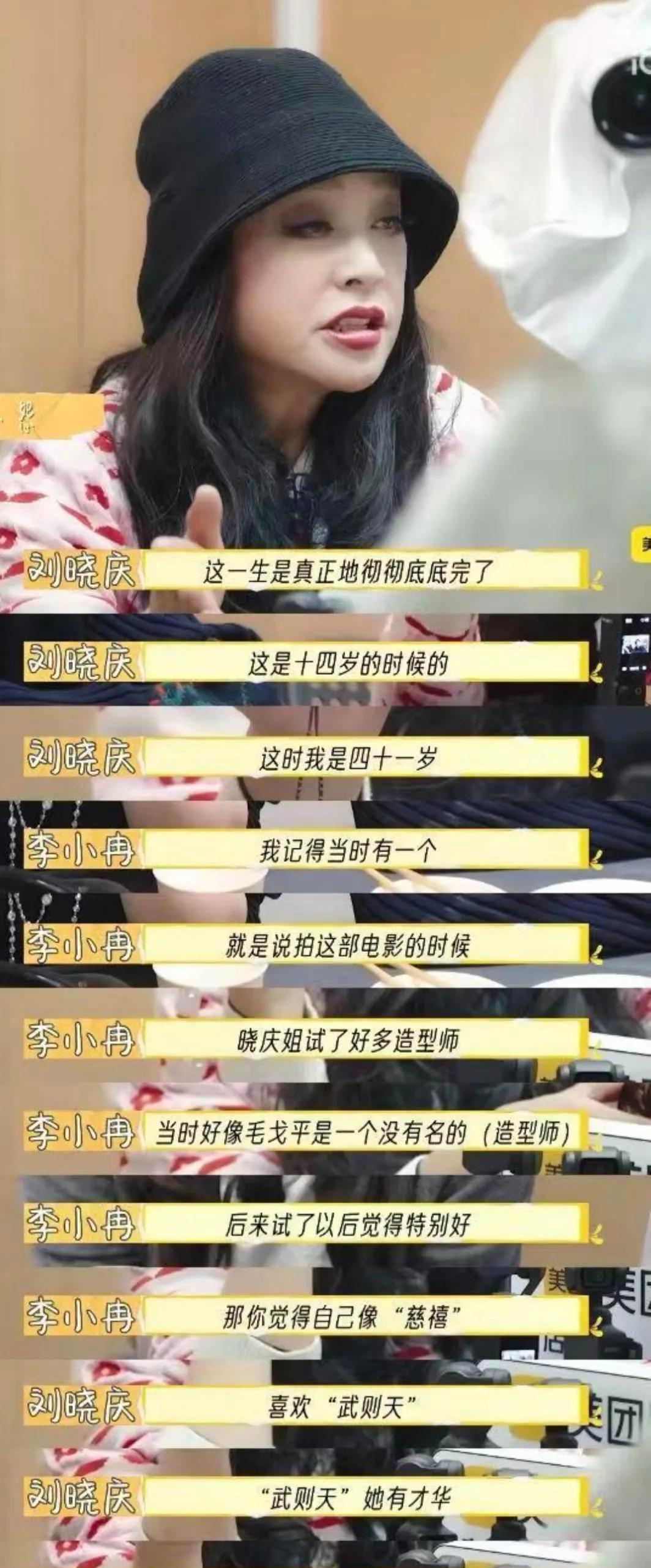

北京大学文化研究中心的调研显示,18-25岁群体中对刘晓庆持正面评价者占63%,远超其他年龄层。在B站"考古向"视频中,"武则天少女时期"的经典片段常与《甄嬛传》《延禧攻略》混剪,弹幕飘过"这才是真·大女主"。这种文化符号的迁移,折射出年轻人在职场焦虑、婚恋压力下对强大人格的向往。

2023年抖音数据揭示有趣现象:"75岁刘晓庆"相关话题下,"冻龄""逆生长"等关键词仅占18%,而"职场奶奶""银发搞钱"等标签高达42%。当她在直播间推荐字画时,弹幕不再是"装嫩"嘲讽,而是"奶奶带带我"的玩梗互动。这种转变背后,是全社会对年龄认知的深层变革。

中国老龄科研中心数据显示,60+群体再就业率已突破21%,"退而不休"成为新常态。刘晓庆在访谈中那句"除了生死无大事",被印上深圳创业咖啡厅的墙壁。她的存在本身就在解构传统年龄叙事——在知乎"大龄转型"话题下,高赞回答写道:"看看刘晓庆,45岁破产都能东山再起,我们30岁转行怕什么?"

结语当AI换脸技术让60岁刘德华在直播间"永远年轻",75岁的刘晓庆却坚持素颜出镜,眼角的皱纹里藏着半个世纪的沧桑。她在《武则天》中那句"朕要活成自己想要的模样",在四十年后意外成为时代注脚。这个被争议包裹的娱乐符号,实则是面多棱镜——70后看见奋斗传奇,80后读到职场韧性,90后解读情感自由,00后发现反叛快感。或许正如她在自传中写的:"骂声与掌声都是穿堂风,重要的是你始终站在舞台中央。"在这个价值多元的时代,"刘晓庆现象"的本质,是公众对"真实活着"的集体致敬。