东汉末年,群雄逐鹿,曹操挟天子以令诸侯,废除三公,恢复了被废止了两百多年的丞相,由自己担任丞相,总揽朝政。但曹操“名为汉相,实为汉贼”,担任丞相只是一个临时过渡,曹丕篡位后又恢复了三公制度。不过这时的三公开始成为荣誉虚衔,而尚书台则脱离了少府,成为了独立机构,开始取代三公执政。与之同时,门下省、中书省也完成了权力转换,与尚书省并掌朝权。

建安元年(196年),曹操将汉献帝挟持到许昌,以汉献帝的名义,曹操自封为大将军,总管尚书台事务,又封袁绍为太尉。大将军为内朝官首领,太尉为外朝三公之首(三公之上还有太傅,但太傅不是常设官职,只在新皇帝登基时推崇前朝功高老臣担任,去世后就不再设置,直到下次新皇登基),二者一内一外,理论上并驾齐驱。但实际上,大将军的威权往往在太尉之上,因此袁绍对曹操的封官暴怒异常。曹操这时还没有实力与袁绍对抗,立马乖乖的把大将军之位让给了袁绍,自己担任三公里最低级的司空,行车骑将军。

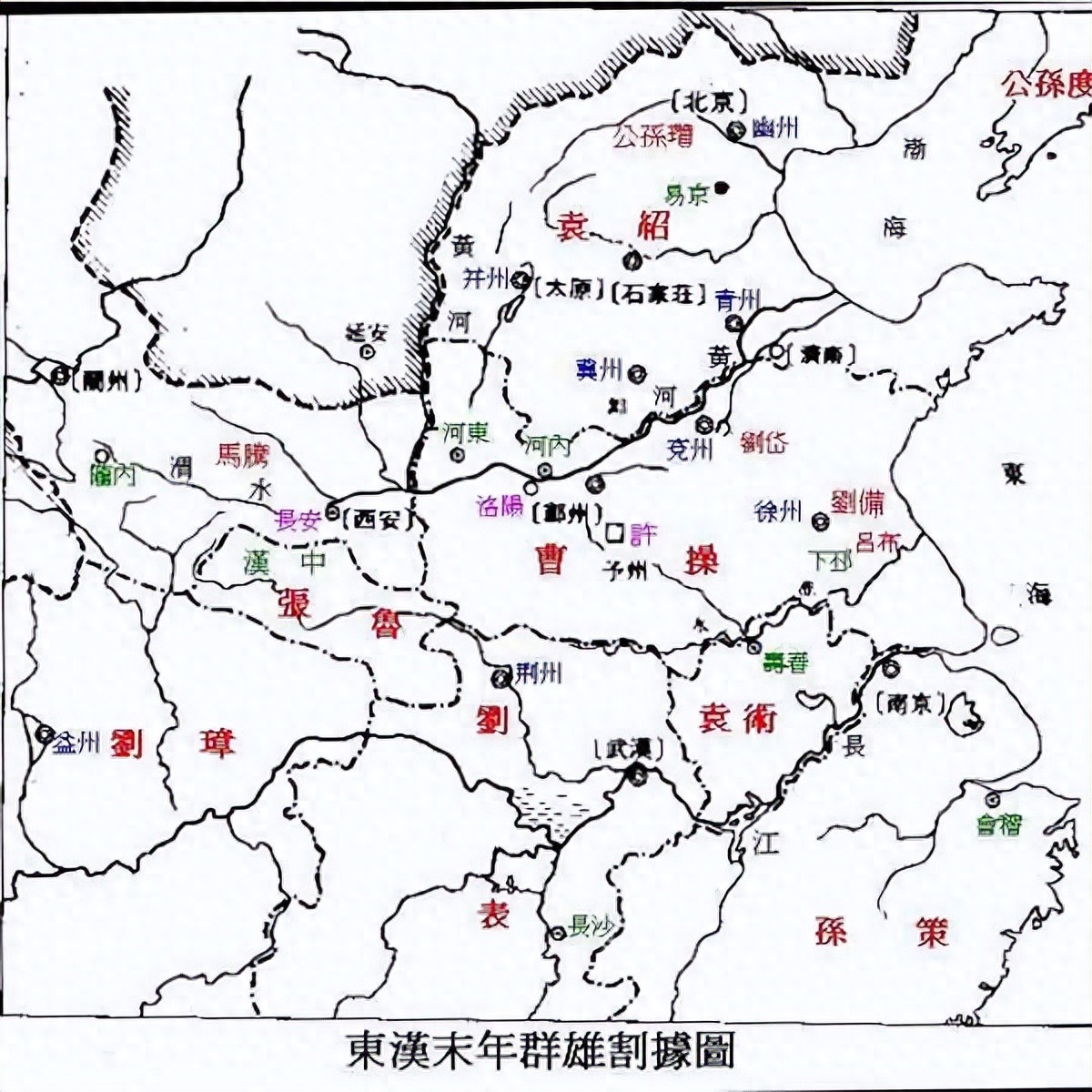

东汉末年群雄割据

袁绍的争官看似取得了胜利,实则毫无意义,因为他是历史上首位不在朝中执政的大将军。担任司空的曹操也不会像前任那样管理水利与土木工程,而是成为了有实无名的皇帝。司徒赵温是官三代,其祖父赵戒历仕安帝、顺帝、冲帝、质帝、桓帝五朝,担任了四朝三公(司空、司徒、太尉都当过),叔父赵典官至太常,哥哥赵谦曾任太尉。这样的背景在过去那是风光无限,但乱世以兵马称雄,赵温能够担任司徒,只是因为他是献帝从长安带来的老臣,曹操用他来充点门面,自然不会有任何实权。被袁绍嫌弃后空缺的太尉、充门面的司徒赵温以及名为汉相,实为帝王的司空曹操,此时的三公没有一位是宰相,真正在行使宰相职权的是尚书台。

在曹操挟持汉献帝的同一年,他的首席谋士荀彧走马上任,担任尚书令一职,一直到建安十七(212年)年去世,在任时间长达十六年之久。曹操得荀彧,就如刘邦得萧何,官渡危局、赤壁大败,全凭荀彧坐镇后方,才让曹操免遭败亡。按汉朝旧制,尚书台要在宫中办公,是皇帝的近臣。但曹操显然不会让自己的萧何去宫中侍奉献帝,再者东汉皇帝借助尚书对抗外朝的事时有发生,而荀彧又是对汉朝保持忠心的士大夫,曹操也不敢让荀彧与献帝走的太近。于是尚书台搬出宫中,成为独立机构。

东汉尚书台

曹丕篡位后,曹家人不需要托名三公或丞相操持权柄,官制又回到了正常状态。曹丕任命贾诩为太尉、华歆为司徒、王朗为司空,三公制度得以恢复。但对于已经迁出宫外的尚书台,曹丕并没有将其撤回来,而是在原有的基础上继续扩大尚书台的职权。东汉尚书令在九卿之下,到了曹魏,尚书令、仆射、尚书与九卿同为第三品,班次且在九卿前面。

东汉尚书台有六曹尚书(三公曹、吏部曹、民曹、客曹尚书、二千石曹尚书、中都官曹),各槽有尚书郎六人,辅助尚书处理政事。曹魏尚书台虽减少到五曹(吏部曹、左民曹、客曹、五兵曹、度支曹),但在五曹尚书之下有二十五曹尚书郎,如三公曹、水部曹、屯田曹等等。二十五曹尚书郎的出现让尚书台的分工更加明确,组织也更加庞大复杂,为从三公手中接过宰相大权打好了基础。

尚书台迁出宫中后,皇帝能够倚靠的近臣就只有宦官了。然而有东汉宦官干政的教训在前,曹魏对宦官势力极为防范。排除了宦官,皇帝只能另招一批官员入宫值宿,于是侍中省、散骑省、中书监成为了皇帝的近臣,填补了尚书台留下的权力真空。

侍中省原为侍中寺,汉灵帝时设立。侍中在秦朝就已设立,是丞相府的属官,西汉时侍中与中常侍、给事中、散骑均为加官,既官员被授予加官后就可以出入宫中,侍从皇帝左右。其中侍中、给事中职责接近,都可以平尚书事(审议尚书台的建议),是皇帝的政治顾问。中常侍的职责是传达诏令、散骑的职责是皇帝的骑从,但有时皇帝也会向二者询问政策得失。

加官是因人设岗,并不是固定职位,因此比尚书更依赖皇帝的赋权。东汉建立后,废除了给事中与散骑,中常侍也由宦官充任。在三公、尚书台、外戚与宦官的权力分割下,侍中难有作为,成为了闲散官职。直到汉灵帝时才把侍中由加官改为常设官职,成立了侍中寺。

在汉代“寺”是九卿级别的府衙通称,寺以下有署、室、监、台等机构。侍中与尚书台都隶属于少府寺,侍中寺成立后虽仍隶属于少府,但也显示出了侍中要成为独立机构的趋势。在人员编制上,侍中寺有侍中六人,俸禄由一千石增到比二千石,比少府的中二千石稍低,但已高出同时期的尚书令(一千石)。

汉桓帝、汉灵帝时期东汉朝局发生了翻天覆地的变化,宦官主导的一次政变(诛杀梁冀)和两次党锢之祸让外戚与士大夫势力遭受重创,朝野上下都是宦官的爪牙。宦官掌控了朝野,让灵帝感受到了威胁,欲扶持起一支自己的势力抗衡宦官。另一方面,尚书台成立的初衷是审核三公上报的公文,但随着尚书台权力的扩展,尚书们逐渐成为了三公,自己审议自己提出的政策。这种情况下尚书容易专权,工作中出现了失误也很难被其他单位发现。于是有必要设立侍中寺,由侍中平尚书事,接过尚书曾经的职权。

曹丕称帝后,沿用了侍中寺,改名为侍中省,设侍中4人,掌侍从及谏诤谋议,另有给事黄门侍郎4人,为侍中的副官。与此同时,东汉废弃的散骑一职与中常侍合并,是为散骑常侍,隶属于散骑省。散骑省有散骑常侍4人,掌骑从乘舆及规谏,散骑常侍之下有散骑侍郎为副手。此外,散骑省还有通直散骑常侍、员外散骑常侍、员外散骑侍郎,但这些职位无固定员额,类似于加官。

从侍中省、散骑省的组织架构可以看出,二省都没有一个明确的行政主官,而是群体对皇帝负责。虽有谏议与平尚书事的权力,但还不能算作一股成熟的政治势力,实力不如同时期的中书监。

中书监的前身是魏王府的秘书监,建安十八年(213年),曹操被册封为魏公,有了建立封国、设立百官的权力,秘书监既设立于此时。秘书监的长官是秘书令,其职权是典尚书奏事,兼掌图书秘记之事。这里的尚书是魏国的尚书,而非汉朝的尚书,但由于曹操的抢班夺权,魏国官员的权力触手显然伸出了魏国之外。在曹氏篡国的过程中,以秘书监为代表的嫡系部门发挥了重要作用。因此中书监虽然出道较晚,但权重很大,主管出纳政令,是决策机构。

在三省一监的分权下,三公逐渐退居二线,成为了拉拢人心的荣誉头衔。自汉以来,三公作为宰相需每日至三公府处理事务,所以除短期外出外,一般情况下都得任职京师。但到了曹魏后期,三公之职开始授予在边境统兵的大将,征东将军王凌、征南将军王昶、征西将军邓艾、镇西将军钟会皆以边将出任三公。

魏晋禅代之际,曹氏与司马氏以三公之位拉拢边将为己所用。比如曹爽执政后升任王凌为司空,司马懿诛曹爽后,又把王凌提拔为太尉,王昶被司马懿任命为司空也是如此。邓艾、钟会灭蜀后,司马昭担心他们割据自立,就升邓艾为太尉、钟会为司徒,但结果邓艾因擅自处置蜀国君臣而遭到司马昭猜忌被杀,钟会决意造反,事败而死。

在三公退出后,曹魏的权力体系运作大致如下,尚书台负责接受各处公文,并给出初步意见上报给侍中与散骑常侍,在审核过尚书的意见后,侍中与散骑常侍再把自己的看法上奏皇帝。皇帝综合尚书与侍中、散骑常侍的意见给出旨意,命中书监、中书令起草诏书,下诏给尚书台执行。这是一般政事的流程,当时三国征战不断,军情紧急,涉及到边境战事的公文会跳过侍中省与散骑省,直接呈报皇帝。中书起草好诏书后跳过尚书,直接传诏给边将。这样既提高了效率,又增加了保密性,但也使中书的职权扩大。

三国鼎立

曹魏时期的中书监刘放、中书令孙资在曹操设立秘书监之时就担任了秘书郎、掌管机要,后分别升任秘书右丞与左丞。曹魏官制以右为尊,刘放的位列稍高于孙资。曹丕篡位后,设立中书监,以刘放为中书监、孙资为中书令,二者职权一样,中书监的位次靠前一些。魏明帝曹叡即位后,二人还加官散骑常侍与侍中,是皇帝身边的最信任的大臣。权势极大,因此招来了其他大臣的不满。

景初二年(238年),曹叡病重,准备命燕王曹宇、领军将军夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗(曹操养子)等宗室辅政,曹宇、夏侯献、曹肇等人早就看刘、孙二人不顺眼,曹肇曾意有所指的对夏侯献说:“公鸡占这棵树也够久了,看它还能再占几天?”

这话传到了刘、孙二人耳中,为了不被清算。二人极力劝说曹叡让没什么才能的曹爽和与自己交好的太尉司马懿辅政。曹叡表示了认可,但不久又收回了诏令。刘、孙二人使劲浑身解数再度劝说,曹叡勉强同意,但又推脱说:“我手脚发软,不能提笔。”刘放竟握着曹叡的手,像教小孩写字一样让曹叡写好了诏书。

曹魏放纵中书监专权,最终自食恶果。曹爽根本不是司马懿的对手,在高平陵之变后,曹氏江山被司马氏侵夺。与曹操的魏王府类似,司马师也招揽人才,另设霸府,架空了曹魏。在这一过程中,因皇帝成为傀儡,侍中省、散骑省和中书监也失去了往日威权,只能陪皇帝整日谈经论道、切磋文艺。如中书监韦诞工于书法、擅长制墨,侍中王沈被魏帝曹髦称作文籍先生,散骑常侍裴秀则被称为儒林文人。与之相比,掌管行政大权的尚书台成为权力重地,被司马氏的亲信党羽所占据。

司马炎篡位建立晋朝以后,将三公扩编为八公,作为荣誉头衔授予功高老臣。此后三公基本退出了权力舞台,仅作为元老旧臣与皇室宗亲尊崇象征。尚书台经过魏晋禅代,权力进一步扩张,尚书令成为实权宰相。中书监改名为中书省,侍中省与散骑省合并,组成了门下省。中书、门下二省的权力有所恢复,与尚书台的关系与曹魏时期一样。

永嘉南渡后,司马睿与琅琊王氏共天下,王导以司空,录尚书事,领中书监,掌控朝政。司马睿不甘心做傀儡,在平尚书事的职权之外,又授予了门下省审核诏书的权力,以制衡琅琊王氏。在王敦拥兵自重的情况下,司马睿的这些小把戏丝毫不起作用,但门下省审核诏书的权力还是被保留下来,而且在后来还真就推迟了东晋的灭亡。

东晋初年形势

咸安二年(372年)七月,简文帝司马昱病重,一天连发四道诏令诏桓温入朝辅政。几个月前,权臣桓温发动政变,废黜了司马昱的侄孙司马奕,理由是司马奕有痿疾,不能生育,三个儿子都是嫔妃与外人通奸所生。以如此荒诞不经的理由废黜皇帝既说明了司马奕这个皇帝其实并无大过,同时也显露了桓温想篡位的野心。司马昱明白自己就是一个傀儡,无奈的对人吐槽:“政由桓氏,祭则寡人”。

桓温确实想篡位,但他不想像司马氏那样当街诛杀魏帝曹髦、逼迫曹氏禅让,那样会遭到世人唾弃。桓温想要的是让司马昱主动让出帝位,这样大家都体面。为了营造这种气氛,在司马昱一连四道诏书的催促下,桓温也不入朝,免得被人误以为是他入朝逼宫,司马昱才被迫禅让的。

司马昱知道即使自己不给,桓温大概率也会抢,到那时司马氏一族的结局就很难说了。于是立下遗诏,让年仅十岁的太子司马曜继位,命桓温“依周公居摄故事”,又说“少子可辅者辅之,如不可,君自取之。”

按程序,诏书经门下省审核过后才下达给尚书省,而录尚书事的正是桓温,一旦门下省通过,改朝换代基本就完成了。但侍中王坦之看到诏书后当着皇帝的面直接撕了,司马昱说:“天下,傥来之运,卿何所嫌!”意思是我们家的江山也是从别人那里夺来的,守不住了就应当让出,我都不在意,你那么大反应干嘛。王坦之对司马昱说:“天下,宣(司马懿)、元(司马睿)之天下,陛下何得专之”。司马昱于是改写诏书,命桓温“如诸葛武侯、王丞相(王导)故事”。

桓温满心期待司马昱会让自己体面的篡位,结果却落了空。死要面子的桓温肠子都悔青了,叹息道:“作此寂寂,将为文(司马昭)、景(司马师)所笑!”。然而事情已成定局,桓温又身患重病,不久就去世了,司马氏的晋朝又延续了五十多年。

东晋以后,中书省决策、门下省审议、尚书省执行(南梁时尚书台改名为尚书省)的权力运行机制便成为定制。比起太尉掌边防、司徒管民政、司空负责水土工程的三公制,三省制将平行分权改为分段掌权,既统合了政务,又相互制衡,还能多级审查,避免错漏,确实是一大进步。更为重要的是,这一变革既顺应了中央集权的历史趋势,也推动了统一的中华民族国家的形成。