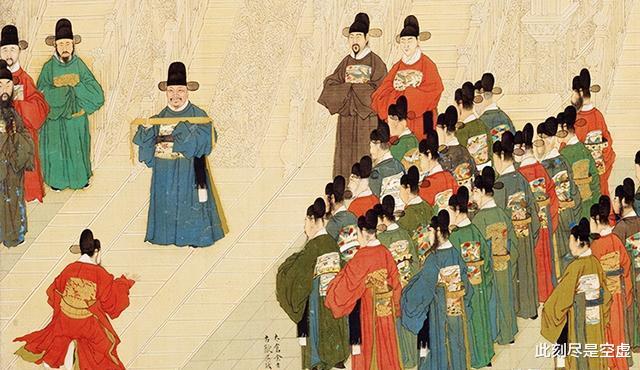

自明代永乐年间迁都,历经宣德一朝的发展,“两京制”渐次确立,北京为京师,南京则为陪都。南京作为前朝旧都,虽无帝王驻跸,却保留了较为完备的衙署建制。然南京与北京相隔甚远,在此情形下,明朝廷采取何种策略对南京实施有效管控,便成为一个值得探究的重要问题。

【南京守备】

永乐十一年,成祖御驾北巡之际,敕令靖难功臣永康侯徐忠协同太子留驻南京,襄理南京军务事宜。自徐忠领命履职始,“守备制度”的初始形态便已萌生。

成祖于最后一次北征途中龙御归天,仁宗旋即登基。彼时局势严峻,南北两京局势的稳定关乎社稷安危,特别是南京,作为重要都会却无皇室常驻。基于此,仁宗深知需遣勋戚重臣留守南京,以彰显皇权统御,此乃南京守备制度得以确立的核心肇因。

于当时情境,将南京交予勋戚守备仅为一时之权宜举措,皇帝内心实则存诸多顾虑,故而亟需构建一套完备的制衡机制。明仁宗在位期间,在委派勋戚负责南京守备事务的同时,并行推出两项重要举措:其一,派遣数位守备太监协同参与南京防务;其二,创设由文臣充任南京参赞机务的制度,以此实现权力的相互制约与平衡。

具体而言,于南京地区,最高军政长官体系设有守备大臣、守备太监、参赞机务这三个职位,其设置目的在于构建相互制衡的机制,确保权力分配的平衡与稳定。

在职务设置方面,层级与主次之分至关重要。于仁宗朝南京诸守备大臣体系中,从名义上的政治地位考量,守备勋臣位居首位。通常而言,在守备勋臣之下,会配备一位协守勋臣,其职能定位为辅助守备勋臣,协同开展相关事务。

据文献所载,于大明王朝的历史进程中,首位获任南京守备勋臣之职者,乃襄城伯李隆。彼时,李隆镇守南京,其于官场层级结构中,凭借自身影响力,使得上下官僚皆对其抱以敬畏之心。在此期间,李隆不仅在政治层面占据极高地位,且握有广泛而重大之权力,于南京地区的政务运作中扮演着关键角色。

仁宣时期,膺任南京守备大臣之职者,皆为皇帝极度信赖的勋臣心腹。以南直隶军政、民政及漕运诸事为例,成化与弘治年间,成国公朱仪任职南京守备大臣,身为两朝皇帝的亲信近臣,其关于上述事务的奏请,皇帝一概予以允准。

然而,需明确的是,守备勋臣虽于南京被视作名义上地位最为尊崇的军政长官,可自明朝中期起,情况却发生显著变化。彼时,守备太监凭借其作为皇帝最为直接代表的特殊身份,实际上已然成为南京军政事务中握有实质最高权力之人。

明代形成了一套独特的宦官重用体制。于京城之内,司礼监凭借其权力架构对内阁实施制衡;而在边疆地区,监军太监则肩负着对统兵大将的监察之责。值得注意的是,作为陪都的南京,守备太监在此扮演着皇权象征的重要角色。自明朝中期起,守备太监的影响力逐渐扩张,在诸多方面的权势已远超守备勋臣,成为当地政治格局中的关键力量。

在南京参赞机务这一建制初始阶段,其角色定位仅为守备勋臣的辅助官员。从语义学角度剖析,“参赞”一词,蕴含着辅助与谋划之意。回溯至明朝初期,诸多文臣获授“参赞”之衔,而后被选派至军队之中履行参佐职责。

明中期,“以文统武”制度于全国渐次施行。在此背景下,统兵的文职大臣多获总督、巡抚、提督等高级别的钦差官职,或身兼“赞理军务”之衔。凭借这一兼衔,文臣在法理层面被赋予节制各级武职的权力,此情形与后续总督兼任兵部尚书衔的本质并无二致。

自明代正式确立督抚制度以降,南京参赞军务一职,通常由南京兵部尚书兼任。及至明中期,南京参赞机务的职权呈逐步上扬态势,在诸多方面已然超越守备勋臣。

以1644年李自成攻克北京这一重大历史节点为例,彼时江南地区的官僚群体,在以史可法为核心的领导下,暂掌军事机要事务。史可法于该时期,任职为兵部尚书,并兼任南京参赞机务之职。

【操江提督】

明宪宗成化二年,朝廷于南京正式建制武职操江提督一职。此官职主要司职南京周边长江下游区域的巡查防卫与缉拿捕盗事务,同时兼负维护盐政秩序之责。自该职位设立伊始,直至明朝覆灭,操江提督一职始终由勋臣出任。

操江提督一职,身负重任,在相应序列中位列第四。于操江提督人选的择定,皇帝秉持审慎态度。观诸前任名录,这些任职者皆具勋臣身份,且其家族与英宗、宪宗父子两代帝王存在特定的紧密关联。在某些关键历史阶段,他们的家族为皇室作出过重大牺牲与卓越贡献。

例如,正统十四年,绥安伯陈埙,即陈韶之兄,随扈英宗前往土木堡,不幸于此役殉难。此后,陈韶承袭爵位。待成化帝登基,陈韶凭借自身条件,获皇帝青睐,成为备受重点培育的青年勋贵。不久,陈韶获委以操江提督之职。

成山伯王琮,乃成山侯王通之子。王通于永乐年间,肩负督建长陵之重任,其在工程建设中展现出卓越才能与专业素养。至土木堡之变时,王通又承担起护卫天寿山陵寝之使命,此行为对维护明朝祖宗陵寝安全,巩固皇明根基,意义重大,为保障明朝祖宗之祭祀与尊严贡献显著。

王通辞世后,英宗敕封其子王琮为成山伯,并恩准其爵位可由子孙世代承袭。此后,王琮获朝廷委命,赴南京出任操江提督一职。

在封建统治体系中,皇帝于人事任用上颇具深意,特选任与己亲近之勋臣出任操江提督。此举措表面旨在强化南京地区的江防体系,而其深层目的,实则为稳固盐政所产生的巨额赋税收入。盐课,作为历代王朝财政收入的关键支柱,其重要性不言而喻。回溯至成化初年,长江下游区域盐贩猖獗,肆意妄为,严重影响了朝廷正常的财税秩序。鉴于此严峻形势,朝廷遂创设操江提督这一职位,令其沿长江一线展开缉捕行动,旨在通过整治盐贩乱象,保障朝廷财税收入的稳定。

由上述概述可知,因陪都南京地处偏远,中央对其管控存在一定距离障碍。故而,皇帝为有效制衡,构建了独特的管理模式,即委派守备大臣、守备太监与参赞机务共同执掌南京各类事务。与此同时,为保障盐政平稳有序推进,特增设操江提督一职。

南京之六部及其他衙署,在政务职能上,大多处于闲散状态,所涉关键政务极为有限。通常而言,任职南京六部尚书之官员,多为于朝堂之上权势渐失者。从较为委婉的角度阐释,此乃朝廷将其安置于南京,使其得以安享仕途余岁;而从更为直接的视角审视,实则是将其放逐至南京,以促使其远离最高权力中枢。