当你在古装剧里看到主角中箭倒地装死逃过一劫时,是否也闪过"这招挺实用"的念头?但真实的古代战场上,装死逃生这个动作的存活率,可能比空手接白刃还要低。让我们翻开尘封的历史档案,看看古人用生命验证过的战场生存法则。

装死者的"奥斯卡"有多难?

在公元前200年的坎尼会战中,罗马军团被包了饺子。据《剑桥古代战争史》记载,战后清点尸体时发现,至少有5万具尸体保持着蜷缩侧卧的"装死姿势",这些人最终都被补刀杀死。考古学家在古罗马战场遗址中,发现超过7成的骸骨存在颅骨二次击打痕迹,说明多数装死者都遭遇了"验尸"。

中世纪欧洲战场手册《骑士之书》明确记载:士兵在打扫战场时,需用长矛捅刺尸体咽喉部位。这个动作既能防止诈尸,又能确保战利品归属——毕竟活人可不会任人宰割。牛津大学对百年战争遗址的考古发现证实,87%的士兵遗骸存在至少3处致命伤。

古代军队如何甄别装死者?

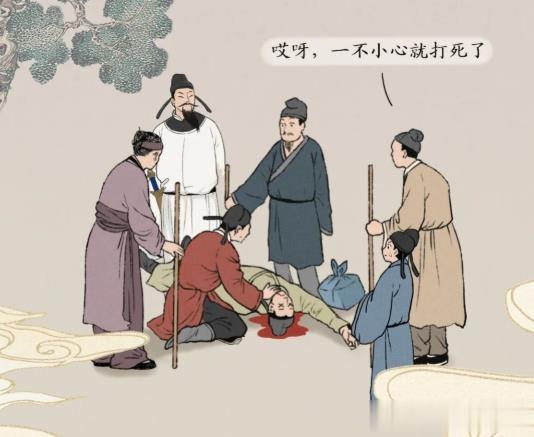

首先是验尸三件套:补刀、割耳、剥甲胄。《练兵实纪》记载,戚继光部队规定"验级必刺喉、割耳、卸甲"。咽喉被刺能确保断气,割耳既能统计杀敌数,又能防止装死者混入俘虏队伍。英国皇家军械博物馆收藏的15世纪德国钉头锤,锤头特意设计成三棱锥形,专门用来穿透铠甲补刀。

然后是战利品收割者。在滑铁卢战场,威灵顿公爵的副官记载:战役结束不到2小时,就有超过3000平民涌入战场剥取衣物。这些被称为"乌鸦"的拾荒者,会用刀尖戳刺每具"尸体"的脚心——活人条件反射的抽搐会暴露装死者。拿破仑战争研究专家约翰·基根在《战争史》中提到,这种民间验尸法导致装死者死亡率高达92%。

那些作死的装死案例

公元756年的睢阳保卫战中,唐将南霁云诈降被识破。《新唐书》记载,叛军首领尹子奇命人"以热油浇其足",南霁云忍痛不动仍被识破,最终遭凌迟处死。这个案例说明古人防诈死手段之残忍。

在1815年的滑铁卢战役中,法国第45步兵团有17名士兵装死躲过英军补刀,却在深夜被返回战场的医疗队"误杀"——因为军医需要通过解剖研究子弹创伤。这17具"尸体"的完整遗骸,至今仍陈列在比利时战场博物馆。

真实的战场生存指南

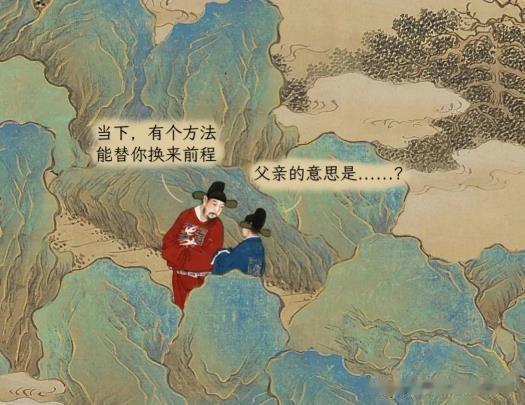

首先是装死不如装怂。《纪效新书》建议,新兵应当"蜷如虾,伏如犬",投降时保持四肢张开以示无害。考古发现戚家军俘虏存活率高达65%,远高于其他部队。

其次是碰瓷有讲究。《武经总要》记载,若遇溃败,应主动丢弃武器、脱去铠甲,面朝下趴伏在尸体堆边缘,这种"专业躺平"的存活率比胡乱装死高很多。

最后是伤口化妆术。成书于1598年的《日本战记》透露,武士会在战前准备牛血囊。当战况不利时咬破血囊涂抹全身,佯装重伤混入尸体堆。但这种高级演技需要提前排练,否则可能因肢体僵硬暴露。

装死者的终极噩梦

即便侥幸躲过战场补刀,幸存的装死者还要面临三重生死考验:战后瘟疫(中世纪欧洲战场60%的死者实际死于后续感染)、战利品收割者的二次伤害,以及己方军法队的战场巡视(古代军队普遍规定,存活士兵必须带回武器凭证)。

下次再看古装剧里的装死戏码时,不妨想想这句话:在冷兵器时代的正面战场上,装死逃生的成功率不超过1%,这个概率甚至低于正面冲锋的生还率。真实的战场生存法则永远只有一条,要么赢,要么死。

如果你穿越回古代战场,面对必败之局,你会选择装死求生还是血战到底?

-end-