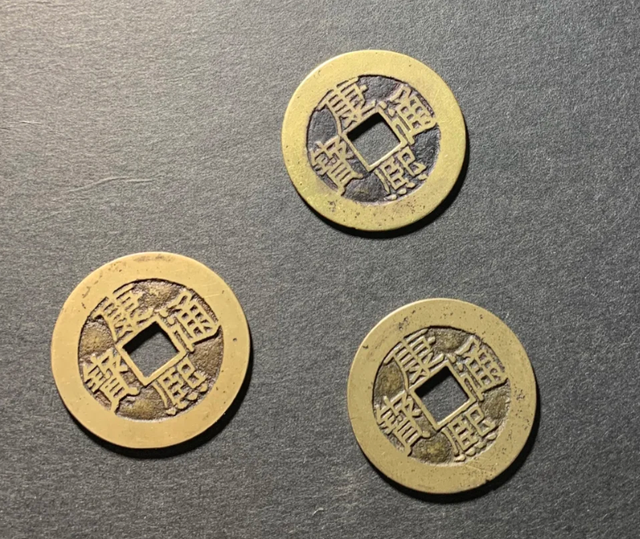

常见的康熙通宝小全套是指康熙通宝宝泉局和宝源局各1枚,以及背文为满汉文(一个汉字局名加一个满文局名)陕、浙、临、桂、江、东、云、河、苏、宁、漳、原、昌、同、广、福、蓟、宣、台、南的钱币共计20枚,总计22枚。下面咱们就来详细了解下康熙通宝小全套的钱币:

1.康熙通宝宝泉局

1.康熙通宝宝泉局该局钱币由清朝的户部铸造,铸造时间为1662-1722年,共计61年。该钱币的铸造量较大,与宝源局铸造量相比,其铸造量远大于宝源局。

2.康熙通宝宝源局

2.康熙通宝宝源局该局钱币由清朝的工部铸造,铸造时间为1662-1722年,共计61年。该钱币的铸造量较大,但具体数量未有确切统计。宝源局是宝泉局的辅助铸钱机构,所以其铸造量虽然较大,但相对于宝泉局仍然较少。

3.康熙通宝满汉陕

3.康熙通宝满汉陕由于清朝物流并不发达,且铜的质量较重,若由中央局铸造完成再运输至各地方,势必造成运输困难、成本高的问题。为解决此问题,清廷就在各地设置了铸造局,属地铸造钱币,这样就可以大大缩短运输距离,降低物流成本。“满汉陕”就是由陕西省铸造局所铸造的钱币。铸造局具体位置在西安府城内,但遗址已不可考,大致位于今西安市区范围内。

4.康熙通宝满汉浙

4.康熙通宝满汉浙由浙江铸造局铸造,浙江省铸造局(即清代浙江铸钱机构“宝浙局”)位于当时的浙江省城杭州府,即今天的浙江省杭州市,但因城市变迁,原址已无明确遗迹可考。

5.康熙通宝满汉临

5.康熙通宝满汉临“满汉临”指的是康熙通宝背面左侧满文、右侧汉文“临”字版的铜钱。根据清代铸局记载,“临”字通常对应山东省临清局(简称“临局”)。临清局是康熙时期的地方铸钱局之一,负责山东省部分地区的钱币铸造。临清局在康熙年间并非长期开铸。其具体铸造时间集中在康熙早期(约1662-1680年间),后期因整顿地方铸局或铜源问题可能逐渐停铸。

6.康熙通宝满汉桂

6.康熙通宝满汉桂“满汉桂”指康熙通宝背面左侧满文、右侧汉文“桂”字版的铜钱。根据清代铸局体系,“桂”对应广西省桂林局(简称“桂局”)。桂林局是康熙时期专为广西地区设立的地方铸钱局,负责供应西南边疆的货币需求。约在康熙七年(1668年)首次开铸,康熙九年(1670年)因铜源短缺短暂停铸,后于康熙二十五年(1686年)前后复铸,持续至康熙晚期(约1720年前)。

7.康熙通宝满汉江

7.康熙通宝满汉江满汉江指康熙通宝背面左侧满文、右侧汉文“江”字版的铜钱,对应清代江苏省江宁局(今南京)。江宁局是清代江南地区的重要铸钱机构,负责供应两江(江苏、安徽、江西)地区的货币需求。江宁局在康熙六年(1667年)首次开铸,康熙九年因整顿地方铸局政策一度停铸,后于康熙二十三年(1684年)后短暂复铸,但规模较小,至康熙晚期逐渐停办。整体上,“江”字版以康熙早中期铸品为主,后期铸造量极低。

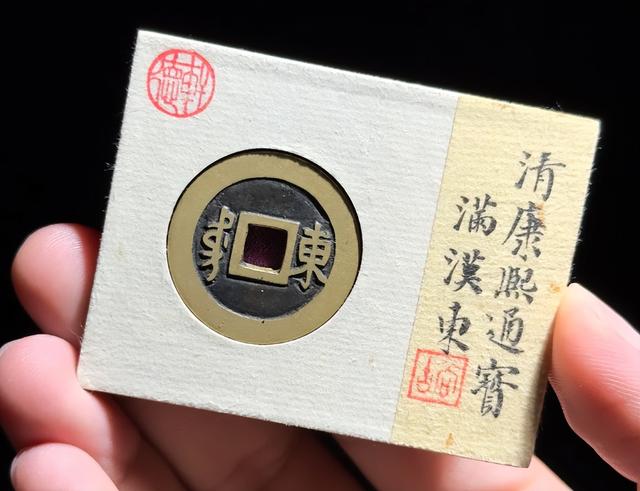

8.康熙通宝满汉东

8.康熙通宝满汉东“满汉东”指康熙通宝背面左侧满文、右侧汉文“东”字版的铜钱,对应清代山东省济南局(简称“东局”)。济南局是康熙时期山东省的主要铸钱机构,负责供应山东及周边地区的货币需求。清代山东铸局曾有“东局”和“临局”(临清局)之分,“东”字专指济南局。钱币于康熙二十三年(1684年)开铸,与清廷整顿地方铸局、恢复经济政策同步;康熙四十年(1701年)后逐渐停铸,整体铸造期约17年,属于地方局中存续时间较短的机构。

9.康熙通宝满汉云

9.康熙通宝满汉云“满汉云”指康熙通宝背面左侧满文、右侧汉文“云”字版的铜钱,对应清代云南省局(具体为云南府局或大理局)。康熙二十一年(1682年)平定三藩之乱后,清廷加强对西南边疆的控制,云南因铜矿资源丰富,逐步恢复铸钱;现存“云”字版多为康熙四十年(1701年)至康熙六十一年(1722年)间铸造,属康熙地方局中较晚开铸的品种;雍正元年(1723年)后,云南铸局转为铸造雍正通宝,康熙“云”字版停铸。

10.康熙通宝满汉河

10.康熙通宝满汉河铸造局:河南省开封局(河南局)

铸造时间:康熙六年(1667年)至康熙二十三年(1684年),后因铜源不足停铸。

铸造量:约50万枚,存世较少,流通集中于中原地区。

11.康熙通宝满汉苏

11.康熙通宝满汉苏铸造局:江苏省苏州局

铸造时间:康熙二十三年(1684年)复开,持续至康熙末年(1722年)。

铸造量:约200万枚,因江南经济发达,铸造量较大,但存世品多磨损。

12.康熙通宝满汉宁

12.康熙通宝满汉宁铸造局:宁夏局(今宁夏银川)

铸造时间:康熙二十四年(1685年)至康熙四十年(1701年),后因西北战事停铸。

铸造量:约20万枚,存世罕见,多出土于西北地区。

13.康熙通宝满汉漳

13.康熙通宝满汉漳铸造局:福建省漳州局

铸造时间:康熙早期(1662-1675年),后因海禁政策及铜料短缺停铸。

铸造量:不足10万枚,存世极稀,多见于闽南民间窖藏。

14.康熙通宝满汉原

14.康熙通宝满汉原铸造局:山西省太原局(原局)

铸造时间:康熙六年(1667年)至康熙五十年(1711年),为北方长期铸局。

铸造量:约300万枚,存世量中等,版别复杂。

15.康熙通宝满汉昌

15.康熙通宝满汉昌铸造局:江西省南昌局

铸造时间:康熙二十三年(1684年)至康熙五十五年(1716年)。

铸造量:约80万枚,流通范围以江西为主,存世品相普遍较差。

16.康熙通宝满汉同

16.康熙通宝满汉同铸造局:山西省大同局

铸造时间:康熙早期(1662-1680年),后因并入太原局停铸。

铸造量:约100万枚,存世量较大,但精品稀少。

17.康熙通宝满汉广

17.康熙通宝满汉广铸造局:广东省广州局

铸造时间:康熙七年(1668年)至康熙二十二年(1683年),后因海禁暂缓。

铸造量:约60万枚,部分随外贸流入东南亚,存世较少。

18.康熙通宝满汉福

18.康熙通宝满汉福铸造局:福建省福州局

铸造时间:康熙二十三年(1684年)复开,持续至康熙末年。

铸造量:约150万枚,因福建商贸活跃,存世量中等。

19.康熙通宝满汉蓟

19.康熙通宝满汉蓟铸造局:直隶蓟州局(今天津蓟州区)

铸造时间:康熙六年(1667年)至康熙九年(1670年),短暂铸造。

铸造量:据专家预测不足5万枚,但实际无从考证,存世较少,多见于京畿地区。

20.康熙通宝满汉宣

20.康熙通宝满汉宣铸造局:直隶宣府局(今河北宣化)

铸造时间:康熙早期(1662-1675年),后因军事重心转移停铸。

铸造量:约15万枚,存世稀少,多出土于长城沿线。

21.康熙通宝满汉台

21.康熙通宝满汉台铸造局:福建省台湾局(争议,或为福州局代铸)

铸造时间:康熙二十三年(1684年)收复台湾后短暂试铸,具体年份不详。

铸造量:推测不足1万枚,真品存世屈指可数,伪品泛滥。

22.康熙通宝满汉南

22.康熙通宝满汉南铸造局:湖南省长沙局(南局)

铸造时间:康熙二十五年(1686年)至康熙四十年(1701年)。

铸造量:约30万枚,流通限于湖南,存世量低且品相较差。