在我们生活的城市中,电动车作为一种方便快捷的交通工具,几乎成为了日常通勤的“主力军”。随着电动车数量的不断增加,围绕电动车的管理、违规行为及其处罚的讨论也愈发频繁。曾几何时,严格的管理与高额罚款让许多车主感到无奈,甚至带来了对安全的焦虑。随着时间的推移,电动车管理政策出现了让人眼前一亮的转变。2025年5月开始,多地取消了原先的“四项处罚”,开启了柔性执法的新篇章,这一切能否真正改变现状,值得我们深入探讨。

说到刚刚取消的那四项处罚,可能很多人记忆犹新。作为电动车的车主,许多人因为未佩戴头盔、违规停车等小问题遭遇了数额不一的罚款。尽管这些处罚出发点在于保障安全,但其严苛性却往往让车主感到不适,随着时间的推移,逐渐引发了公众的不满。再加上,面对复杂的城市交通环境,电动车的管理亟待反思与改进。许多车主甚至对交警的执法过程心生恐惧,这不仅影响了他们的出行心情,也潜移默化中增加了违规行为的发生率。

当这样的背景与数据分析相结合时,问题的严重性显而易见。据统计,我国近年来因为交通违规而引发的事故数量逐年增加,其中电动车的违规行为更是占据了不小的份额。这一方面是因为电动车使用广泛,另一方面则说明传统的管理模式已经在根本上无法适应当今社会的需求。因此,改变迫在眉睫。

2025年的新政策应运而生,首先在江西抚州展开了一场温暖的“首违不罚、轻微免罚”行动。这样的执法理念颠覆了人们对传统处罚的认知。在这一政策下,对于初次未佩戴头盔的车主,交警不仅给予了免罚的宽容,还通过提供共享头盔的方式来引导车主进行自我纠正。这样的措施不仅从制度上减轻了车主的经济负担,更在情感上建立了一种理解与信任的纽带。人民日报也对这一创新的柔性执法给予了高度评价,认为这样的管理模式更加“有人情味”。

而在海南,文昌交警则通过设立交通安全教育点的方式,采取分类处置管理,进一步提高摩托车与电动车驾驶者佩戴安全头盔的比率。数据显示,通过不同层次的劝导与教育管理,海南的安全头盔佩戴率在专项治理期间提升了65%。这一成功案例不仅是对政策的验证,更为其他地方的电动车管理提供了可供借鉴的样本。

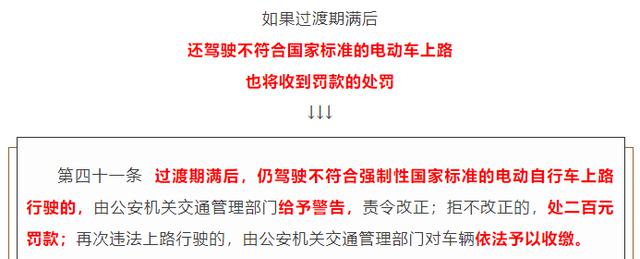

然而,取消某些违章处罚并不意味着放任自流。河北的石家庄则针对超标电动车,在过渡期结束后明确表示不再允许这些车辆上路,并采取警告惩罚的方式。交管部门设定的“三级惩罚”机制,既保护了符合国家标准的车辆,又有效减少了超标电动车带来的安全隐患。在这样的管理中,交警依旧扮演着监管者的角色,但通过温和的劝导与教育,使得处罚不再是唯一的手段。

劝导教育则是新政策的另一大亮点。以贵州的“五选一”活动为例,通过替代传统处罚的多种选项操作,让车主在未佩戴头盔后能够选择不同的补救方式。这种“自愿教育”的形式,既让车主体验到执法的温度,也使得他们更容易接受遵守交通规则的重要性。这样一来,电动车不仅仅是代步工具,更成为了一种文明出行的象征。

新政策推出后,舆论也表现出两极分化的现象。对于支持者而言,柔性执法被视作社会理念的进步,代表了对文明出行的认可和引导。而持反对态度的人则依旧担忧管理的宽松可能导致麻痹大意,进一步增大交通违章的可能性。他们认为,若监管暂时放松,可能会在不久之后看到更大规模的交通事故。因此,如何在柔性执法与严格管理之间取得平衡,成为了新的关注点。

自新政策实施以来,各地的反响不可小觑。电动车主的参与感和满足感显著提高,很多车主积极参与到交通安全教育中,为整个社会营造了良出行氛围。交通事故的发生率是否真的降低?根据多地交警部门的反馈,自新政策全面推行后,交通事故发生率整体下降了30%以上。这一数据的出现,无疑让政策的成功得到了有力的论证。

总结而言,2025年新实施的电动车管理政策,通过柔性执法和多样化的教育方式,意图在高压监管与温情管理之间寻找到新的平衡点。这一政策不仅改善了车主的出行体验,更提升了社会对交通法规的理解和认同感,展示了法律与人性相结合的新型管理理念。我们相信,随着更多地方积极探索与实践,电动车的未来将越来越安全,出行将变得愈加便利而和谐。

新的政策并不是一成不变的,还需不断根据实际情况进行调整与完善。我们期待着,未来能有更多的声音参与到这一政策的讨论之中,从而形成更加健全的法规和制度,真正实现安全与便利的统一。在这个过程中,电动车的车主、交警、社会各界的共同努力,将是推动这一政策顺利进行的关键所在。

听到这里,不禁想问你,作为一名电动车主,你会怎么评价这样的政策变化?你认为这种柔性执法会在日常出行中给你带来怎样的影响与感受?欢迎分享你的观点与故事,每个人的声音都是这场交通变革中不可或缺的一。

在我们生活的城市中,电动车作为一种方便快捷的交通工具,几乎成为了日常通勤的“主力军”。随着电动车数量的不断增加,围绕电动车的管理、违规行为及其处罚的讨论也愈发频繁。曾几何时,严格的管理与高额罚款让许多车主感到无奈,甚至带来了对安全的焦虑。随着时间的推移,电动车管理政策出现了让人眼前一亮的转变。2025年5月开始,多地取消了原先的“四项处罚”,开启了柔性执法的新篇章,这一切能否真正改变现状,值得我们深入探讨。

说到刚刚取消的那四项处罚,可能很多人记忆犹新。作为电动车的车主,许多人因为未佩戴头盔、违规停车等小问题遭遇了数额不一的罚款。尽管这些处罚出发点在于保障安全,但其严苛性却往往让车主感到不适,随着时间的推移,逐渐引发了公众的不满。再加上,面对复杂的城市交通环境,电动车的管理亟待反思与改进。许多车主甚至对交警的执法过程心生恐惧,这不仅影响了他们的出行心情,也潜移默化中增加了违规行为的发生率。

当这样的背景与数据分析相结合时,问题的严重性显而易见。据统计,我国近年来因为交通违规而引发的事故数量逐年增加,其中电动车的违规行为更是占据了不小的份额。这一方面是因为电动车使用广泛,另一方面则说明传统的管理模式已经在根本上无法适应当今社会的需求。因此,改变迫在眉睫。

2025年的新政策应运而生,首先在江西抚州展开了一场温暖的“首违不罚、轻微免罚”行动。这样的执法理念颠覆了人们对传统处罚的认知。在这一政策下,对于初次未佩戴头盔的车主,交警不仅给予了免罚的宽容,还通过提供共享头盔的方式来引导车主进行自我纠正。这样的措施不仅从制度上减轻了车主的经济负担,更在情感上建立了一种理解与信任的纽带。人民日报也对这一创新的柔性执法给予了高度评价,认为这样的管理模式更加“有人情味”。

而在海南,文昌交警则通过设立交通安全教育点的方式,采取分类处置管理,进一步提高摩托车与电动车驾驶者佩戴安全头盔的比率。数据显示,通过不同层次的劝导与教育管理,海南的安全头盔佩戴率在专项治理期间提升了65%。这一成功案例不仅是对政策的验证,更为其他地方的电动车管理提供了可供借鉴的样本。

然而,取消某些违章处罚并不意味着放任自流。河北的石家庄则针对超标电动车,在过渡期结束后明确表示不再允许这些车辆上路,并采取警告惩罚的方式。交管部门设定的“三级惩罚”机制,既保护了符合国家标准的车辆,又有效减少了超标电动车带来的安全隐患。在这样的管理中,交警依旧扮演着监管者的角色,但通过温和的劝导与教育,使得处罚不再是唯一的手段。

劝导教育则是新政策的另一大亮点。以贵州的“五选一”活动为例,通过替代传统处罚的多种选项操作,让车主在未佩戴头盔后能够选择不同的补救方式。这种“自愿教育”的形式,既让车主体验到执法的温度,也使得他们更容易接受遵守交通规则的重要性。这样一来,电动车不仅仅是代步工具,更成为了一种文明出行的象征。

新政策推出后,舆论也表现出两极分化的现象。对于支持者而言,柔性执法被视作社会理念的进步,代表了对文明出行的认可和引导。而持反对态度的人则依旧担忧管理的宽松可能导致麻痹大意,进一步增大交通违章的可能性。他们认为,若监管暂时放松,可能会在不久之后看到更大规模的交通事故。因此,如何在柔性执法与严格管理之间取得平衡,成为了新的关注点。

自新政策实施以来,各地的反响不可小觑。电动车主的参与感和满足感显著提高,很多车主积极参与到交通安全教育中,为整个社会营造了良出行氛围。交通事故的发生率是否真的降低?根据多地交警部门的反馈,自新政策全面推行后,交通事故发生率整体下降了30%以上。这一数据的出现,无疑让政策的成功得到了有力的论证。

总结而言,2025年新实施的电动车管理政策,通过柔性执法和多样化的教育方式,意图在高压监管与温情管理之间寻找到新的平衡点。这一政策不仅改善了车主的出行体验,更提升了社会对交通法规的理解和认同感,展示了法律与人性相结合的新型管理理念。我们相信,随着更多地方积极探索与实践,电动车的未来将越来越安全,出行将变得愈加便利而和谐。

新的政策并不是一成不变的,还需不断根据实际情况进行调整与完善。我们期待着,未来能有更多的声音参与到这一政策的讨论之中,从而形成更加健全的法规和制度,真正实现安全与便利的统一。在这个过程中,电动车的车主、交警、社会各界的共同努力,将是推动这一政策顺利进行的关键所在。

听到这里,不禁想问你,作为一名电动车主,你会怎么评价这样的政策变化?你认为这种柔性执法会在日常出行中给你带来怎样的影响与感受?欢迎分享你的观点与故事,每个人的声音都是这场交通变革中不可或缺的一。