文|先锋谷影视娱评

编辑|先锋谷影视娱评

2025年,中国影视行业正在经历一场前所未有的“冰与火之歌”。

一边是张艺谋等影坛巨匠高呼“观众回归影院”,另一边是短剧App霸榜应用商店,单日充值破亿的狂飙神话。

导演贾樟柯的最新表态更是火上浇油:看完短剧,我更想拍电影了。

这句看似矛盾的话,实则揭开了影视行业新旧势力激烈碰撞的冰山一角。

短剧的野蛮生长

如今的影视市场,短剧已然杀出重围,成为了最受欢迎的剧作形式。

2024年,中国的微短剧市场规模就突破了500亿大关,而当年的电影票房是425亿。

有预测说,到了2025年短剧市场将达到680亿元。

短剧之所以能呈现出如此夸张的爆炸式增长,正是因为它的两大特点。

一个是观看时间的碎片化,一个是观众情绪能够即时满足。

想要到影院看一场电影,需要提前买票,需要安排出行时间,就连观影中上个厕所都要找机会。

但短剧不同,它已经将消费场景彻底嵌入手机屏幕中了。

不管是在通勤,还是在吃饭,甚至上厕所的间隙,都能掏出手机看上几集。

的确,手机上也能看电影,再加上电影播放器的记忆功能,也能做到随时随地掏出手机看一会儿。

但电影的剧情相对复杂,有时候一个长镜头就是大几十秒,这段时间都够短剧进行一波反转了,三五分钟时间根本不够弄明白究竟发生了什么。

短剧每一集的时间只有几分钟,剧情简单直接,没有太多弯弯绕绕,直击爽点。

诸如“逆袭”“霸总”“反转”等套路,能够在几分钟甚至几十秒内就将观众拉入剧情中。

而且前一刻抛出的问题,几分钟之内必有解答,根本不需要等很久。

这种即时满足的感觉,也是电影没有办法做到的。

另外短剧的选择成本也比电影要低很多,往往几集之后,观众就能知道大概剧情,从而判断喜不喜欢。

而且一些比较晦涩的电影,不看半个小时都不知道发生了什么,可半个小时以后发现不喜欢,再换另一部就有点晚了。

电影这种适合细品的影视形式,天生就不适合用碎片化时间观看。

当观众习惯了用“一碗泡面的时间”刷一会儿短剧,愿意为40元电影票和2小时沉浸体验买单的人自然就会减少。

表面上看,短剧挤垮了长篇大论的电视剧,现在又要挤垮电影了。

短剧的“快”和电影的“慢”

面对短剧的冲击,贾樟柯的选择颇具象征意义。

在北京国际电影节上,他直言“看完短剧,我觉得更应该拍电影了”。

这句话的背后,其实是两种艺术形式的对立:短剧追求效率至上,电影坚守美学纵深。

就像他的电影《山河故人》一样,用三种画幅切割出的时代,是一种对影像中“时间重量”的探索。

而《江湖儿女》更是集结了20年拍摄素材,才构建出的一部“数据库电影”。

那种独属于电影的细腻情感,与短剧的“竖屏快餐”形成了鲜明对比。

他也尝试过用竖屏拍摄电影,但最终还是放弃了,毕竟“电影画幅本身就能叙事”。

少了宽画幅背景的衬托,电影总是会缺少一种艺术美感。

贾樟柯觉得,短剧的“快”消解了影像的沉思性。

观众已经习惯了三分钟一个反转的刺激,谁还会在意《三峡好人》中长达三分钟的底层众生相长镜头?

他并非是守旧,而是有着一种电影人特有的对于艺术的追求。

短剧过于快速的情感转换,让其中的感情显得过于“廉价”。

感情是需要时间沉淀的,需要真正“慢”下来才能够感受得到。

短剧就像是一瓶可乐,一口喝下去混着气泡的糖水会让人产生一种很爽的感觉,可喝多了总还是会觉得腻。

而电影就像是一杯茶,做起来麻烦,喝起来也麻烦,可细细品味才能知道,茶里的苦涩过后是久久的回甘。

电影行业的自救

面对观众的流失,电影行业其实早就展开了“自救”。

最直接也是最有效的方法,其实就是价格战。

一张60元的电影票只卖40甚至30的时候,就算是不喜欢的电影题材,人们也会抱着“占便宜”的心态去试试看。

但这终究不是长久之计。

一来不管是拍摄周期,还是后期制作,甚至于演员片酬,电影的成本都要比短剧高上不少,用这种降价促销的手段,本身就是伤敌一千自损八百。

二来如果大家都用这种“割肉续命”的方法来提高票房,那除了最核心的观众,恐怕大多数人都会等到以后降价再来观影。

甚至于说等着等着就忘了,这样就连原本的收入都会损失掉。

当然降价销售只是最低级的手段,更高明的手段就是提高观影体验。

电影院有着自己的优势,不管是3D视觉效果也好,还是IMAX巨幕也罢,这些都是大多数人在家里没有办法体验到的内容。

同一个内容,用手机看和用巨幕看的体验是天差地别的。

所以优化影院的观影体验,甚至引入演唱会直播和体育比赛转播,都是不错的改变。

甚至还有部分影院尝试将爆米花配方升级为米其林级别,或者将观影座椅换成按摩沙发。

这些举措其实都是在强调影院观影和家庭观影的区别,试图将观影从“内容消费”转变为“生活方式”。

但能否对抗短剧的便携性,目前仍然是一个未知数。

电影真正的突破口,或许在于内容分化。

当短剧垄断“爽感市场”的时候,电影必须要强调其不可替代性。

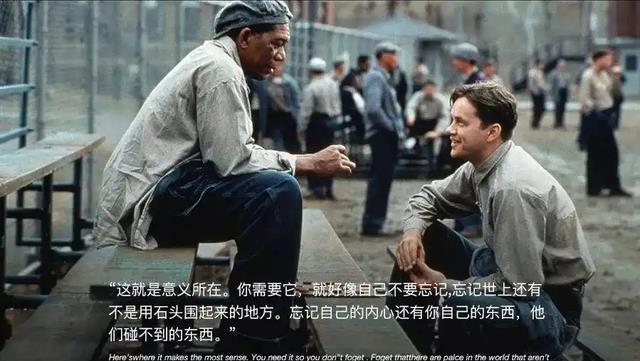

要么如《哪吒》一般极致打磨视听美学,要么就像《肖申克的救赎》那般深耕故事内容。

短剧和电影远没有到去一存一的地步,完全能够和平共处。

不是所有人都喜欢喝可乐,总会有一批人爱喝茶的。

那电影要做的,就是别去管喜欢可乐的那批人,专注于提升茶的味道就好。

结语

短剧和电影的斗争,本质上是两种艺术形式的较量。

前者将人拖入“即时满足”的漩涡,后者试图守护“延时共鸣”的价值。

然而电影并不会消亡,正如短剧再火爆,也无法复制《山河故人》中那片穿越26年的雪。

毕竟人们既需要“电子榨菜”,也渴望“精神盛宴”。

部分参考资料:

导演贾樟柯:看完短剧更想拍电影了——中国青年网

短剧爆了,电影危了?——新周刊

探访成都规模最大的综合影视拍摄基地:短剧扎堆 开业5天“霸总”戏最多——封面新闻