中国在20世纪中后期,成功研发了地对地导弹和人造卫星。这一成就标志着中国在航天和国防技术领域取得了重大突破。通过自主研发,中国不仅提升了自身的科技实力,还在国际舞台上增强了战略影响力。地对地导弹的研制,增强了中国的国防能力,而人造卫星的成功发射,则展示了中国在航天技术方面的进步。这些成果的取得,为中国后续的航天事业和国防现代化建设奠定了坚实的基础。

1960年11月5日,我国自主研发的短程地对地导弹首次进行靶场测试。导弹飞行了554公里后,精确命中目标区域。这次发射标志着我国在地对地导弹技术上取得了关键突破。同年12月,国产短程导弹又进行了两次连续发射,均获得成功。这些试验不仅验证了仿制苏联短程导弹的成果,也为后续自主设计工作奠定了重要基础。

1960年11月5日,中国自主研发的首枚近程导弹“东风一号”在西北沙漠的试验场成功发射。这一壮举标志着中国正式迈入了拥有导弹技术的新时代。图中展示的正是当时矗立在发射场的“东风一号”导弹。

尽管面临苏联撤援和经济困境,中国仍将液体燃料中近程地对地导弹列为重点研发项目。国防部第五研究院及时调整研究方向,专注于这一导弹的研制。该导弹基于P-2型号进行改进,全长20.9米,最大直径1.65米,起飞重量29.8吨,射程较前代增加近一倍。如国防工委和一机部向参与研制的工厂和研究所发出加强研发工作的指令。冶金部、化工部和建工部也制定了具体措施,确保任务顺利进行。中国科学院也积极参与协作。1962年3月,中国首枚自主设计的导弹完成制造并运往酒泉发射场。然而,3月21日的首次试射以失败告终。经过改进,1964年6月29日,改进型中近程地对地导弹在西北综合导弹试验基地成功试射。此后,多次试验均告成功,标志着该导弹研制任务圆满完成。1965年2月,中央专委决定进一步改进导弹以增加射程。五院科技人员经过半年努力,成功将射程提升20%,并改进了制导系统。从1965年11月起,改进型导弹在西北基地连续试射成功,并于1966年9月完成定型试验。同年10月27日,中国使用改进型导弹成功发射了带有真实核弹头的试验,标志着中近程地对地导弹与原子弹共同构成了具有实战能力的战略武器。通过这一系列的研发、设计、试制、生产和试验,中国不仅锻炼了技术队伍,培养了一批技术骨干,还初步掌握了独立设计的基本规律。同时,中国还积累了导弹研制组织和管理的经验,基本形成了设计师系统和行政指挥系统,为后续中程地对地导弹的研制奠定了重要基础。

1964年,周恩来前往发射基地进行实地考察。

1965年3月,中央专委会正式批准了液体中程地地导弹的研发任务。其实,在这项任务正式下达之前,国防部五院已经组织了一分院、二分院等单位,提前开始了中程地地导弹的方案论证和关键技术的前期研究,并且取得了一系列重要进展。由于前期准备工作充分,设计中采用的新技术、新材料和新工艺都基于现实条件,所有材料都实现了国产化。相比中近程导弹,这款导弹在技术性能上实现了质的飞跃。从1965年3月完成方案设计后,项目迅速进入初步设计、技术设计、试制生产以及地面综合试验等阶段,最终在1966年12月进行了首次飞行试验,整个过程仅用了一年零九个月。然而,首次飞行试验中出现了发动机推力下降的问题。1967年1月的第二次飞行试验中,问题依然存在。经过液体火箭发动机研究所的改进设计,提高了发动机的可靠性,同年5月的第三次飞行试验取得了圆满成功。随后的多次飞行试验也都顺利完成。针对试验中发现的问题,对设计进行了进一步优化,使中程地地导弹成为一款性能卓越、可靠性高的作战武器系统。这款导弹的成功研制,标志着我国火箭技术迈上了一个新台阶,同时也为中远程、远程导弹(火箭)的研发奠定了技术基础,积累了宝贵经验。

1964年夏天,中央专委和总参谋部一致决定,要加速研发中远程地对地导弹。国防部五院一分院对此进行了技术论证,提出了一个两级火箭的设计方案:第一级基于现有的中程导弹稍作调整,第二级则是全新设计。1965年5月,这一方案得到了中央专委的批准。与此同时,我国首颗人造卫星的研制工作也正式启动。1969年9月,第一颗正样星完成了所有环境模拟测试。同年11月,中远程地对地导弹(即长征一号运载火箭)进行了首次飞行试验,但由于指令系统故障,第二级未能成功点火,导致火箭在空中自毁。调查发现,这次失败是由于设备质量问题所致。经过改进后,1970年1月再次进行的飞行试验取得了成功,这不仅标志着两级火箭的级间连接和分离技术、火箭发动机的高空模拟试验和高空点火技术、以及火箭的稳定控制和制导技术都有了新的进步,也推动了我国火箭技术进入一个新阶段。这一成就为后续研制多级火箭和发射首颗人造地球卫星奠定了基础。1970年4月20日,“长征一号”成功将“东方红一号”卫星送入太空。同年8月,中央专委批准了增加中远程导弹射程的计划。然而,受“文化大革命”影响,这一项目几乎停滞,直到1975年经过调整和整顿才有所恢复。从1976年5月开始,采用增程技术的中远程导弹进行了多次飞行试验,最终达到了预期的战术技术性能要求。

中国首颗人造卫星“东方红一号”的顺利升空,标志着我国航天事业迈出了历史性的一步。这一重大突破让中国成功跻身全球航天强国之列,成为继苏、美、法、日之后第五个具备独立研制和发射卫星能力的国家。这一里程碑事件为中国后续在航天领域的全面发展奠定了重要基础,开启了我国探索太空的新篇章。

1965年3月,中央专委会拍板启动洲际导弹项目,明确了核心性能要求。同年8月,屠守锷副院长带领一院团队展开方案论证。通过采用高性能火箭发动机、高强度铝铜合金箱体和精密电液伺服系统等技术,我国自主研发的远程火箭在制导精度和运载能力上取得重大突破。然而,正当研发进入关键阶段时,"文化大革命"的冲击使项目几乎停滞。1970年春天,在国防科委和七机部的统筹下,联合北京市及多家科研机构展开技术攻关,成功解决了一系列技术难题,推进了研发进程。1971年9月10日,在酒泉发射场进行的首次科研性飞行试验基本验证了导弹设计方案和各系统的可靠性。随后,一院设计部针对试验中发现的问题,对原方案进行了十项重大改进。1977年,我国决定在1980年进行太平洋海域的远程火箭发射。经过1978年后一年多的多次成功飞行试验,为最终发射奠定了坚实基础。1980年5月18日,我国洲际导弹从西北试验基地发射,准确命中南太平洋预定区域。这次成功标志着我国火箭技术实现新突破,地地战略导弹能力迈上新台阶。这是继原子弹、氢弹、导弹核武器试验和人造卫星发射成功后,我国在尖端科技领域的又一重大成就,彰显了液体火箭技术的新高度。

二、自主开发核武技术

中国共产党中央决定依靠自身力量研发原子弹和导弹,这一决策极大地鼓舞了参与研发的科研人员。在国务院、中央军委以及中央专委的指导和各的紧密合作下,科研团队克服重重困难,积极攻克技术难题,迅速掌握了原子弹的核心技术。随后,他们成功完成了原子弹和氢弹的试验,标志着中国在战略核武器领域实现了从零到一的重大跨越。

原子弹的研发过程是人类历史上一个重要的科技突破。这一项目最初源于二战期间,当时多个国家为了在军事上取得优势,纷纷投入大量资源进行核武器的研究。美国在这一领域走在了前列,通过曼哈顿计划,成功研制出了世界上第一颗原子弹。这一计划的实施不仅推动了核物理学的发展,也深刻影响了战后的国际关系。原子弹的诞生标志着人类进入了核时代,同时也引发了对核武器使用和控制的广泛讨论。

1960年春天,二机部核武器研究所的科技团队启动了原子弹的理论研究。为了集中资源攻克技术难题,二机部向中央申请,从中科院及全国各地调集了105名中高级科研和工程技术人员,包括郭永怀、程开甲、陈能宽和龙文光等。此外,原子能所的王淦昌、彭桓武等资深研究员也被调至北京核武器研究所。这些科学家与早期参与核武器研发的朱光亚、邓稼先等人共同构成了中国核武器研发的核心团队。科研单位,特别是原子能所,被要求将工作重点转向支持核武器研发和核工业建设。

1961年5月,二机部向中共中央汇报了核工业发展和原子弹研制的现状及面临的挑战,并提出了1964年进行原子弹试验的初步计划。同年7月,聂荣臻在北戴河主持国防工委会议,召集国防科委、五院、二机部等部门的负责人,共同探讨国防尖端技术的现状和未来发展方向。与会者一致认为,经过多年努力,国防尖端技术已具备一定基础,取得了显著进展。只要各方通力合作,持续攻关,配合适当的政策和措施,完全有可能在三年或稍长时间内实现“两弹”技术的突破。会后,聂荣臻将这一设想上报中共中央。中共中央随即发布了《关于加强原子能工业建设若干问题的决定》,强调为自力更生突破原子能技术,必须集中资源,强化各方对核工业建设的支持。为此,中央决定采取多项措施:从全国调派高级科研人员、技术骨干和行政领导参与核工业建设;教育部指定重点院校的相关科系,专门培养核工业所需的专业人才;相关工业部门提供技工学校、中等技术学校和竖井队等资源。此外,中央还加强核工业所需设备、仪表的研发和生产,拨给二机部几家基础较好的机械和仪表工厂,并要求其他工厂优先满足核工业的需求。同时,二机部负责筹划扩建和新建必要的专业工厂。这一系列决策有效推动了各方对核工业建设的支持力度。

1961年10月,聂荣臻委派张爱萍和刘西尧带领调查组深入核工业基地和原子弹研发前线,实地了解项目进展和面临的挑战。经过详细调研,他们在11月14日向中共中央和中央军委提交了报告,指出核工业建设和原子弹研发已取得显著进展。报告强调,只要国家加强统筹协调,集中全国的资源进行技术突破,并确保所需设备、仪器和原材料的研发与生产,1964年实现原子弹爆炸的目标是可行的。毛泽东等中央领导对此表示赞同。1962年10月,聂荣臻和罗瑞卿在听取刘杰关于二机部计划的汇报时,提出应明确第一颗原子弹爆炸试验的具体时间,以调动各方积极性,加速研发进程。他们建议最好在1964年进行试验,以此庆祝中华人民共和国成立十五周年,并要求二机部据此制定详细实施计划并解决相关问题。

1962年10月30日,罗瑞卿向中共中央提交了一份报告,提议组建一个由十五人组成的特别委员会,以协调原子弹的研发工作。毛泽东在11月3日对此表示赞同,并指示立即执行。随后,在12月14日,中共中央正式成立了这个特别委员会,成员包括周恩来(担任主任)、贺龙、李富春、李先念、薄一波、陆定一、聂荣臻、罗瑞卿、赵尔陆、张爱萍、王鹤寿、刘杰、孙志远、段君毅和高扬。该委员会的办公室设在国防工业办公室,罗瑞卿兼任办公室主任,赵尔陆、张爱萍、刘杰和郑汉涛则担任副主任。这一特别委员会的成立,标志着中国核工业和核武器研发进入了一个新的发展阶段,相关工作进度显著加快。

1962年12月初,中央专委会议正式通过了二机部提交的1963至1964年原子弹研发方案,即"两年计划"。会议逐一讨论并解决了二机部提出的干部调配、设备调拨及材料试制等问题。为确保核武器研发和核工业建设顺利进行,中共中央要求国务院相关部委及各省指定一名副部长或省委副书记专门负责此项工作。在中共中央组织部的统一安排下,国务院各部委、解放军系统以及相关高校均在12月底前完成了向二机部输送各类专业人才的工作。随后,周恩来和聂荣臻委派张爱萍、刘西尧分别前往中共中央东北局和华东局,重点落实核心设备研制及原材料生产等具体任务。

在中央专委的统一部署下,全国上下齐心协力推进“两年规划”的实施。来自26个中央部门和20个省、市、自治区的900多家工厂、科研机构及高校积极参与这一重大工程。各单位均调派了顶尖技术团队,严格按照时间节点和标准,成功研制出二机部和核试验基地所需的各类专用仪器、设备和原材料,共计10多万台(种)。与此同时,二机部下属的3座铀矿山和5个原子能工厂已陆续投入生产或试生产,关键技术如聚合爆轰试验也取得了突破性进展。在地质勘探、铀矿开采及铀转化生产方面,任务均提前完成,确保了六氟化铀产品的及时供应。1964年初,铀浓缩厂成功产出高浓铀。经过科研人员和工人的反复试验,核部件加工中的技术难题得以解决,同年4月成功浇铸出铀—235和铀—238毛坯,并加工出首套原子弹核部件。“两年规划”的各项任务均按计划稳步推进,取得了显著成效。

1964年10月16日,中国成功引爆了首枚原子弹。这一重大事件标志着我国在核武器领域取得了突破性进展,为国家安全和科技发展奠定了坚实基础。

1964年1月,中央专委向中共中央提交报告,预测原子弹爆炸试验可能在同年10月进行。年初,国防科委全面规划了首次核试验的准备工作,并向中央专委汇报。4月,中央专委同意采用塔爆方式进行首次核试验,并要求所有准备工作在9月10日前完成。随后,首次核试验委员会成立,张爱萍担任主任。6月,原子弹试验进入关键准备阶段。经过三个月的努力,所有准备工作按时完成。9月16日,张爱萍和刘西尧向中央专委汇报了试验准备情况和正式安排。10月14日晚,周恩来批准了试验委员会提出的爆炸日期。1964年10月16日15时,中国成功引爆了第一颗自行研制的原子弹。

此时,铀-235生产设施已全面投入运行;氘化锂-6生产线作为热核材料的重要组成部分,即将完工并投入使用;钚生产线的反应堆工程已重新启动,并取得显著进展;后处理新工艺的成功试验,有效缩短了后处理厂的建设时间。在核武器研发领域,无论是技术储备、物质资源还是后勤支持,均已具备扎实基础。这些进展显示,加速氢弹的研制在客观条件上已具备可行性。

1965年2月3日,二机部向中央专委提交了一份关于加快核武器发展的报告。报告强调,需要加快原子弹的实战化进程,使其能够装备部队并具备作战能力,同时要迅速攻克氢弹技术,推动战略核武器向更高层次发展。周恩来在专委会上主持审议了这份报告,基本认可了二机部的规划,并明确要求:在1965年到1967年间完成原子弹的实战化部署,并争取在1968年实现氢弹的试验。

1967年6月17日,中国成功进行了氢弹空中爆炸试验。这次试验标志着中国在核武器研发领域取得了重大突破,展示了其在高科技军事技术方面的实力。氢弹的爆炸不仅证明了中国的核能力,也增强了其在国际上的战略地位。这一成就对于中国在冷战时期的国防安全具有重要意义,同时也对全球核武器格局产生了深远影响。通过这次试验,中国向世界展示了其自主研制核武器的能力,进一步巩固了其作为核大国的地位。

在氢弹研发过程中,科研团队通过理论研究和实验验证,创新性地提出了氢弹设计的新方案。二机部基于这些理论突破,向中央专委提交了为期两年的氢弹研制规划。1965年末,中央专委对氢弹的研制和试验工作进行了全面安排,确定了以开发轻便、紧凑、高威力且聚变效率高的氢弹为重点目标。计划在完成含热核材料的原子弹试验后,于1966年底进行新原理的热试验,并力争在1967年底或1968年上半年完成氢弹的全面试验。此外,中央专委还指示国防科委制定1966年和1967年的核试验计划,并要求二机部采取具体措施确保两年计划的顺利实施。

1966年5月9日,中国成功进行了含热核材料的原子弹试验,为氢弹理论研究提供了关键数据。随后,氢弹原理试验的准备工作按计划完成。同年12月28日,氢弹原理试验顺利实施并取得圆满成功。从原子弹爆炸到氢弹技术突破,中国仅用了两年零两个月。在氢弹原理试验成功后,中央专委决定全力推进全当量氢弹试验。1966年底,聂荣臻在核试验基地召集负责人,研究部署全当量氢弹试验的准备工作,确定使用轰6型飞机进行投掷试验,并要求在1967年10月1日前完成所有准备工作。1967年6月17日,中国首次全当量氢弹空爆试验成功,爆炸威力达到330万吨梯恩梯当量。

中国成功研发氢弹标志着其在核武器领域实现了重大突破,这一成就不仅提升了自身的战略威慑能力,也有效削弱了超级大国在核技术上的独占地位。这一进展是中国核武发展历程中的关键里程碑,显著增强了国家在国际核战略格局中的影响力。

中国成功研发出鱼雷核潜艇。

中国在上世纪50年代末启动了核潜艇的研发工作。1958年,随着首座实验性原子反应堆的启用和首批“转让制造”潜艇的完工,核潜艇项目正式被列入国家计划。当时的主要目标是开发能够发射导弹的核潜艇。这一项目涉及多个高科技领域,技术复杂,代表了当时科技的最高水平。1958年6月,中共中央批准了这一导弹核潜艇的研发计划。经过三年的努力,在潜艇的整体设计和核动力装置的研究方面取得了一些初步成果。然而,由于国家经济困难和科研资源的限制,中央专委在1963年3月决定暂停该项目,但仍保留一部分核心科技人员继续进行技术研究。1963年5月,七院核动力研究所成立后,开始系统地推进潜艇核动力装置的预研工作。到了1964年11月,确定了压水型动力反应堆的结构设计、功率输出以及核动力装置的主要方案和参数,为后续核潜艇的型号研发奠定了坚实的技术基础。

关于核潜艇的发展,曾经引发了不少争议。有人对我国的经济实力和技术水平能否支撑这一项目表示怀疑;也有人从战略角度出发,对核潜艇在未来战争中的价值持不同意见。然而,毛泽东明确提出,国防尖端科技必须“拥有、加速、超越”。这一指示为核潜艇项目铺平了道路,使其得以重启。1965年3月20日,周恩来在中央专委第11次会议上作出决定,将核潜艇重新纳入国家计划,全面启动研发工作。他要求二机部在1970年前完成陆上模式反应堆的建设,作为潜艇核动力装置的试验平台。通过陆上试验验证后,再将核动力装置安装到潜艇上。

◆照片展示的是我国首座核潜艇陆上模拟反应堆的实验设施建筑。

核潜艇技术难度大,为了降低研发难度并加快进度,六机部在副部长刘华清的牵头下,以党组名义向中央专委会提交了一份核潜艇研制报告。报告建议分两阶段进行:第一阶段先研发鱼雷核潜艇,重点攻克核动力在潜艇上的应用以及反潜鱼雷等关键技术;第二阶段再研发导弹核潜艇,解决潜射导弹及其发射系统等核心问题。同年8月,中央专委批准了该报告,并明确要求首艘鱼雷核潜艇力争在1972年下水试航,确保达到主要战术技术指标,以便尽快交付海军投入实战使用。

1966年,中国正式启动了核潜艇项目的关键技术和设备的研发工作。这一项目涉及的技术难度极高,需要多方协作。全国共有超过2000家工厂、研究所、院校参与其中,覆盖了24个省市自治区和21个部委,协作范围之广,在中国造船和军事工业领域前所未有。项目启动后,主要由六机部牵头,联合二机部共同推进,海军和一、四机部也参与其中。为了协调各方工作,专门成立了核潜艇工程联合办公室,隶属于六机部,由刘华清负责管理。1967年3月,中央军委决定将工程交由国防科委领导,同时由国防工办统筹全局,刘华清则继续以国防科委副主任的身份负责具体工作。

1967年,国防科委根据中央军委对反潜鱼雷核潜艇提出的战术和技术要求,审查并确定了该工程的总体设计方案。为确保这一庞大工程所需的设备和材料能够及时到位,中央专委指示各将核潜艇所需的专用设备、仪器及相关协作问题列为国家重点项目,并按照为原子弹研制制定的《有关原子能设备、仪器研制问题的若干规定》执行。同年5月,中央专委进一步强调,核潜艇研制中急需的设备和材料应由国家计委、物资部及其他相关部委迅速协调解决。同年夏天,刘华清主持了一场大型协调会议,数百名工厂、研究所负责人和技术专家参与其中。随后,国家计委和国防工办组织落实了配套设备和新材料的研制任务,将负责一次配套任务的1600多家工厂和研究所纳入协作网络,为鱼雷核潜艇的研制提供了有力支持。在中央专委的领导和核潜艇工程领导小组的具体协调与指挥下,通过全国范围内的紧密协作,核潜艇研制过程中的技术难题逐一得到解决,确保了工程的顺利推进。

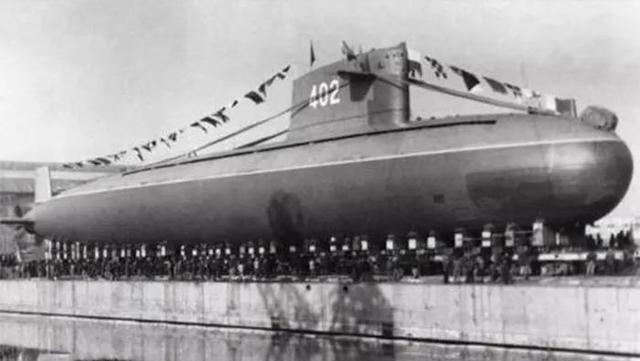

中国的首艘核动力潜艇名为“长征一号”。这艘潜艇标志着中国在核技术应用和海军装备领域的重大突破,体现了国家在军事科技上的自主创新能力。它的研发和服役不仅增强了中国的海上防御能力,也为后续核潜艇的发展奠定了基础。

1970年12月,中国首艘核潜艇成功下水。次年4月,这艘核潜艇在码头展开系泊试验。到了8月23日,它首次依靠核动力驶向试验海域,开始航行测试。1974年1月,进行了检验性试航。4月,核潜艇顺利完成系泊和航行试验。测试结果显示,这艘鱼雷核潜艇在水下速度快、续航能力强、隐蔽性出色,设计和建造均达到预期目标,具备交付海军使用的条件。同年8月1日,中共中央军委正式将其命名为“长征1”号,并编入海军序列。这一事件标志着中国海军迈入核海军时代,同时也表明中国舰艇技术迈上了一个新台阶。