网上经常能听到苏联重工业很厉害的说法,俄罗斯呢,接了苏联的班,大家也一直觉得它重工业很强。

但这只是自己的一厢情愿罢了。说实话,得面对个挺残酷的事实,俄乌战争里俄军的表现,把苏联重工业强大的神话给打破了。

咱们来从历史的角度捋一捋这事儿。

沙皇俄国那会儿,就是个农业国家,资本主义发展得不行,工业特别是重工业差得很。咱们初中时候学的历史课本啊,都说沙俄国力不行,说它是“帝国主义里最弱的”、“落后的国家”、“二流的农业国”。就连丘吉尔都说,斯大林接手前,俄国人手里就只有个木犁。

没错,第一次世界大战和随后的内战,把俄国折腾得够呛,经济差点就垮了。到了1920年,工业产出竟然只有战前的那么一丁点儿,大概14%吧。所以苏联一成立,就铁了心要先发展工业,特别是重工业。时间来到1928年10月,苏联的大动作来了,第一个五年计划正式开搞,目的就是要从一个农业国翻身变成工业国。

不过,工业化这事儿得慢慢来,得靠长时间的技术打磨和财富积攒。得等到社会方方面面都发展到一定火候,才能自然而然地实现。可苏联呢,它那时候还是个农业落后的国家,想在三五年内一跃成为工业国,那可不是件简单的事儿。

说来也怪,1929年那会儿,美国经济突然垮了,全球都跟着遭殃,经济危机闹得沸沸扬扬。西边国家堆满了用不上的物资设备,愁得不行。可巧的是,苏联正缺这些玩意儿,而且手里还攥着沙俄留下来的大堆黄金。

从1929年到1932年那几年,苏联成了全球机器设备出口的大头,占了总量的一半。特别是1930年,美国出口的技术设备里,有77.9%都被苏联买走了。那时候,经济危机闹得凶,失业的人特别多。苏联就瞅准这个机会,花了大钱请了好多西方的专家和技术人员来帮忙,给他们的工业化建设添了不少急需的技术力量。

经过两个五年的大力建设,苏联的工业化水平真的提升了一大截。但这可不是单靠自己就能搞定的奇迹,而是靠着国内攒下的钱去买国外的先进技术。同时,苏联还通过把农业搞成集体化,让工业品和农产品的价格有差距,这样出口粮食就能赚到外汇,然后再用这些外汇去买西方的设备、请专家和技术。这点,斯大林自己也是认的。

举个例子,一五计划那会儿,最拿得出手的几个大成果,比如三大钢铁巨头、三大汽车生产基地,还有四大拖拉机制造厂,全都是靠西方国家的先进机器和技术帮忙建起来的。再说苏联那边,他们那个超级大的第聂伯河水电站,也是用了美国的技术和设备,还请了美国的技术大牛,最终在1933年搞定的。

高尔基汽车厂在30年代初期可是个新鲜玩意儿,它是由美国福特汽车公司帮忙建起来的。说到斯大林格勒拖拉机厂,那就更厉害了,它整套是在美国建的,然后拆成零件运到苏联再组装起来。在那之前啊,苏联压根儿就没有拖拉机制造这一说。不光是拖拉机,其他行业也一样,老的行业靠西方的设备和技术焕然一新,新的行业呢,则是从零开始一点点建起来的。

没错,引进技术、装备和高水平人才并不是啥丢人的事儿,苏联那时候的计划经济确实厉害,这点得承认。但关键是,斯大林时代过后,苏联还是没能甩掉对西方的那条腿。

二战结束后,苏联发掘了个赚钱的新门路,那就是石油。到了60年代末,借着第四次中东战争的东风,苏联一跃成为全球最大的石油出口大国,赚得盆满钵满。那时候,苏联要是拿这些钱好好消化新技术,自己搞研发,其实是有机会的。

不过,苏联人手里攥着大把的石油钱,他们可不想按老路子走。到了70年代,苏联花了320亿卢布,从西方国家买了2000套重要的工业设备。比如说,他们从西德弄来了生产钢材的奥斯科尔电力冶金大厂,还跟美国、德国、法国、日本一块建了个“汽车制造的新标杆”——卡马汽车厂。另外,苏联还用芬兰的技术和设备,建了炼铜和炼镍的厂子。

说白了,就是那老一套,花了大价钱引进的高科技设备,再加上苏联那种管理方式,结果还是得完蛋。1978年那会儿,苏联两百多家的机械厂生产出来的东西,能符合国家质量要求的,也就刚过一半。

1979年,因为没啥生产安排,苏联那边搞重型机械制造的大厂,有不少车间都闲着,加起来大概停了5.9万台机器的工作时间。而且,每年还有一大堆产品,质量不行,得直接扔掉或者便宜卖,这部分的比例大概在15%到20%之间。

复杂的行政流程导致了很大的效率问题和资源浪费。就拿苏联工厂来说,要想批准一个新设计或者新技术,平均需要10到12个领导点头同意,之后还得经过标准化部门以及下面的技术单位,大概再走30个审批步骤。

纪洪江在他的文章里提到苏联机械工业的发展情况和碰到的问题,大概意思是这样的:苏联的机械工业在那段时间里发展得挺快,但也不是一帆风顺的。纪洪江就指出了里面的一些问题。他说,虽然苏联在机械制造上取得了不少进步,规模和产量都上去了,技术也在不断提升,但还是有不少挑战得面对。比如,设备老化、技术更新慢,还有生产效率不够高等问题,都挺让人头疼的。所以啊,苏联机械工业要想再进一步,就得好好解决这些问题,不然发展就会受到阻碍。以上就是纪洪江对苏联机械工业发展的看法,他提到的那些问题确实挺关键的。

苏联有个部门专门管机床和工具制造,他们每年在审批技术上得花上35万个小时的人力和时间。这样一来,四成最厉害的设计师都没法专心搞设计,得去忙那些复杂的审批。这种情况下,谁还愿意费心去推广和尝试新技术呢?

苏联的工业路子走的是粗放路线,不太瞧得上科技,思想还停留在二战那会儿,光顾着拼数量,质量就被扔到一边了。这么一来,就得靠大堆的人力,浪费得吓人,效率还超低,生产出来的东西,工艺不行,合格率也远不如西方。

说白了,在真正的市场竞争里,苏联制造的东西根本拼不过人家。就拿飞机发动机来说吧,苏联的那玩意儿大修周期才300小时,而美国那边能撑到800小时。这样一来,苏联的民航客机在国际市场上早就混不下去了。你现在数数,还有几个国家在用苏联的客机呢?

可能唯一的例外就是军工行业了,毕竟军工得在战场上真刀真枪地比拼,躲不过竞争。咱们很多人觉得苏联重工业牛,是因为苏制武器厉害,但事实已经证明,这只是表面现象。

米格25战机是个很好的例子,它一出现,就凭借超快飞行速度和极高飞行高度等,打破了好多世界纪录,让西方国家都觉得它特别神奇。就连美国国防部长提起这架飞机时都说:“这家伙说不定会让西方的武器装备和战略整个儿大变样。”

不过,到了1976年,米格-25的传奇故事可就算到头了。那时候,苏联飞行员别连克开着米格-25投奔了美国。美国人一研究,这传说中的战机机身竟然是不锈钢做的,根本不是什么高大上的钛合金。更让美国人大跌眼镜的是,米格-25的航电设备里大堆大堆的电子管,又笨重功率又大。这事儿传开后,军事迷们就开玩笑说,米格-25的雷达厉害着呢,一公里外就能把鸡烤熟了。

以前,美国人误以为苏联搞到了什么外星高科技,造出了超牛的战斗机,结果一弄清楚,他们心里的大石头就落了地。这事儿也让人看清了,苏联的武器啊,外表看着挺唬人,其实内里不咋地。

经过好多回实战的考验,可能就那么几款轻武器,像AK这样的,才算是真正靠谱的好东西。至于那些高科技的苏制武器,在好几场局部战争里表现都不行,这已经是公认的事实了。说实话,要是不看价格啥的,自愿选苏制武器的国家肯定没几个。你问问伊朗,要是让它选米格-29和F-16,它会要哪一个?

苏联工业跟西方比起来,那是全面落后,可它咋就跟美国斗了几十年呢?说白了,就是豁出去了,军费上不计代价地砸钱,靠数量多、气势猛来震住人。就拿那次让人心惊胆战的81年军演来说,满场的钢铁洪流,看似牛气冲天,其实心里头虚得很。苏联每年在国防军事上的花钱比例,比美国高出老鼻子了,但军事实力就是没能翻过美国这座大山。结果没过几年,美军打伊拉克跟玩儿似的,苏联一看,直接懵了。

另外一招就是搞战略上的迷惑,说白了就是骗人。就像那个米格-25,一直被藏着掖着,生怕别人知道底细。还有赫鲁晓夫,明明国家远程导弹没几枚,却愣是装出一副导弹多得数不清的样子。红场阅兵时,他居然拿出导弹模型来糊弄人,还让战略轰炸机在天上飞来飞去装样子。他甚至跟尼克松吹嘘说,他们生产导弹就像生产香肠一样轻松。

说白了,苏联的工业整体表现并不咋地。在计算机自动化控制这块,他们没啥新花样,要知道,自动化控制可是建立在电子工业之上的。电子技术拖了后腿,结果重工业都跟着遭殃,自动化控制不行,冶金、化工、航空、汽车这些领域也都跟不上。你说苏联是个工业大国吧,也行,但要说它是工业强国,那就不太对劲了。主要是军事工业有点特殊,看着好像重工业挺牛,其实也就那么回事。

这么说吧,俄罗斯重工业接手的摊子就这样,它还能牛气到哪儿去?

最近这几天,最火的话题就是俄军的“匕首”高超音速导弹被打下来的事儿。之前,俄罗斯老说这种导弹能轻松突破美国的反导系统,根本没法被拦住,给自己塑造了个无敌的形象。但现在看来,这种说法也就是吹吹牛罢了。

俄罗斯的重工业和军工领域,跟三十年前比起来,没啥大突破,基本上还是靠以前的积累。你瞅瞅苏联没解体那会儿和现在的俄罗斯,不少地方不光没长进,反倒是退了不少。

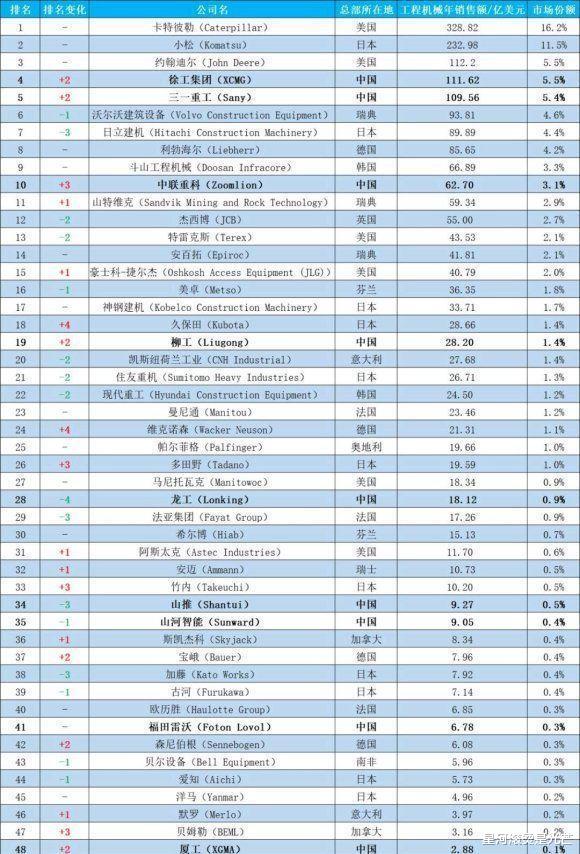

从行业布局这块儿来分析,咱们就能更直观地明白为啥俄军的表现不太行了。你看,2022年全世界工程机械制造商的排名里头,愣是一家俄罗斯公司都没出现,反观咱们中国,足足有8家公司上榜。再瞅瞅2020年的数据,全球最大的50家化工企业里头,俄罗斯还是连个影儿都没有,而中国呢,有6家公司赫然在列。

还有好多这样的事儿呢,咱们先不说别的,就说俄罗斯士兵从乌克兰撤的时候吧,他们军车上拉的竟然是洗衣机,这像是一个工业大国能干的事儿吗?