你相信一块看似普通的白色粉末,可能藏着终结石油时代的钥匙吗?

这事儿听起来像科幻小说里的设定,但中科院金属所那帮科学家真把剧本写进了现实。他们往二氧化钛里掺了点稀土钪,结果直接把这种老古董材料改造成了光解水产氢的超级印钞机。

别以为二氧化钛是什么新鲜玩意儿,这货在防晒霜、牙膏里都混了十几年日子了,搞光催化更是几十年没长进。

为啥?因为它内部结构堪比烂尾楼,太阳光砸进去的能量,95%以上都被自己瞎折腾浪费了。科学家们急得薅秃了头,直到有人往这破楼里塞了钪元素当装修队。

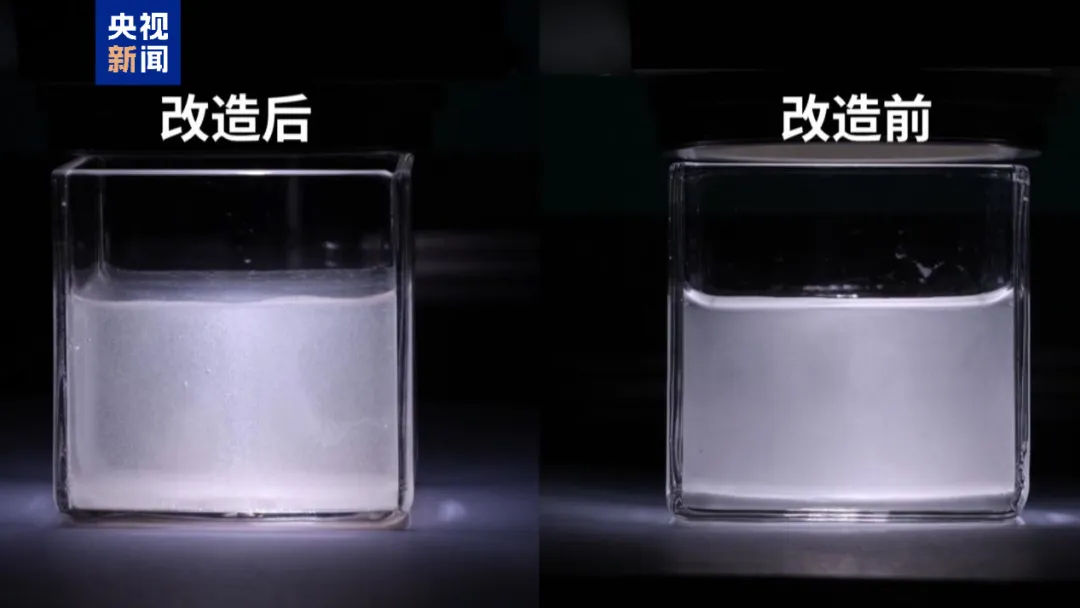

5%的钪原子掺进去,直接给二氧化钛做了个全身大整形。原本歪七扭八的晶格突然变得像高端写字楼一样通透,电子和空穴这对冤家再也不用挤在同一个楼道里打架,直接分到AB两面各走各的VIP通道。

实验数据显示,这么一搞,电荷分离效率原地起飞200倍,紫外光利用率从寒碜的2%飙到30%——这相当于把煤油灯升级成了激光炮。

更狠的是产氢效率。传统二氧化钛搞光解水,那速度比老太太绣花还慢,新材料的产氢速率直接翻了15倍。

按这个数据推算,铺100平米这种材料板,一天发的氢够让丰田Mirai跑68公里。虽然暂时还喂不饱加油站,但要知道这技术连青春期都还没过呢。

有人可能要问:为啥非得用钪?这玩意儿不是稀土吗?

问得好!中国手里捏着全球近三成的钛矿,钪又是稀土开采的副产品,过去这俩兄弟一个当涂料原料,一个当工业边角料,现在摇身一变成了新能源黄金搭档。这波操作相当于用废铁价收了幅蒙娜丽莎,转手拍出十个亿。

但别急着喊颠覆,这技术现在还戴着三层口罩。虽然紫外光区玩得溜,可见光区还在新手村晃悠。

太阳光里43%的可见光能量现在基本是看热闹的,得等科学家们再憋个大招。另外钪的用量也得往下压,毕竟再土豪也架不住天天往材料里撒稀土。

最骚的是这技术的隐藏剧情。光伏制氢现在还得先发电再电解水,折腾两道手续损耗一大堆。

要是光解水直接一步到位,设备复杂度至少砍掉一半,维护成本估计能压到现在的脚底板水平。对于天天被电价按在地上摩擦的氢能产业,这简直是天降救星。

不过实验室数据和商业化之间,向来隔着十个PPT造车。好在这次中科院晒的不是概念图,是真刀真枪的200倍效率提升和15倍产氢速度。

要知道在材料学界,性能提升超过50%就够发顶刊了,这数据属于把同行按在墙角摩擦的水平。

现在全球氢能市场就像饿了三天的狼,谁先突破成本线谁就能吃下整块蛋糕。日本押宝液氢运输,欧洲猛攻海上风电制氢,美国琢磨页岩气制氢,但要是中国把太阳能→水→氢这条路径跑通,相当于在牌桌上扔出四个二带俩王。

这波操作看似是材料学的局部突破,实际上暴露出中国科技突围的经典打法——把老祖宗留下的资源劣势,生生玩成王炸级别的战略优势。

全球都知道中国稀土多,但能把钪这种边角料变成撬动氢能革命的杠杆,才是真正的高手过招。

隔壁日本氢能搞了三十年,至今还得用铂金当催化剂,每克成本够买两克黄金。我们这头直接用钛钌矿渣里筛出来的钪元素,搭配烂大街的二氧化钛,成本直接砍到脚脖子。这哪是技术升级,分明是掀桌子重写游戏规则。

更绝的是产业链联动。包头稀土厂的废渣里多挖两铲子,攀枝花的钛矿渣堆里多筛两遍,立马能凑出制氢材料的全套原料。这种操作就像用大排档的预算做出米其林大餐,还顺手把厨余垃圾变成了金盘子。

有人总爱说中国科技是跟着别人屁股后头追,但看看这个案例:德国在研究质子交换膜,美国在死磕页岩气制氢,我们直接从材料底层重构物理规则。当别人在赛道上拼命踩油门时,我们直接给车换了套反重力引擎。

这背后藏着国家科技战略的大棋局。十年前就开始布局稀土功能材料,五年砸下上百亿攻关清洁能源,现在收网就是冲着全球氢能标准制定权去的。就像当年华为顶着压力搞5G,这次是要在新能源领域复刻通信业的逆袭剧本。

但别以为这是靠运气砸钱就能成的事。中科院团队能在全球同行眼皮底下憋出这个大招,靠的是把冷板凳坐穿的死磕精神。光是为了观测钪原子在晶格里的精确排布,他们就把电子显微镜玩出了绣花针的精度。

产业界反应更真实。听说宁德时代已经派人蹲在实验室门口等样品,国家能源集团连夜调整十四五氢能规划。资本市场更疯,有投资人放话要包圆未来三年的钪产量,虽然现在全球年产钪金属还不到20吨。

这种技术突围带来的连锁反应,比单纯的经济账更刺激。想象一下:西北戈壁滩上的光伏板不再需要千里迢迢送电,直接就地水解制氢,通过管道输往东部。这相当于在能源领域再造一条数字丝绸之路,还是自带加密防破解的那种。

当然,狂欢背后还得保持清醒。现在实验室数据再漂亮,离大规模应用还有九九八十一难。制氢设备怎么设计、催化剂寿命怎么延长、可见光转化怎么突破,每个坑都得用真金白银去填。好在这次我们手里握着核心专利,至少不用看别人脸色。

国际玩家显然也嗅到危机了。欧盟刚通过的《可再生氢能法案》悄悄增加了稀土条款,美国能源部突然追加光伏材料研发预算。这场面就像赌桌上有人突然亮出同花顺,对手赶紧把筹码全推到牌桌中央。

值得玩味的是技术路线的选择。当欧美执着于高大上的“绿氢”认证时,我们直接掀开技术黑箱,用底层创新把成本打穿。

这种打法在光伏产业验证过,在锂电池战场复制过,现在轮到氢能领域再来一遍。所谓降维打击,就是把对手的护城河变成自家游泳池。

年轻科研团队的表现更让人眼前一亮。项目组平均年龄34岁,带头人是个爱打篮球的85后教授。记者问他成功的秘诀,他指着实验室墙上的标语:“把冷门捂成热门,拿边角料炼出王炸”。这话听着糙,但比任何鸡汤都带劲。

站在更高的维度看,这种突破不仅是技术层面的胜利。它证明了中国特色的创新体系——国家战略定方向,市场机制配资源,科研团队啃硬骨头——这套组合拳正在催生独特的科技突破范式。

就像高铁技术反超,5G标准引领,现在轮到新能源领域秀肌肉。

普通人可能觉得氢能革命还很遥远,但变化往往比预期来得猛烈。十年前谁会相信手机支付能消灭钱包?五年前谁能预测电动车碾压燃油车?

当下这个时点,我们很可能正站在能源革命的奇点边缘,而中国手里握着的,是最锋利的破冰斧。

这场科技突围赛没有终点。当德国人还在纠结氢能火车要不要用法国电解槽,当美国人争论该不该补贴页岩气制氢,我们已经默默铺开十万亩光解水制氢试验田。这种差距不是弯道超车,而是直接换了个维度重新定义比赛。

说到底,国家之间的科技竞争,拼的不是某一项技术参数,而是把资源禀赋、产业生态、科研体系拧成一股绳的能力。就像稀土钪和二氧化钛的相遇,单独看都是青铜玩家,组合起来却能召唤出颠覆行业的王者。

当实验室里的数据变成工厂里的流水线,当论文里的公式化作戈壁滩上的制氢站,背后站着的从来不是某个横空出世的天才,而是无数把冷板凳坐穿的身影。

他们可能是凌晨三点还在调试电子显微镜的助理研究员,可能是守着高温炉记录晶体生长曲线的技术员,也可能是翻烂了十年实验记录找规律的数据分析师。

这些姓名永远不会出现在专利证书首页的人,恰恰是科技突围最坚硬的基石。就像稀土钪改造二氧化钛的过程——单个原子看似微不足道,但精确嵌入特定晶格位置后,就能引发材料性能的链式反应。

每个普通人的坚守,都是国家科技树向上生长的养分。

在攀枝花的钛矿选炼车间,老师傅们积攒二十年的经验,能肉眼分辨矿石里千分之一的钪元素含量;在包头稀土分离生产线,90后操作工开发的智能分选算法,让钪金属提取效率提升五倍;更别说那些在西北光伏基地啃沙子的工程师,硬是把光解水设备的防风沙标准做到军工级别。

这些藏在产业毛细血管里的微创新,拼起来就是中国制造的护城河。

资本市场的狂欢背后,是审计师事务所的灯火通明。当投资人抢着给钪金属期货加杠杆时,是那群戴着眼镜的金融民工连夜核算产能数据,把实验室的克级产量换算成万吨级的产业图谱。

他们可能这辈子都没进过材料实验室,但搭建的数学模型却为技术转化铺好了跑道。

政策制定者的角色更像隐形导演。那个在十五年前把“稀土功能材料”写进863计划的官员,那个顶住压力保留光解水研发经费的科委主任,那个力推氢能列入新基建的智库专家——正是这些人在时间维度上布局,才让今天的爆发成为必然。

就连你我这样的普通人,也在用选择参与这场变革。

当外卖小哥优先租用氢能电动车,当家庭主妇选购带制氢功能的屋顶光伏板,当小学生把光解水实验写进科技节报告,这些看似微小的行动,都在加速技术革命的落地速度。国家前行的巨轮,本就由十四亿朵浪花共同推动。

这种全民参与的科技进化,西方同行根本学不来。

他们的精英主义路线依赖个别天才的灵光乍现,而我们的优势在于把每个普通人的潜能焊进国家发展的承重墙。就像新型二氧化钛材料里均匀分布的钪原子,看似无序却暗含天道。

那些抱怨“生不逢时”的年轻人可能没意识到,当下正是最好的时代。

在西北某光解水试验场,98年出生的现场调度员,已经管着价值十亿的设备阵列;南方某新材料产业园,大专毕业的质检员开发的瑕疵识别系统,被写进行业标准手册。这个时代从不会辜负认真做事的人,它只是把机会伪装成挑战。

站在氢能革命的临界点上,每个人都是历史的执笔人。

科研人员继续死磕光量子效率,产业工人持续优化设备良品率,投资者理性布局产业链生态,消费者用真金白银投票——当这些齿轮严丝合缝咬合时,爆发的能量足以重塑世界能源版图。

那些在各自领域埋头深耕的身影,正在用最朴素的方式书写爱国主义。

他们不需要豪言壮语,不需要镁光灯聚焦,只需要把某个参数再优化0.1%,把某组数据多核对三遍,把某个工艺细节打磨到极致。正是这些具体而微的努力,堆出了中国科技的高光时刻。

所以不必羡慕他国的先发优势,无需焦虑暂时的技术差距。

看看稀土钪的逆袭故事:曾经的工业废料,如今成了制氢革命的胜负手;曾被嘲笑的跟跑者,现在握着定义未来的钥匙。这个国家最擅长的魔法,就是把常人眼中的劣势,炼成惊艳世界的底牌。

当氢能汽车加注站遍布城乡,当沙漠里的制氢站昼夜运转,当全球能源会议开始用中文讨论技术标准,希望你能对镜自照——那个在实验室、在车间、在写字楼、在田间地头全力以赴的自己,正是这个伟大时代最好的见证者与缔造者。

关注我,一个爱国的逗比,陪你一起笑看中国崛起!