最近,75岁的姜昆在洛杉矶被人撞见,和家人朋友们一起在日料店嗨吃寿司。

这个消息一出,网友们立刻热议起来,有人开始指责他“在国内赚钱,到了国外就花”。

在大家看来,姜昆作为老一辈的艺术家,他的每个举动都引人注目。

他在国外悠闲品尝日料的画面,跟大家对他的传统印象有点背道而驰,因此也引来了不少争议和猜测。

不过,他面临的争议可绝对不止这些。

从相声艺术的大师到口碑的崩塌,真是让人唏嘘不已。

坚守高雅艺术的姜昆,最终还是沦落到了俗套之中。

早在2022年虎年春晚时,姜昆与搭档戴志诚一起演出的相声《欢乐方言》,

有些网友觉得这段表演跟大山在2019年多伦多海外春晚上的《大山侃大山:北京人说不了广东话》有点像。

这下可热闹了,很多人开始质疑姜昆是不是抄袭,评论区里骂声一片。

幸好大山赶紧站出来解释,表示姜昆是他的老师,这段作品早在1987年就被姜昆公开表演过,而他自己的表演版本也是在姜昆的指导下完成的,这下大家真相就明了。

立雕像的事件也让姜昆一下子成了舆论的焦点。

2013年,河南宝丰县的马街书会为姜昆和其他几位老艺术家树立了雕像。

不过,有些人觉得立雕像通常是为了已故且有显著贡献的人,而姜昆那时候还活着,大家也质疑他的成就是否真的够得上这个高度,觉得他有点“德不配位”。

有不少网友发声,觉得国家和人民做出重要贡献的英雄们还很多,姜昆的雕像似乎来得不太合适,这引发了广泛的讨论和争论。

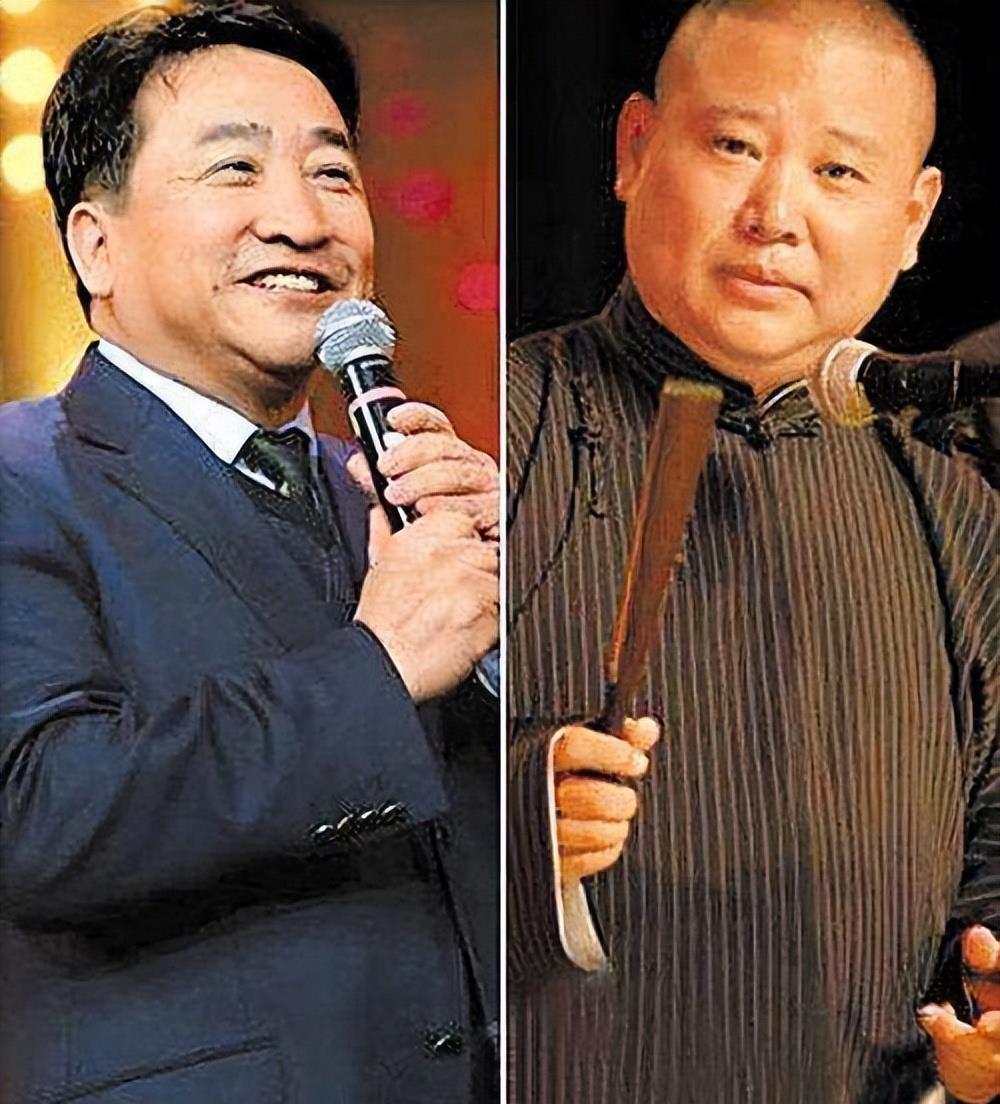

除了这个,他和郭德纲之间的争斗也引发了不少轰动。

2006年,相声界掀起了一场“反三俗”运动,姜昆可算是这场运动的发起者之一。

那会儿,伴随着市场经济的快速发展,相声行业遭遇了巨大的冲击和变化。

为了抓住观众的注意力,有些相声作品为了追逐利益,开始出现内容低俗、迎合市场、平庸的“三俗”现象,严重损害了相声这门艺术的形象和声誉。

姜昆很是担忧,他觉得相声作为一门传统艺术,得坚持艺术底线,保持它的高雅气质和深厚文化内涵。

他因此高举“反三俗”的大旗,号召相声界的朋友们一起抵制“三俗”风潮,净化相声的舞台,让这门艺术重新走回正轨。

在推行“反三俗”的过程中,姜昆多次在公众场合发声,强调了“反三俗”的重要性和紧迫性,呼吁同行们齐心协力,共同提升相声作品的质量和品位。

他还通过召开会议、发布倡议书等手段,积极推动“反三俗”运动在相声界的深入开展。

在他的推动下,“反三俗” 成为了那个时期相声圈子的热门议题,引发了社会各界的广泛关注。

“反三俗”运动的展开,对德云社等相声团体带来了很大的冲击。

德云社凭借独特的表演风格和接地气的节目,深受观众欢迎。不过,部分作品因内容方面略显庸俗,受到了一些关于“三俗”的争议。

在“反三俗”的压力下,德云社开始调整和改进演出内容,更加重视作品的文化内涵和艺术价值。

不少经典剧目在演出时对那种可能引发争议的内容进行了适度删减或调整,创作的方向也逐渐朝着更积极向上、更富有思想性的方向发展。

就拿德云社的作品来说,近年来它们越来越侧重展现社会现实和人生哲学,以更加积极的形象呈现给观众。

这件事儿也引来了郭德纲他们的强烈反击。

郭德纲觉得,相声本来就是民间的艺术,得和老百姓的生活挂上钩。他说的“俗”其实是通俗,而不是低俗,目的是让观众更容易感同身受。

他认为“反三俗”运动对德云社的批评太过片面,比较严厉,这对德云社的发展造成了阻碍。

郭德纲在多个场合用相声作品和一些言辞,对“反三俗”进行了回应和调侃,展现了他对相声艺术的理解和坚持。

他的这些反击言论,让双方的矛盾和争论更加激烈,也使得“反三俗”风波成为了相声界一个颇具争议的历史事件。

不过,姜昆能够发动“反三俗”运动,可能也是跟他的学习经历有很大关系。

姜昆于1950年出生在北京的一个普普通通的家庭,从小就对相声艺术充满了浓厚的兴趣。

小时候的他,常常陶醉在侯宝林、郭启儒等相声大师的经典作品里,

那些搞笑的语言和生动的演出,简直像磁石一样深深吸引了他,让他心里种下了对相声的热爱。

1968年,刚满18岁的姜昆积极响应知识青年下乡的号召,前往黑龙江的生产建设兵团。

在北大荒那艰难的生活条件下,他不仅磨炼了自己的意志力,还与文艺表演有了更紧密的联系。

有一次,姜昆偶然看了郝爱民、李文华等相声前辈的表演,被深深打动,从那以后,他下定决心要投身于相声创作和表演的道路。

接着,他凭借自己的坚持和才华,逐步在当地赢得了大家的认可。

1974年,他和师胜杰一起演出的相声《赫哲新花》和《林海红鹰》在黑龙江引起轰动,从此正式走进了大众的视野。

这两部作品通过独特的视角和幽默的表演,生动展现了当地的风土人情,因此深受观众的喜爱和认可,为姜昆的相声生涯打下了坚实的基础。

1976年,对姜昆而言,是人生中一个关键的转折时刻。

这一年,他和师胜杰一块儿代表黑龙江参加全国曲艺调演,表演的相声《林海红英》因其鲜明的地方特色和搞笑的表演风格,赢得了观众们的热烈叫好和掌声。

演出一收尾,马季找上姜昆,直抒胸臆,表示对他的欣赏,还询问他愿不愿意加入中央广播说唱团,成为一个专业的相声演员。同时,他顺便透露出想收他为徒的意思。

听到马季的邀请,姜昆乐得合不拢嘴,立马就答应了。

就这样,26岁的姜昆正式拜在马季的门下,成了他的得意弟子,开启了自己在相声艺术上辉煌的旅程。

加入中央广播说唱团后,姜昆在马季的耐心教导下,开始了对相声艺术的系统学习。

马季对姜昆的要求可谓严格至极,不仅教他相声的基本功和表演技巧,还悉心指导他如何走进生活、细致观察,从生活中汲取创作的灵感。

受马季的熏陶,姜昆慢慢理解了相声艺术的真谛,表演和创作的水平也迅速提高。

在马季的带领下,姜昆逐渐开始尝试编写和演出全新相声作品。

他和马季一起合作的相声《迎春花开》,用独特的视角和幽默搞笑的语言,生动展示了农村的新变化和新气象,刚推出就受到了观众的热烈欢迎。

这部作品不仅让姜昆在相声界大放异彩,还坚定了他在相声创作上不断探索的信心。

后来,姜昆接连创作了《喜事》《科学院的春天》《爱的挫折》等一系列出色的相声作品。

这些作品紧跟时代步伐,真实地展现社会现状,充满了生活的味道和时代的气息,深得观众的欢心,也为他带来了不少好评。

在和马季一起合作的过程中,姜昆不仅掌握了高超的相声技巧,还从马季那儿感受到了对艺术的执着追求和认真负责的精神。

马季对相声艺术的热情和专注,深深影响着姜昆,让他领悟到作为相声演员的使命与责任。

姜昆明白,能遇上马季这样的老师,是他一生中最大的幸运。他非常珍惜这次机会,努力学,持续进步,期望能让老师满意。

1983年,中央电视台举行了第一届春节联欢晚会,这不仅是中国电视历史上的一个重要时刻,也是姜昆人生中的一个关键转折点。

姜昆作为编导组的一员,既负责节目策划,又参与剧务,还当相声演员和主持人,真是事无大小都亲力亲为,全面投入到了春晚的准备和表演中。

在首届春晚的舞台上,姜昆可算是展现了他的多才多艺,主持和表演水平真是一流。

他和马季、刘晓庆、王景愚一起当主持,那个幽默搞笑的风格再加上亲切自然的语言,真是让观众喜爱得不得了。

他还展示了三段相声,特别是和李文华合作的《错走了这一步》,顿时引来观众们的一片热烈掌声,许多人意犹未尽,纷纷打电话请他继续表演。

于是姜昆又加演了两个相声小段,让晚会更添欢声笑语。

他跟李谷一也一起合唱了电影《刘三姐》的插曲,展现出了他在唱歌方面的才华。

从1983年到1994年,姜昆在春晚的舞台上连续登了11年,真是春晚的老面孔了。

这段时间,他给观众献上了不少经典相声作品,比如《虎口遐想》、《电梯奇遇》、《楼道曲》和《着急》等。

这些作品紧跟时代潮流,真实反映了社会现状,用幽默搞笑的方式展现了人们生活中的喜怒哀乐,激起了观众的强烈共鸣。

可惜后面他的声誉因为常常在美国被人碰到而开始下滑。