香港中环的霓虹灯下,总有些人生被时代聚光灯无限放大。当梁齐昕在公寓里吞下最后一粒安眠药时,这座金融之都仍在高速运转,没人注意到有个困在金丝笼里的灵魂,正进行着最后的突围。

这位前特首千金的离世,撕开了香港精英教育最残酷的切面。在梁振英亲手打造的"生存实验"里,子女们从小被植入"苦行僧"程序:半山豪宅与天水围贫民窟的极端切换,50英镑零花钱的精确计算,刻意停在麦当劳道的豪车,都在演练着父辈认定的成功密码。但梁齐昕用割腕的鲜血写下抗议书:"我不是想死,我只是太痛了。"这句话,恰似刺向整个精英培育体系的匕首。

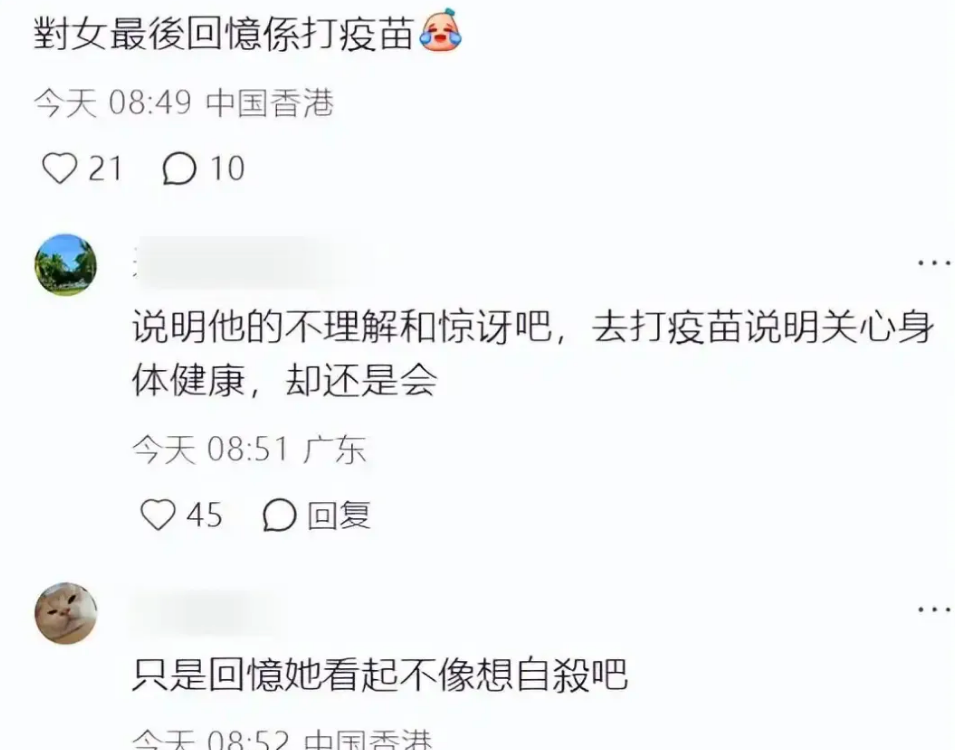

媒体镜头里的她,永远顶着夸张的烟熏妆,像只受伤的孔雀执着开屏。那些被解读为"叛逆"的浓妆自拍,实则是困在玻璃罩里的呐喊。当她在社交平台袒露精神困境时,舆论场却将其异化为"特首之女的行为艺术"。这种集体性的认知错位,折射出整个社会对精神疾病的无知与傲慢——在寸土寸金的香港,连脆弱都成了需要被优化的"瑕疵"。

更深的伤口来自家庭内部。与母亲在酒吧的肢体冲突,社交平台上"掌掴羞辱"的控诉,揭示着代际传承的裂痕。当梁振英夫妇用冷峻的父爱主义塑造子女时,却忽略了每个灵魂对自由的渴求。那些被规训的"正确人生",终将成为禁锢自我的牢笼。梁齐昕在遗书里未完成的句号,或许正是对这场亲情绑架的无声控诉。

这座城市的精英们总在谈论"狮子山精神",却选择性遗忘精神健康的重要性。当名人子女成为情绪深渊的展演者,我们看到的不仅是某个家族的悲剧,更是整个社会对"完美人设"的病态迷恋。那些要求"天之骄子"永远体面的期待,本质上是对人性弱点的暴力驱逐。

此刻,维港的海风仍在吹拂,梁齐昕却永远错过了暮色里的太平山。她留在人世最后的影像,是社交平台上那张苍白的割腕照片。这不该是生命的终章,而应是整个社会对精英教育、家庭关系、心理健康认知的觉醒起点。当我们在惋惜中拼凑她的生命碎片时,愿能读懂那些未被听见的求救信号——在光环笼罩的囚笼里,每个灵魂都渴望被当作普通人来接纳。

我是“瓜田梗叔”,关注我,随时吃瓜聊内娱!

郑重声明:素材源于网络