【前言:】

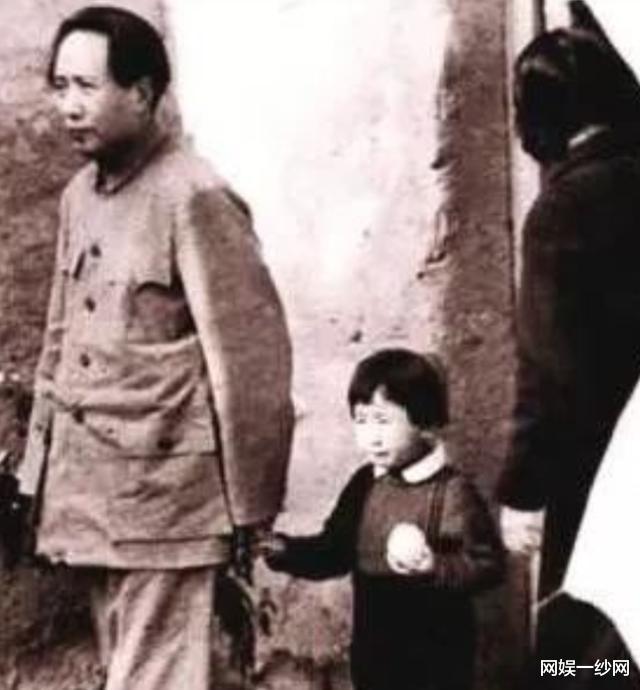

李讷是毛主席最小的女儿,也是老爸心头上的宝贝。跟其他哥哥姐姐比起来,她跟老爸待一块儿的时间最长,得到的疼爱也最多,大伙儿都管她叫“红色小公主”。

小时候的李讷特别机灵,总是能让父亲开心,就像是队伍里的小精灵一样。等到她慢慢长大,性格也变得越来越稳重,这多亏了毛主席的教育方法。

【李讷从来不“娇弱”】

说起“公主”,大家往往想到的是那种“柔弱”又“奢侈”的形象,但李讷跟这些标签完全不搭界。

1940年那会儿,随着一声清脆的婴儿哭声,小李讷来到了这个世界。她来到人间,没碰上金碧辉煌的宫殿,也没躺上精致的婴儿床,迎接她的是一个暗暗冷冷的黑窑洞,还有一块旧棉被紧紧包着她。但话说回来,在那时候的环境下,这已经是爸妈能给她准备的最好的东西了。

那时候,毛主席已经47岁了,快五十的人了,突然间觉得挺孤单的。特别是蒋介石的军队老在后面追着,天天打仗,日子过得紧绷绷的,一点喘息的机会都没有。他特别想找个能让心情好起来的人或事。所以,李讷出生后,他不像对待其他孩子那样,直接送到育幼院,而是决定把李讷留在自己身边。

1947年,李讷有且仅有的一次离开老爸,是因为中央要转战陕北,路上太危险,毛主席只能狠下心把宝贝闺女送走。但这次离别不长,也就半年光景,李讷就又回到了老爸的怀抱。

尽管大家都叫李讷公主,但她可没公主那股子“柔弱劲儿”,她从来都不“娇滴滴”的。

撤离延安那会儿,李讷还是紧紧跟着毛主席。天天头上飞机扔炸弹,战士们不是受伤就是牺牲,可李讷愣是一点儿都不带怕的。虽说她才7岁大,但特别明事理。只要部队一动身,她就乖乖地跟着大人们一起走,从不瞎嚷嚷。

那时候,负责照看李讷的,是后来成了李银桥妻子的韩桂馨。有一天,敌人紧追不舍,部队又得赶紧搬家。因为李讷年纪太小,走不动,韩桂馨就干脆把她背了起来。看到韩桂馨热得满头是汗,李讷很心疼,就用她那小手给韩桂馨抹汗,嘴里还问着:“韩阿姨,你是不是背我背累了呀?”

“韩阿姨不觉得累。”韩桂馨回答道。

以后我长成了大人,就换我来背着你走!韩桂馨被李讷那份纯真无邪给深深吸引了,心里头觉得,这一刻的李讷,简直就像她的亲闺女一样亲。

部队挪到杨家沟那会儿,毛主席就让李讷也跟着大伙儿去大食堂吃饭。那时候啊,国民党把咱们围得死死的,部队里啥吃的都没有,就靠黑豆凑合着。可黑豆这玩意儿,吃了不容易消化,肚子还胀气,小孩子吃了得多难受啊。

韩桂馨压根儿没料到,李讷身体里头居然有那么大的劲儿。在那些不容易的日子里,食堂曾有过连续一周都吃黑豆的情况,但李讷从没抱怨过黑豆不好吃。她总是安安静静地拿着自己的碗,跟其他战士一块儿,排队去打饭。

李讷小时候,那可是她老爸的心头肉,部队里的小太阳,就算打仗的日子苦哈哈的,她也一点不娇气,特别能吃苦。新中国成立以后,李讷这股子坚韧劲儿,还是一点没变。

李讷小时候因为吃得不好,身体总是很弱,经常生病,这让毛主席特别担心。到了1958年,李讷突然得了急性阑尾炎,得赶紧做手术。而且啊,她小时候打针时,针头不小心留在了身体里,一直还没拿出来,这次也得顺便给做了。所以,医生们就商量着,干脆把这两个手术一起做了。

可那时候,一直负责照看李讷的江青去了北京,李讷就没人管了。这次,只能是毛主席自己动手,他联系了北京医院的院长计苏华,还有外科的王历耕大夫和内科的吴洁大夫,让他们一起来给李讷做手术。

阑尾手术过程挺顺畅的,伤口也迅速缝好了,但在拿针头时碰到了点麻烦。因为时间太长了,针头位置变了,医生找了好久都没找着。后来,计苏华院长决定把李讷推到X光室,一边照透视一边继续手术,最后总算是把针头给取出来了。

由于手术并非在无菌的手术室里进行,而是在外面完成的,结果李讷的伤口不幸受到了感染。这之后,李讷一直持续发着烧。

毛主席知道这事儿后,心里挺挂念女儿的,但他还是硬憋着没去见一面。对他来说,国家的事儿总是排第一位,比啥都重要。没法亲自去看女儿,他就写了封信回家,告诉女儿得拿出那股子坚韧劲儿,用强大的意志力和毅力把病给扛过去。

在病房里,李讷一直等啊等,就是没见到爸爸妈妈,心里头有点儿难过。她瞪大眼睛,瞅着身边的医护人员,开口问道:“我爸咋还不来瞧瞧我呢?”

员工对她说:“你爸爸现在真的很忙,他特别嘱咐我,让你别担心,好好养病,希望你能快点好起来。”接着又说,“他还希望你能变得更勇敢。”李讷连忙回应:“其实我已经够勇敢啦,做手术那会儿我都没掉眼泪呢。”

李讷做完手术满一个月后,毛主席又给闺女写了封信:李讷啊,老爸想你了。你病得那么重时,我心里七上八下的,有点悲观,信心都受影响了。这其实是意志不够坚定的表现,我自己也经常这样……你妈妈知道你病了,可急坏了……她一直都很担心你……等你病好了,就去广州陪陪妈妈吧,抱抱你,希望你能快点好起来,我的宝贝!

信里头,毛主席很惦记李讷,盼着她能鼓起勇气打败病痛。他还三次提到了江青,由此能瞧出,那时候他们之间的感情还是相当深厚的。

李讷是咱们国家大领导的女儿,她特别明白老爸的不容易。这孩子从小就特别省心,心里头就算再害怕,也硬着头皮扛着,从不让人操心。

【李讷的未来方向】

李讷7岁那年,因为打仗的原因,她还没机会去学校,是阿姨韩桂馨在家教她识字写字。后来到了西柏坡,她才和那里十几个差不多大的孩子一块儿上学去。李讷和同学们挤在一间小屋子里上课,学的有语文、算术,还有地理。虽说她上学晚,但学东西挺快的。

到了北平以后,毛主席对自家闺女的学业更加重视起来,他决定让李讷去育英小学上学。那所学校对孩子们的要求特别高,啥方面都不放松。结果,李讷每门课都考到了最前面。

说到教育女儿,毛主席特别看重培养她们的独立性和坚韧精神。记得有次,他带着孩子们去海边游泳,李讷刚套上救生圈,毛主席就让她摘下来,让旁边的工作人员收起来。那天,李讷从早上5点多开始游,一直游到快中午11点,人都快累瘫了。但毛主席一直在旁边给她打气,李讷也就咬牙挺到了最后。

小学一毕业,李讷就踏进了北京师范大学附属女子中学的大门,从那以后,她过上了寄宿生活,每周只能回家呆上一天,算是正式迈开了独立生活的步伐。

讲起毛主席对他闺女李讷的疼爱,小时候上小学时,他还会亲自接送。但李讷进了中学大门后,家里接送的好事儿就没了。她后来去了师大,开始过上住校的日子,一周里头就星期天能回家。每次放学,不管天色有多晚,李讷都是自己蹬着自行车或者挤公交往家里赶。

那时候,卫士李银桥跟毛主席商量,说想帮忙接送李讷,结果却被毛主席狠狠地训斥了一番。就算李银桥心里再怎么心疼李讷,这事儿也只能作罢,没办法再提了。

李讷的安全问题让学校挺操心的,所以学校通常会派人暗暗地跟在她后面,确保她没事。不过这事儿李讷自己一直蒙在鼓里,压根不知道。

在学校里,李讷变得特别稳重,跟她小时候那个爱动的模样完全不同了。她时刻牢记老爸的叮嘱,就是别太高调,别对人说是毛主席的女儿,其实全班同学心里都明白她的背景。就因为李讷这种不张扬的性格,她和班上的同学关系都特别好,相处得很愉快。

受老爸无形中的熏陶,李讷特别喜欢研究历史。师大校长孙岩记得,李讷的文史分数高得没人能追上。在师大那会儿,李讷老拿着首诗或者古文找老师,让老师看她背得咋样。老师问为啥这么做,李讷就说:“我爸让我找老师盯着我背。”

时间一长,李讷积累下了特别扎实的文化和历史知识,写东西也变得得心应手,文采飞扬。

说起李讷,大家伙儿包括同学和老师,都觉得她是个特别尊敬师长、遵守规矩的好学生。她上学从不晚到也不早走,纪律方面那叫一个无可挑剔。不过呢,有那么几次,李讷都是刚好赶在上课铃响时进教室,这事儿让老师心里直犯嘀咕。为了搞个明白,老师专门跟校长说了这事儿。

校长孙岩一了解才明白,原来毛主席工作到深夜后,偶尔会问问女儿的近况。每次和女儿聊起来,毛主席总是聊得忘了时间,等反应过来时都已经凌晨三点了。这样一来,李讷困得不行,早晨自然醒得晚,所以经常是卡着点才赶到学校上课。

不久,李讷就要完成高中学业了。说到以后,她心里盘算着能把自个儿的本事使出来,想让自己更有学识,能有更大的出息。至于闺女将来干啥,毛主席琢磨着让闺女去当老师,当初让她去师范中学就是这个意思,但他没硬逼,还是想让闺女自己做决定。

对于女儿将来的道路,江青心里早有盘算,毕竟李讷的学习一直都是她在操心。她打算让女儿去学习船舶制造这个专业。

跟那时候很多领导一样,江青也希望自己的闺女能掌控国家的经济大权。为了达成这个目的,江青还专门给校长孙岩打了电话,想让学校帮忙劝劝李讷。不过孙岩一接到江青的电话,立马就拒绝了,他说:“这不成体统,没有这样的规矩。”

说实话,孙岩对这事儿保持距离,并不是对谁有啥意见,她就是有个原则,家长来找她帮忙,她基本上都会直接回绝。学校里那些孩子,不少都是领导家的宝贝,还有很多是她老爸以前的战友的孩子,孙岩就是想把工作和私人交情分得清清楚楚,不想混在一起。

但是江青还是一意孤行,非要叫孙岩到中南海聊一聊,孙岩没办法,只好同意了。等见了江青,孙岩直截了当地讲:“我觉得吧,你得从李讷的实际情况多琢磨琢磨。”

孙岩仔细琢磨了下李讷的情况,说了这么几点:首先,李讷身体条件不太好,打小身子骨就弱。船舶制造这行,不光是待在屋里画图纸,还得往船上去,那地方的环境对李讷身体可不好受。再者,李讷对文史这块挺上心,但船舶制造得靠物理打底,专业根本不对路。

最终,孙岩提议,让李讷展现她在文史领域的长处会更合适,他建议李讷去北京大学历史系深造。江青听了孙岩的这番话后,不再固守自己的看法,而李讷也顺利地达成了自己的心愿。

【李讷的婚姻大事】

1959年,20岁的李讷迈进了北京大学历史系的大门。在学校里,李讷特别不起眼,她从不穿裙子,也不爱用那些花哨的发卡装饰自己,浑身上下一点亮色都没有。她总是留着齐耳的短发,穿着蓝色的布制服,脚蹬一双黑布鞋,就算在整个校园里比较,她也是最朴素的那一个。

在那个食物紧缺的三年里,李讷经常饿肚子,这事儿毛主席看在眼里,急在心里,虽然他表面上没提,但心里头那个难受啊,可不是一般的程度。为了给女儿打气,毛主席坚持给李讷写信,保持联系。

1963年的时候,国家经济慢慢恢复了,大家的日子也宽裕了些。李讷给她爸写了封信,在信里坦诚地说起了自己的一些不足之处,还仔细讲了自己学习后的想法变化。毛主席看到女儿长了见识,心里头别提多高兴了。

李讷念大学那三年,一门心思扑在了研究历史上。等到大学毕业那会儿,她屋里头已经堆满了书,整整占了一面墙。想来是继承了老爸的优秀基因,她对读书这事儿才这么着迷。

大学毕业后,李讷被安排进了《解放军校》做编辑工作,跟很多同窗一样,穿上了让人眼馋的绿军装。在那之后的日子里,毛主席对李讷特别看重,一门心思想要好好培养自己的闺女。李讷好像也明白了老爸的期望,工作上特别卖力。但随着时间的推移,压力一点点积攒起来,年纪轻轻的李讷就开始严重失眠了。

碰到这种情况,毛主席心疼女儿不能继续这样下去,就打算让她去井冈山中央办公厅的“五七干校”参加劳动锻炼。

现在,李讷已经过了三十岁,她的婚姻问题成了大家心里的一块大石头。毛主席很开明,从不给李讷压力让她早点结婚,都是顺着李讷的心意来。但李讷的妈妈江青就很不一样了,她挺着急的,还给李讷找了个高层干部的儿子介绍认识,可惜啊,这事儿最终也没成。

李讷找对象时,并不看重对方的家庭条件,而是遵循老爸的眼光,最后选了个农民出身的干部成家。在“五七干校”的日子里,李讷特别能吃苦,和大家一起埋头干活,但可惜好景不长,她身体撑不住病倒了。这时候,有个姓徐的年轻小伙子主动站出来,无微不至地照顾她,一来二去,两人之间就慢慢有了感觉。

相处了一段时间后,李讷打算嫁给小徐,两人就递交了结婚申请。这申请没多久就送到了毛主席面前,他看过后,在上面简单写了几个字:批准,江青也得看看。并且,在申请的最下边,他又加了句:孩子们的事儿,还是让孩子们自己拿主意吧。

这段话是说给江青的,毛主席早就料到江青可能不赞成这桩婚姻。没错,江青一看那结婚报告,脸就拉下来了,她搞不明白,自家闺女咋就看上个没啥好背景的小子呢?那份报告在江青手里压了好久,最后才勉强给批了。

李讷的婚礼办得特别朴素,因为它不是在首都北京,所以没能像她姐姐李敏那样,有爸爸亲自到场见证。婚礼那天,就摆了两小桌宴席,请的都是干校里的同事,外加几位毛主席特地派来道喜的朋友。

结婚那天,李讷没见到爸爸,不过收到了他送的礼物——一整套《马克思恩格斯全集》。遗憾的是,她没能得到妈妈的祝福,心里挺不是滋味的。

不过,李讷的这段婚姻关系最终还是走到了尽头。两人因为文化背景和性格上的不合,老是闹矛盾,后来干脆分开住了。那时候,李讷已经怀上了孩子。没过多久,他们就正式离婚了。婚姻的失败对李讷打击特别大,身心都受到了影响,日子过得挺艰难,但她始终没跟父亲说过这些烦心事。

1976年,毛主席离开了我们,紧接着,江青也被抓了起来。这事儿对李讷来说,又是一个沉重的打击,她心里头特别难过,生活也变得特别不容易。悲伤、寂寞、迷茫,这些情绪就像是一块块大石头,反复压在她的心上。慢慢地,她话越来越少了,不太喜欢和人交往,就自己一个人默默地过着日子。

当李讷感到孤单失落的时候,从小看着她长大的李银桥两口子找上门来了。

李银桥两口子费了好大劲才见上她一面,瞧见她孤零零地带着孩子,日子过得挺不容易,韩桂馨心里头那个难受啊,当下就琢磨着要给李讷牵个线。可李讷呢,挺没底气的,说:“我妈是那‘四人帮’里的,谁还敢跟我处对象啊!”

但是,多亏了韩桂馨的辛苦寻找,还真让她碰上了一个挺合适的人。这人叫王景清,老家在神木,跟韩桂馨是老战友了。王景清对李讷的身份一点也不在乎,他直接说道:“我之前见过她,感觉还行,我挺心疼她现在的状况的,见见也无妨。”

李讷和王景清挺合得来的,可能这就是缘分吧,没多久他俩就决定结婚,去递交了申请。话说回来,江青她就算跟“四人帮”扯上关系,但终归还是李讷的妈。因此,1984年那会儿,李讷还是去了趟监狱,探望了她妈。

江青现在没那么反对了,但她还是问李讷:“那家伙知道你的身份吗?”李讷回答说:“王景清在部队里,对我家里的情况一清二楚。”江青提醒李讷:“你现在有两个身份,一个是毛主席的女儿,另一个也是我的女儿。”

听到老妈这么说,李讷心里头一震,赶紧宽慰她:“妈,你别担心,他不会在意的。”

李讷这次的婚姻真是挺美满的,王景清跟她特别合得来,给了她满满的浪漫。到了晚年,他们俩过着简简单单、不张扬的日子,幸福得很。