1949年寒冬,蒋介石站在台北士林官邸的窗前,望着阴沉的天空,手中的拐杖重重敲在地板上。他脑海中不断回放着三年前那场决定命运的战争。

当年的西北战场上,他嫡系中的嫡系胡宗南手握三十万美械精锐,却被彭德怀率领的三万人打得溃不成军。

中原战场上,桂系的白崇禧宁可看着黄维兵团被围歼,也不肯派一兵一卒救援。

想到这里,他猛地抓起桌上的茶杯摔得粉碎,牙缝里挤出那句浙江方言:“娘希匹!”

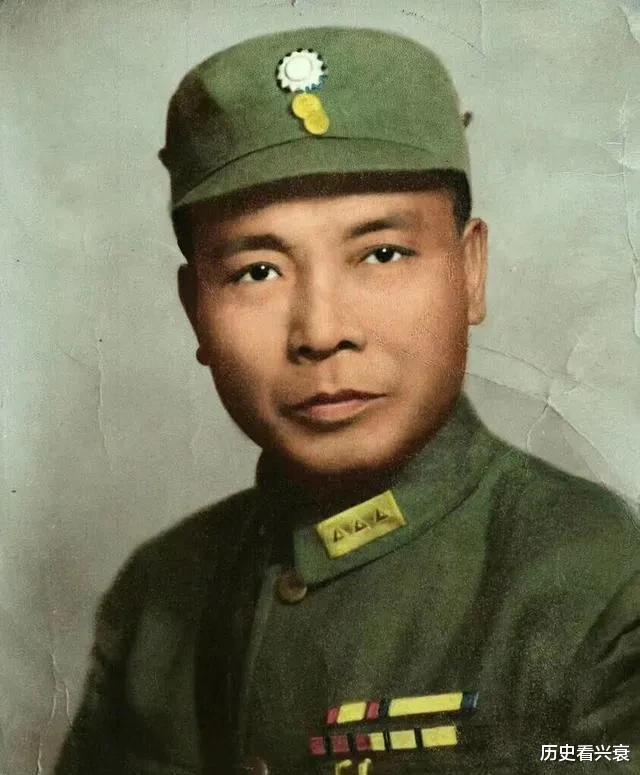

被胡宗南输掉的西北防线胡宗南这辈子最风光的时候,是在南京总统府的授勋仪式上。

这个身高不足一米六的浙江小个子,胸前挂满勋章,被蒋介石拍着肩膀称为“黄埔楷模”。

1947年3月,当他带着全套美式装备开进延安时,连美国记者都惊呼“国民党即将肃清西北”。

但谁也没想到,这座空城竟成了他人生滑铁卢的开始。

在陕西清涧,胡宗南的整编第3军被彭德怀的部队围得像铁桶。士兵们守着370具日军留下的掷弹筒,却因为长官命令“保存弹药”而不敢开火。

等到解放军冲锋号响起时,这些武器连油纸封都没拆开,就被西北野战军缴获成了战利品。

最讽刺的是,当胡宗南的参谋长在电话里哭喊“共军在用我们的野炮轰我们”时,南京参谋本部还以为他在说胡话。

蒋介石在日记里大骂:“宗南误我!三千门火炮抵不过三把锄头!”但骂归骂,当46名监察委员联名弹劾这位“西北王”时,老蒋还是红着眼圈在弹劾书上写下“暂缓议处”。

毕竟,这个在他1927年下野时冒死送密信的心腹,是他最后的脸面。

“小诸葛”的致命算计比起胡宗南的“蠢”,白崇禧的“精”更让蒋介石咬牙切齿。

1948年秋天的南京军事会议上,当参谋总长指着地图汇报“黄百韬兵团像条死蛇瘫在陇海线”时,白崇禧突然起身冷笑:“徐州归刘峙,武汉归我,这仗怎么打?”满座将领瞬间鸦雀无声。

这个细节后来被逃到台湾的杜聿明写进回忆录,说那一刻连吊灯都在晃。

淮海战役最吃紧时,蒋介石派专机接白崇禧到徐州坐镇。飞机刚落地,白崇禧却借口“视察江防”连夜飞回武汉。

第二天国防部接到报告:华中剿总扣下了准备东调的宋希濂兵团,码头上桂系士兵和中央军端着枪对峙。参谋次长拿着电报的手直哆嗦:“白健生这是要造反啊!”

但真正给蒋介石致命一击的,是12月那个飘雪的夜晚。白崇禧联合李宗仁发出“亥电通牒”,逼宫要求总统下野。

据老蒋侍从室的主任回忆,当时老蒋把电报纸撕得粉碎,却对窗外说了句:“当年北伐,他在武昌城下也是这么算计唐生智的。”

最后的遮羞布退守台湾的军舰上,胡宗南缩在角落里啃着冷馒头。这个曾经的中将总司令,此刻连个勤务兵都使唤不动。

1950年大陈岛失守时,他在日记里写:“校长若用我守台,必不至此。

”而海峡对岸,白崇禧住进台北南昌街的小洋楼,每天晨练时总要多绕开两条街,他怕碰到从大陆逃来的其他将领,更怕看见他们眼里的恨。

1966年某天凌晨,台北宪兵司令部突然包围白公馆。第二天报纸登出“白崇禧将军心脏病突发逝世”,但私下里军官们都在传:他床头那本翻烂的《三国志》,正好停在“诸葛亮星落五丈原”那一页。

蒋介石至死都没想明白,为什么他眼中的胡宗南,在1947年延安保卫战里宁可烧掉仓库也不留给解放军;也没看懂“专唱反调”的白崇禧,1949年长江防线崩溃时为何死守武汉三个月。

或许就像他晚年对蒋经国说的:“不是他们太无能,而是我们这个党,从打进南京城那天就开始烂了。”

当台北故宫博物院展出胡宗南的佩剑时,解说牌上写着“黄埔一期优秀学员”。

而白崇禧的灵堂前,李宗仁托人送来的挽联只有八个字:“三军易得,一将难求。”

历史洪流滚滚向前,这两个被蒋介石恨之入骨的人,终究会随着历史的久远,而被人们淡忘。