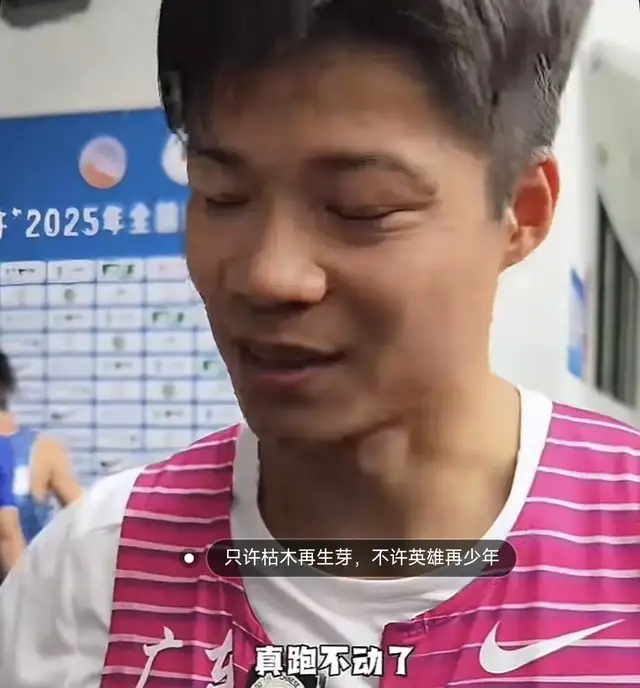

“我都有点不好意思来比赛了。” 当35岁的苏炳添站在2025年全国田径大奖赛的赛后采访区,用沙哑的嗓音说出这句话时,现场突然陷入一种微妙的寂静。

这个曾经以9秒83改写亚洲历史的“飞人”,此刻以10秒49的成绩勉强晋级半决赛,却坦然地谈论着“退役”二字。这画面像一记闷棍,敲碎了无数人对英雄永不落幕的幻想——原来,就连亚洲短跑的神话,也逃不过时间的审判。

苏炳添的职业生涯像一部精心编排的剧本:2015年突破10秒大关,东京奥运会9秒83的亚洲神话,奥运铜牌的荣耀……每一个节点都像是被命运刻意标注的惊叹号。然而2025年4月11日的肇庆田径场,当他在男子100米预赛中以小组第二的成绩冲过终点时,观众席的掌声里却夹杂着叹息。10秒49——这个成绩甚至不如他一年前外训时的10秒50。

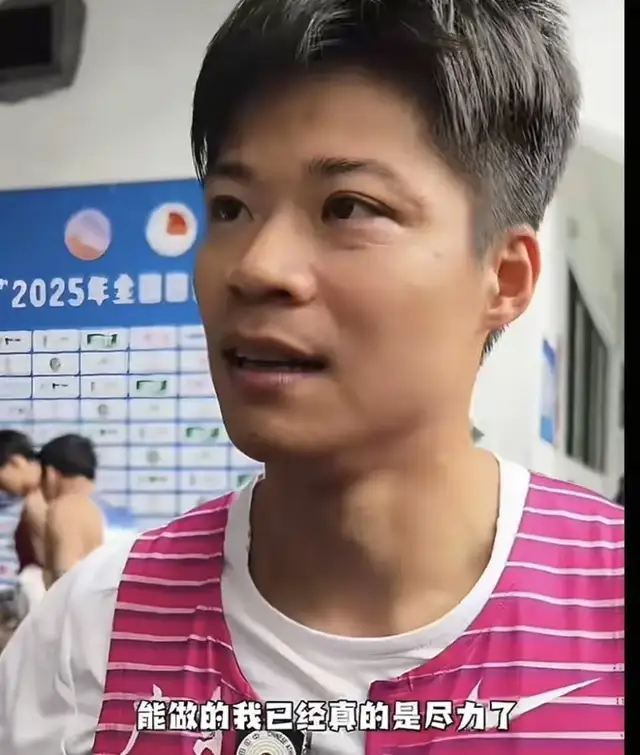

“能坚持的,我都已经尽力了。”他反复念叨这句话,仿佛在说服自己接受某种宿命。事实上,这场比赛的真正目的早已超越了胜负。他瘦了整整10斤,身体机能肉眼可见地衰退,连他自己都承认:“现在跑出来的成绩,就是自然规律。”可偏偏,他选择用这样一场“不够体面”的比赛,作为职业生涯的句点试探。

苏炳添的独特,恰恰在于他总在颠覆人们对“体面”的认知。2024年外训跑出10秒50后,他本可以带着“亚洲最快”的标签优雅退场。可这个广东仔偏不。他咬着牙减重、恢复,哪怕知道“再练也跑不进10秒1”——那个他给自己设定的全运会参赛门槛。

“我参加比赛就是为了验证,看自己还能不能给广东队的接力赛当块垫脚石。”这话听着心酸,却是他最赤裸的坚持。当其他老将忙着在社交媒体上贩卖情怀,他却像块固执的礁石,任由后浪拍打。00后的对手们在他身旁风驰电掣,而他拖着不再年轻的身体,硬是把比赛变成了一个人的奥林匹克。

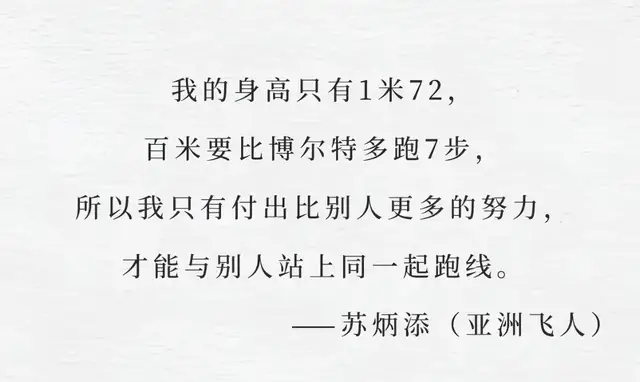

这种“不要脸”的劲头,早在他职业生涯初期就已显山露水。当年那个被嘲笑“爆发力不足”的农村少年,愣是用改良起跑技术的方式,把自己逼成了亚洲标杆。如今面对衰老,他依旧选择最笨拙的方式对抗——用肉身丈量时间的刻度,哪怕每一步都比从前沉重。

就在所有人以为他要含泪告别时,苏炳添却突然话锋一转:“如果半决赛跑得好,可能还有下一场。”这近乎孩子气的倔强,暴露了他最深层的焦虑:不是害怕离开跑道,而是害怕自己的离开失去意义。

他太清楚一个残酷的现实——中国短跑的辉煌,至今仍系于他一人之身。东京奥运会的铜牌、9秒83的纪录、破10秒的壮举……这些成就像一座孤峰,后人连脚印都难以寻觅。于是这个“跑不动”的老将,硬是用最后一丝气力把自己变成桥梁:从竞技者转型为铺路者,从创造历史转为传递火种。

“我希望年轻人敢冒险、敢付出,就像我当初那样。”那个曾经用技术革新颠覆短跑认知的苏炳添,此刻正用另一种方式延续自己的跑道——只是这次,他要战胜的不再是计时器,而是整个时代对“英雄迟暮”的偏见。

这或许才是他真正的“终极大招”:用主动走下神坛的方式,为中国田径腾出更多可能性。就像他当年硬生生在黑人统治的短跑领域跑出一道缺口,现在,他正试图用退役的举动,在“造神”与“毁神”的舆论漩涡中劈出一条新路——一条允许英雄老去、允许传奇转身的路。

“做好每一个瞬间的自己,我觉得足够了。” 苏炳添说道。10秒49的成绩单静静躺在记分牌上,像一份迟到的成人礼——他终于不再是被9秒83定义的神,而是那个从广东小镇一路踉跄跑来的苏炳添。当最后一个弯道近在眼前,这个35岁的男人选择用最苏炳添的方式冲刺:直面时间的利刃,然后,在它落下前率先转身。

信息来源:九派新闻《10秒49名列第二,35岁苏炳添赛后发声:这可能是我最后一场比赛了》

人是有命啊,2021已经是搏命式延迟退役了,983的出现让他多了几个亿的代言,后面三到2024年其实已经跑不动了,时不时的出现一下把一个周期的代言赚完退役就可以了。但不可否认他的优秀。

你18岁,给我跑个10.49出来?