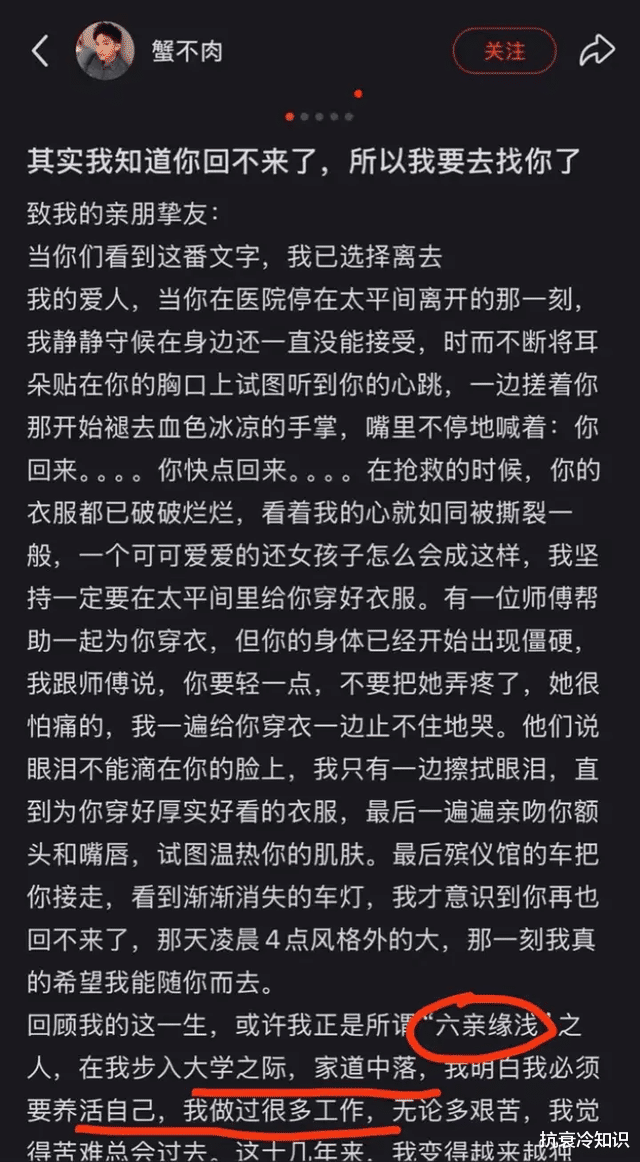

2025 年 4 月,一个名为 "蟹不肉" 的社交账号突然引爆网络。33 岁的谢先生(网名 "蟹不肉"),在妻子病逝仅仅四个月后,选择了以殉情的方式结束自己的生命,用最决绝的方式践行了 "生死相随" 的承诺。这个真实发生的故事,比任何虚构的爱情小说都更加震撼人心 —— 妻子黄小姐因双相情感障碍离世后,这个曾经热爱生活、擅长制作旅行攻略、充满阳光气息的男人,最终被无尽的思念彻底击垮。

翻开他们的生活点滴,会发现这对夫妻的爱情并非遥不可及的浪漫传说。从聊天记录中可以看到,他们会因为减肥计划而推迟拍摄婚纱照,会为抢到情人节结婚登记号而欢呼雀跃。甚至在谢家振决定结束生命前,他还在仔细打包妻子用过的牙刷和梳子。这些充满烟火气的日常细节,让人们看到了 "从前车马慢" 式的深情,在这个快餐式爱情盛行的时代,显得尤为珍贵而真实。

"蟹不肉"的悲剧,如同利刃一般,撕开了现代社会隐藏的深层伤口。相关数据显示,我国丧偶人群中,抑郁发病率高达 35%。然而,像"蟹不肉"这样用情至深、难以走出悲痛的人,在现实中仍是少数。值得深思的是,他的前同事曾感慨:"以前觉得他到处旅行好自由,现在才懂他的孤独。" 这句话,恰恰道破了当代年轻人的生存困境 —— 朋友圈里晒着世界各地的打卡照片,深夜里却只能借酒消愁。

心理学专家指出,90% 的人能够在半年内逐渐走出丧亲之痛,而"蟹不肉"显然属于那 10% 深陷 "病理性哀伤" 的人群。当我们翻看他带着亡妻照片前往泰国看烟花、每天摆放双人餐具庆祝结婚纪念日的动态时,看到的不仅是令人动容的深情,更是一个人在快节奏社会中,寻求情感寄托与代偿的无奈尝试。

三、走出阴霾的五个自救锦囊1. 允许自己 "不坚强"浙江省人民医院廖医生强调:哭泣比强装镇定健康得多。就像"蟹不肉"岳母所说的 "眼泪流干了",悲伤需要一个出口,而不是强行压制。建议大家每周留出一段 "情绪垃圾时间",可以翻看过去的老照片痛痛快快哭一场,或者写一封给逝者的信,然后将它烧掉,让悲伤随着烟雾一同消散。

2. 重建生活锚点"蟹不肉"的悲剧,很大程度上源于他完全保留妻子生前的生活痕迹,将自己困在回忆的牢笼里。专家建议,可以保留一两件具有纪念意义的物品,但更重要的是重新建立新的生活秩序。比如,他的同事提到 "以前隔三差五旅行",其实恢复旅行的习惯,就是一个很好的过渡方式,能帮助人们逐渐走出阴霾。

3. 制造物理缓冲带宁波心理专家张媛媛提出的 "哀伤整合" 概念,值得我们借鉴。简单来说,就是不要让自己 24 小时沉浸在悲伤的回忆中。如果"蟹不肉"能够将给亡妻上香的时间,分出一部分用于经营咖啡店,或许就能在一定程度上延缓情绪的崩溃,给自己的心灵留出喘息的空间。

4. 善用群体疗愈那个发现"蟹不肉"绝笔信后立即报警的网友,让我们看到了社会支持的重要性。在遭遇情感创伤时,可以尝试参加读书会、宠物社群,甚至加入游戏战队,通过建立新的人际关系网络,获得情感上的支持,避免自己在悲伤中坠落。

5. 警惕 "殉情美学" 陷阱虽然"蟹不肉"的故事令人动容,但心理医生也发出警告:媒体在报道此类事件时,需避免将自杀行为浪漫化。正如他的岳母所说:"你还年轻,应该找新的伴侣。" 有时候,好好活着,带着逝者的那份爱继续前行,才是对他们最好的告慰。

四、科技时代的生死课在"蟹不肉"的社交账号里,我们看到了这个时代最矛盾的印记 —— 他带着妻子的照片 "云游" 泰国,用手机直播绚烂的烟花,却最终困在数字记忆的牢笼中无法自拔。这不得不让我们反思:在科技高度发达的今天,云存储可以留住海量的数据,但我们的心理健康,依然需要现实世界的支点。

或许可以尝试开发 "数字哀悼" 功能:在纪念日自动推送旅行攻略,将曾经的聊天记录生成 AI 语音陪伴。科技不应成为束缚情感的牢笼,而应该成为帮助人们疗愈心灵的工具。

五、写在最后"蟹不肉"用生命演绎了 "问世间情为何物" 的悲壮,但我们更希望看到另一种结局:他能够带着妻子的照片,继续经营充满回忆的咖啡店,将他们的故事写成温暖的旅行指南,帮助更多经历情感创伤的人走出阴霾。

爱情最美的模样,不该是生死相随的悲壮,而是 "替你好好看世界" 的温柔。当我们为这个故事唏嘘不已时,别忘了给身边的人一个拥抱 —— 在这个快餐式爱情盛行的时代,能够好好活着,真诚地说出 "我爱你",或许才是最奢侈的浪漫。