互联网上不少人认为,大明实亡于李自成、张献忠为主体的农民起义。满清能够入关并定鼎中原纯属运气好,捡了他们的漏。不过事实却恰恰相反,如果没有满清,李自成和张献忠登不上历史的舞台。

首先,时间线可以证明努尔哈赤和他的满清“遥遥领先”。

通常意义上明末农民起义的始发点,是天启七年三月爆发的陕北起义。李自成和张献忠揭竿而起的时间还要更晚一些,分别是崇祯二年冬和崇祯三年春。

关外的满清,如果从努尔哈赤以十三副铠甲谋业开始,是万历十一年,这时候李、张二人尚未出生。如果从努尔哈赤发布“七大恨”正式反明开始,是万历四十六年,此时李自成还在种地,张献忠则在延安府衙当捕快。

其次,从因果关系上,应该说满清是诱发明末农民起义的主要原因之一。

万历四十六年努尔哈赤率兵攻陷抚顺、清河;万历四十七年在萨尔浒之战大败辽东经略杨镐,随后陷开原、灭女真叶赫部;天启元年攻占辽阳、沈阳,吞并河东之地;天启二年又在广宁之战大溃明军,将地盘扩至锦州一带 ……

对于这段时间(至天启七年)大明在辽东的一系列失败,可以用各种各样的原因替明廷解释或推脱,但不能说农民起义拖累大明让它无法在辽东放开手脚吧。

为了组织大军征剿关外满清,明廷于万历四十六年加征临时性赋税 -- 辽饷。初始每亩加派(白银)三厘五毫,单看税率辽饷并不高。依照明末的粮价,三厘五毫不到半斤米,但不能忽略三个事实。

第一,加征的辽饷不够用。

辽饷加派的第一年,朝廷征收了二百四十万两(部分来自万历内帑),但辽东上报军费300万两。更尴尬的不仅是辽东不臣未被剿平,第二年辽东上报的军费还进一步飙升到800万两(主要是萨尔浒之战的消耗) ……

怎么办?唯有将临时变为持续并提高税率,“亩加三厘五毫,天下之赋增二百万有奇。明年复加三厘五毫。明年,以兵工二部请,复加二厘。通前后九厘,增赋五百二十万”。

第二,地方实际征收时只会让辽饷加倍。

由于贪腐以及各级府衙的历史积欠、度支不足等原因,朝廷新加的临时性赋税,由于监管相对薄弱,往往会成为地方官吏眼中的“肥肉”。地方征收时各种吃拿卡要,从而推高实际税率。

第三,明末时底层百姓本就挣扎在生死线上。

撇开虚无的威武霸气,两千多年的皇权统治本质就是压榨底层百姓。普通民众能吃饱就称得上治世、盛世了。而明末显然不是好时光,此时底层承担赋税的能力非常低,看似不高的辽饷就会成为压垮他们的最后一根稻草。

这些因素叠加起来就导致农户为逃避赋税而弃地沦为流民,地方府衙为完成征收只会对剩余农户加大压榨,这就迫使更多农户弃地。这种恶性循环,不仅让流民的规模快速膨胀,也让社会秩序动荡起来,进而诱发出大起义 ……

换句话说如果没有满清,或者明廷能尽早剿平关外,明末农民大起义很有可能不会发生,或者其规模会缩小很多。

最后,从能力上说满清对大明的损伤远大于农民军。

由于大明无法在辽东占据优势,只能持续加大对辽东的军事投入(增兵和大规模修建堡垒),这就导致辽东的军费窟窿越来越大。入不敷出的明廷只能拆东墙补西墙,缩减其它地区的军费投入以补辽东不足。

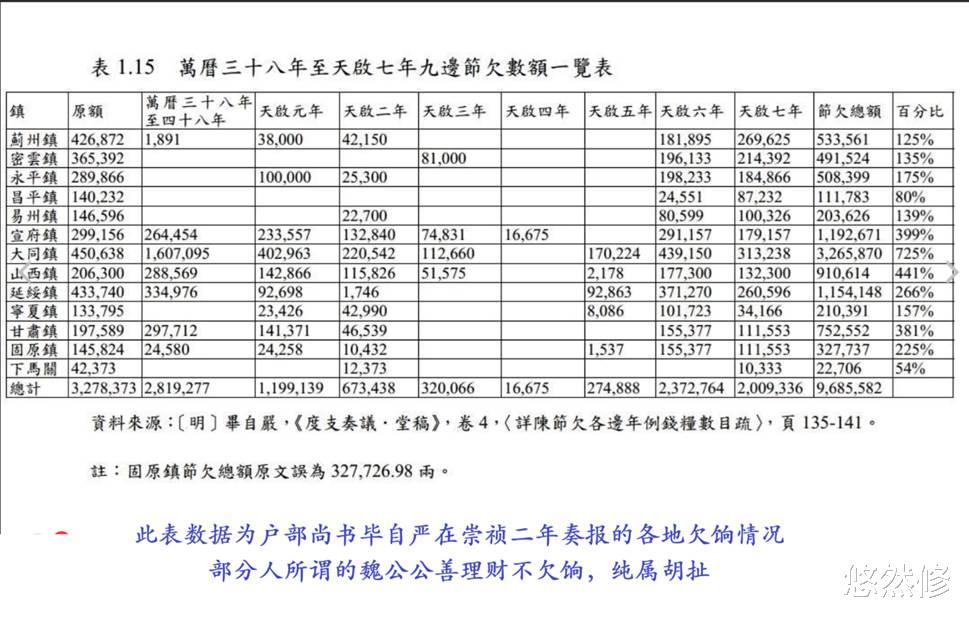

从天启朝开始,宁夏、甘肃、山西、陕西等地明军就陆续被拖欠军饷。

“至天启五年三月底,户部累计欠宣、大、山西、延、宁、甘、固四百七十六万馀两,而各省直积欠则数至二百八十四万两”(李起元《计部奏疏》)。到崇祯登基时,户部累计欠九边军饷高达九百六十余万两。

普通军士也是人,吃不上饭也会逃亡。这种逃亡不仅扩大了流民的规模,也大幅度缩减了各地明军的战斗力。这也是天启七年后,西北各地流民起义军蜂起的重要原因。某种程度上可以说,李自成、张献忠们就是被满清推上历史舞台的。

其次,农民起义大范围爆发后,在很长一段时间里给明廷的压力并不大,因为农民军的战斗力很差。

崇祯十四年之前,明军不仅屡屡大胜起义军,几千明军追着数万起义军跑的战例也不少见。那为何明廷始终无法剿灭起义军呢?因为关外的满清在帮忙。

崇祯六年九月,十几万起义军被包围于河南武安一带,而且大佬级人物全在(高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成、贺双全等)。形势一片大好之际,满清破边墙入寇,崇祯急召曹文诏率主力勤王,留守的总兵王朴没有把握歼灭民军就选择了招安 ……

崇祯九年,卢象升率军连续击溃一代闯王高迎祥,流民军精锐丧尽不说,还始终摆脱不掉卢象升的追杀。形势一片大好时满清入寇京畿,崇祯急令卢象升率军北上勤王,中原的流民军如释重负 ……

崇祯十一年,洪承畴、孙承宗、孙传庭等联合大败起义军,李自成仅率十八骑突围。又是形势一片大好之际,清军第四次入关劫掠。洪承畴和孙传庭等将,不得不先放下陕西的平叛大业,响应勤王诏令 …… 如果没有满清的牵掣,明廷完全有能力镇压住农民大起义。

而关外的满清自皇太极上位后,针对大明启用了一种很有效或者说很恶毒的策略。

尔等建议直取燕京,朕意以为不可取燕京。如伐大树,须先从两旁斫削,则大树自仆。朕今不取关外四城,岂能即克山海?今明国精兵已尽,我兵四围纵略,彼国势日衰,我兵力日强,从此燕京可得矣。

《清太宗文皇帝实录·卷十二》

不少人觉得关宁防线很牛,满清直到大明灭亡也未能攻克,进而认为满清攻不下山海关,就无法入主中原。

满清未克关宁防线是事实,但未能攻克的原因,是满清不想攻克。皇太极希望通过入关劫掠这种方式,在最低损失的情况下让大明持续性放血的同时壮大自身,故而不去死磕坚城雄关。

千里长城实际处处是漏洞,满清的五次入关劫掠对于大明是致命的打击。

首先,如前文所述,清军多次入寇间接助力了大明内部的农民起义军。让明廷陷入剿而不灭的困境,不仅持续性消耗钱粮军队,也让大明的秩序和生产被持续破坏,进而造成大明国力持续衰退。

其次,大量掳掠人口、牲畜,大幅度摧毁了明朝在北方尤其是京畿一带的生产、资源、人力供应能力。

例如崇祯十一年,多尔衮率清军第四次入关劫掠。洗劫京畿和山东,不仅劫掠大量财物,还俘掠462300人丁(畜)至关外充为劳力。崇祯十五年,阿巴泰率军第五次入寇。克山东三府、三十州、三十六县,杀鲁王朱以派及以下近千名宗室,劫掠人口369000余和无数牲畜。这次清军不仅在关内冲荡八个月,兵锋甚至到达连云港 ……

这五次劫掠,有两次清军是秋季入关、次年开春才返回关外,完全不惧冬季后勤困难。有三次带着劫掠的财物、人畜从京师城下通过,完全无视大明兵锋。京师的门户之一天津卫,也被清军占领过半年之久 ……

这种大规模劫掠,导致原本人口稠密的京畿和山东,出现了大片无人区。而古代受生产、运输能力的限制,朝廷可直接调用的人力、物资基本都集中于京畿一带。满清的这种放血,让明廷的军事应对能力直接降了几个台阶,只能频繁要求内地各省勤王,进而对大明造成更大的损耗。

与其同时满清再于关外执行围点打援,利用自身野战优势,消耗明廷好不容易筹集起来的军队,进而让明廷丧失直接掌控的机动力量(崇祯殉国时朝廷能直接调控的军队只剩吴三桂这一支)。

崇祯之所以坐困愁城,眼睁睁看着扛刀的李闯向自己走来,不能不说其中有满清的一份功劳。甚至可以说李自成能覆灭大明,是捡了满清的“漏”。

满清是个消耗大明的硬碴子,自身人口太少是吞不下大明的,拖到大明瘟疫旱灾民军四起,多尔衮再插进来浑水摸鱼,收编一部分打一部分才成就了大业

质量很高,热度太低