紫禁城暮色:光绪之死,慈禧之谜,晚清的黄昏

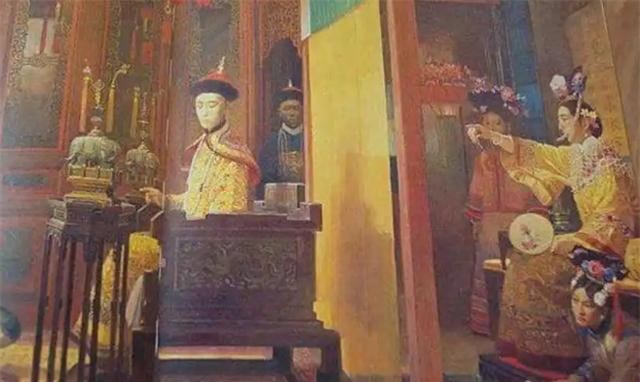

1908年11月,紫禁城笼罩在一片肃杀的寒意之中。慈禧太后的身体每况愈下,而年轻的光绪皇帝则仿佛被死神紧紧扼住咽喉。这并非普通的疾病缠身,而是权力斗争的阴暗写照,一场无声的宫廷政变正在悄然上演。

11月10日,慈禧太后右胸剧痛,却仍旧安排太监为光绪皇帝送去膳食,这看似寻常的举动,却暗藏着难以言喻的意味。当天晚上,令人不寒而栗的一幕发生了:光绪皇帝的棺椁被提前移入乾清宫。内务府接到旨意,要为光绪皇帝诊治,然而,这道旨意最终被阻挠。这预示着什么?是意外?还是蓄谋已久? 光绪皇帝的命运,似乎早已被注定。

接下来的两天,光绪皇帝的病情急转直下,腹痛难忍,无法进食,也无法言语。而与此同时,慈禧太后的病情也日益恶化,王公大臣们焦急地在乐寿堂外等候着,空气中弥漫着紧张、不安的气氛,仿佛暴风雨来临前的宁静。11月14日下午,太监送去一杯酸奶,这看似微不足道的举动,却引发了大臣们的无限猜测,难道这是最后的慰藉,还是……?当晚6点半,光绪皇帝驾崩。然而,令人震惊的是,慈禧太后在听到这个消息后,精神状态却异常好转,她甚至开始操持光绪皇帝的后事,直到深夜。这巨大的反差,更加深了人们对光绪皇帝死因的怀疑。现代科学技术对光绪皇帝遗体的检测,更是证实了他死于中毒。 这无疑为这桩历史悬案增添了一抹浓重的血色。

慈禧太后的最后一天,1908年11月15日,也充满了戏剧性的色彩。凌晨,她精神矍铄,正常梳洗打扮,召见军机大臣、隆裕皇后和载沣商议国事,仿佛一切都在她的掌控之中。上午,她下达了以溥仪名义的诏书,册封自己为太皇太后,隆裕皇后为太后,这无疑是权力交接的最后一步。中午,用膳时她突然头晕,随即召开紧急会议,安排隆裕皇后和载沣的分工,并亲自审定遗诏。在遗诏中,慈禧太后特别强调后宫不得干政,并警惕太监专权,这或许是她对晚清政治局势的担忧,也是她对历史教训的深刻反思。 下午5点,慈禧太后驾崩,据说,她死前双眼炯炯有神,宛如回光返照。

一年之后,1909年11月9日,慈禧太后的葬礼举行了。然而,这场盛大的葬礼却因为防腐技术的落后,而变成了一场令人作呕的悲剧。由于夏季高温,慈禧太后的遗体腐败严重,送葬队伍中弥漫着令人难以忍受的臭气,沿途百姓纷纷掩鼻而行。队伍浩浩荡荡,不仅有皇室成员、王公大臣,还有无数的仪仗队、乐队,以及抬棺材的壮丁,甚至还有无数的牲畜,其场面之宏大,令人叹为观止。然而,令人作呕的恶臭却盖过了所有的喧嚣,将整个葬礼蒙上了一层阴影。 这一切,如同对晚清王朝的讽刺与控诉,更如同对慈禧太后一生的总结。二十年后,孙殿英盗掘东陵,慈禧太后的陵墓被破坏,陪葬品被洗劫一空,尸骨抛弃,这更像是对晚清王朝最终命运的预示。

光绪皇帝的死因至今仍是一个谜,虽然官方说是病死,但种种迹象表明,他的死极度可疑。许多历史学家和公众都普遍认为他是被慈禧太后毒杀的。 从众多历史文献和专家的分析报告来看,光绪皇帝的死因确实扑朔迷离,许多证据指向慈禧太后,但缺乏直接的、确凿的证据。

慈禧太后临终前的权力安排和遗言,反映了她对清朝未来走向的担忧,以及对后宫干政和太监专权的警惕。她的一生,是权力与野心的完美写照,也是一个时代的缩影。 她精明强干,手段狠辣,掌控了清朝数十年的命运,但最终也未能逃脱历史的审判。

慈禧太后与光绪皇帝的死,以及东陵被盗,都为后世敲响了警钟,提醒我们权力斗争的残酷以及历史的无情。这不仅仅是晚清历史的悲剧,也是一个时代的警示。 权力往往伴随着阴谋和杀戮,而历史的真相,往往被掩埋在重重迷雾之下。 我们应该从这段历史中汲取教训,避免重蹈覆辙。