【前言:】

1976年9月9日,毛泽东逝世,举国沉浸在深切的悲痛之中。

许世友将军在广州得知消息后,立即携带枪支前往北京,进入人民大会堂为毛主席守灵。在众多前来吊唁和守灵的人中,他是唯一一个带着枪支的人。

毛泽东曾表示,许世友携带武器前来见他时,任何人不得阻拦,因为他确信许世友不会对他不利。许世友将军也曾感慨,只有毛泽东真正了解他的为人。

当时国内局势复杂,各地都需要加强稳定。叶剑英、聂荣臻和徐向前三位元帅召集了许世友将军,直接问他:你在广州军区的工作进展如何?南京军区那边你还能掌控吗?

许世友领会了叶帅的言外之意,经过一番深思熟虑后说道:南京军区司令员曾经担任过我的警卫员。三位元帅听到这句话后,顿时放松下来,相互间露出了心领神会的笑容。

许世友将军为何持枪参加守灵仪式?三位元帅又为何对此产生疑虑?许世友与南京军区之间究竟有何特殊联系,使得他即便身处广州,仍能指挥南京的部队?

【许世友与毛主席】

许世友将军最初的名字是许仕友,这个名字寄托了他家人的期望。由于许将军来自农村,他的长辈希望他未来能够有所成就,步入仕途,并与有能力的人建立联系,因此为他取了这样一个名字。

许将军早年生活充满波折。他8岁进入少林寺学习武术,后来回家探亲时意外打死了一名地主家的恶少,被迫逃亡。随后,他在吴佩孚的军队中服役数年,最终选择加入中国共产党。这段经历为他后来的革命生涯奠定了基础。

在红军长征期间,毛泽东亲自为许世友命名。因其无畏的战斗精神和一系列胜利,许世友被提拔为红军军长。

毛泽东对这位新任军长说:“你已经从普通士兵成长为高级指挥官了,身份和责任都不同了。作为共产党人,我们的目标是团结全世界的劳动人民。你应该有更广阔的视野,把眼光放得更远。成为世界人民的朋友,这个目标不是更有意义吗?”

许将军听完毛主席的建议,觉得这个名字改得特别好,心里很高兴,于是决定以后就叫许世友了。

许世友与毛泽东的关系远超一般上下级,他们之间的信任和友情深厚而特殊。这种关系并非仅仅因为毛泽东曾为他改名,而是建立在长期的共同经历和相互理解之上。作为毛泽东身边的重要人物,许世友不仅是他的忠实护卫,更是值得信赖的战友。两人在革命岁月中共同面对挑战,这种并肩作战的经历让他们的关系更加紧密。许世友对毛泽东的忠诚和毛泽东对他的信任,构成了他们之间独特而深厚的情感纽带。

1937年对许世友而言,无疑是最为煎熬的时期。那一年,他在延安遭到了诸多怀疑和批评,处境十分艰难。面对这样的压力,许世友萌生了离开延安、返回四川开展游击战的想法。然而,这个计划还没来得及付诸行动,就被提前发现了。

在那段时期,毛主席始终坚定支持许世友。他向中央领导层明确表示:许世友并非有意从事“反革命”活动,他只是暂时思想上有困惑,想回到前线参与游击战而已。

毛主席对许世友的充分信任,让许世友下定决心将全部身心都托付给毛主席。自此,他始终坚定地追随在毛主席身边,忠诚地守护着毛主席,直到生命的最后一刻。

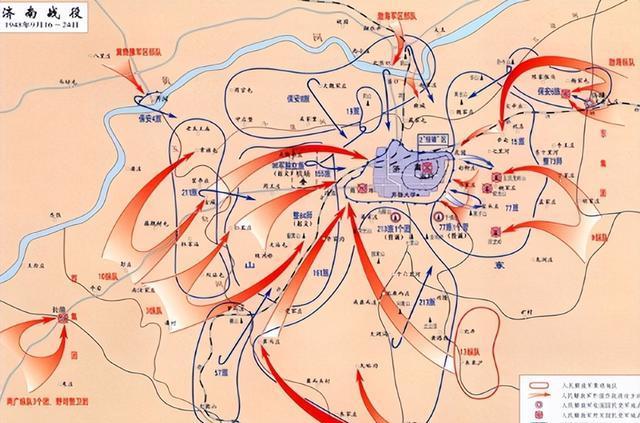

在毛主席的领导下,许世友的军事才能得到了全面展现。解放战争时期,毛主席非常欣赏许世友在战场上的英勇表现,特别是在攻打济南城这样艰巨的任务中,尽管许世友当时正在休养,毛主席还是亲自指定他担任指挥,让他重返前线。

许世友没有让人失望,他带领华东野战军连续奋战八天八夜,最终攻克了国民党军队严防死守的济南城。这场战役中,尽管敌军防御严密,但许世友指挥的部队依然凭借顽强的战斗意志和出色的战术,成功拿下了这座坚城。

【毛主席忠诚的战士】

1955年,许世友被任命为南京军区总司令,他在这个职位上连续工作了18年。实际上,自新中国成立后的相当长一段时间里,各大军区的司令职位都很少发生变动。

1973年,毛主席决定对八个军区进行人事调整,但需要找到一个合适的突破口来推进这一政策。在这一关键问题上,毛主席首先考虑的人选是许世友。

在一次与各军区领导的会面中,毛主席以轻松的口吻询问许世友是否阅读过《红楼梦》。许世友回答仅读过一次,毛主席随即指出,仅仅一次阅读是不够的,至少需要读五次才能对作品有深刻的理解和发言权。毛主席进一步强调,军人不仅要有武力,还需具备文化素养。他提倡文职官员也应学习军事知识,而武职官员则应涉猎文学,认为文武官员都应具备全面的知识和技能。

紧接着,毛主席把讨论重点转向了军区领导调整事宜,决定让许世友前往广州军区出任司令员。面对这一安排,许世友毫不犹豫地表示服从,体现了他作为毛主席忠实部下的坚定立场。

在广州军区任职期间,许世友无论多忙,都会挤时间阅读,并且每读完一本书都会找人交流心得体会。他的这一习惯很快在广州军区传播开来,带动了全体官兵纷纷效仿,形成了一股浓厚的读书风气。

1976年,毛主席逝世时,许世友还未完成对《红楼梦》的第五次阅读。

在当时的特殊时期,一些别有用心的人企图制造事端,破坏党的团结。面对这种形势,许世友将军挺身而出,他以实际行动表达了对毛主席的忠诚和对人民的捍卫。他持枪前往吊唁的举动,正是源于毛主席生前对他的充分信任和器重。这一行为充分展现了许世友坚定的政治立场和深厚的革命情怀。

叶剑英等领导人果断采取行动,以强有力的手段清除危害国家和社会安定的不法分子,确保中央政权与人民群众的安全稳定。

作为全国的经济枢纽,上海在维护社会稳定方面具有特殊重要性。叶剑英在权衡各方因素后,认为南京军区最适合承担这一任务。然而,由于当时南京军区领导层的信任度存在问题,经过慎重考虑,最终决定由许世友出任这一关键职务。

许世友确实有能力直接指挥南京军区,但他目前担任的是广州军区总司令。为了避免不必要的误会,他经过慎重考虑后给出了回应:南京军区司令曾经是我的警卫员。

这一回应恰到好处,既未过分凸显个人能力,又成功化解了三位元帅心中的疑虑。通过平实而巧妙的表达,既保持了谦逊姿态,又有效地解决了当前的顾虑,体现了说话者的分寸感和智慧。

【许世友与聂凤智】

许世友提到的司令,实际上是副司令聂凤智;他口中的“警卫员”也只是调侃,两人是多年并肩作战的挚友。

济南战役的胜利,聂凤智将军功不可没。他的指挥才能为许世友将军成功攻克济南城提供了关键支持。尽管"没有聂凤智就没有许世友8天拿下济南"的说法略显夸张,但这充分体现了聂凤智在军事战略上的卓越能力。他的贡献在战役中起到了决定性作用,为迅速攻占济南奠定了坚实基础。这一历史事件充分展现了聂凤智将军在军事指挥上的过人之处,其战略眼光和战术部署对战役胜利产生了重要影响。

最初,聂凤智将军被安排前往东北,任务是帮助东北野战军扭转当地战局。然而,许世友对此并不情愿,随即向中央发了一封紧急信件,声称聂凤智因伤病未愈,无法适应东北的气候,强烈建议将其留在山东继续休养。

从这些事实可以看出,许世友对聂凤智十分器重和信赖,而聂凤智也用实际行动回报了这份信任。两人之间建立了深厚的互信关系,聂凤智以出色的表现证明了许世友的眼光没有错。这种上下级之间的信任与配合,体现了他们之间良好的工作关系。

在济南战役中,聂凤智指挥的第九纵队原本接到命令,任务是辅助宋时轮的第十纵队进行攻城作战。然而,聂凤智果断调整策略,将原本的支援角色转变为主动进攻,直接承担起主攻任务。这一决策改变了战斗的格局,展现了他在战场上的果断与灵活。

在接下来的战斗中,第9纵队展现出了极强的战斗力,攻势凌厉,作为一支原本负责支援的部队,他们表现得比主攻部队还要勇猛。这种猛烈的进攻让守城的王耀武难以应对,接连遭遇失败。最终,聂凤智指挥的第9纵队甚至比主攻的第10纵队更早登上了城墙。

聂凤智将军以其强悍的作战风格闻名,不仅在战场上表现出色,日常生活中也以性情急躁著称,这与许世友的性格颇为相似。

许世友和聂凤智这两位将军,性格都很刚烈,作战风格勇猛无畏,对革命事业忠心耿耿,甚至不惜牺牲生命。他们这种性格和作风,一般人可能难以适应,但正是这种相似的特质,让两人格外投缘。他们在共事过程中,关系超越了普通的上下级,更像是情同手足的兄弟。这种深厚的战友情谊,让他们在多年的合作中始终默契十足。

因此,当叶帅和其他人向许世友询问南京军区的情况时,许世友首先想到的人就是聂凤智。

人民军队的使命始终是守护国家和人民的利益。许世友从加入军队那天起,就坚定不移地践行这一信念,他确信聂凤智也持有同样的观点。

许世友和聂凤智始终坚定不移地响应党和国家的号召,无论面临何种任务,他们都毫不犹豫地挺身而出,全力以赴。他们的忠诚和奉献精神,体现了对党和国家的深厚情感与坚定信念。在关键时刻,他们总是毫不犹豫地站出来,用实际行动证明了自己的责任与担当。