当宁德时代董事长曾毓群用“变态级”形容华为的电池技术标准时,中国汽车工业的暗流已汹涌至全球舞台。这场始于2021年的技术博弈,不仅让广汽“望而却步”,更让宝马、奥迪等国际巨头主动俯身拥抱华为的“铁腕标准”——这背后,是一场关于智能汽车话语权的历史性重构。

华为标准:“比德国人更德国”的技术霸权

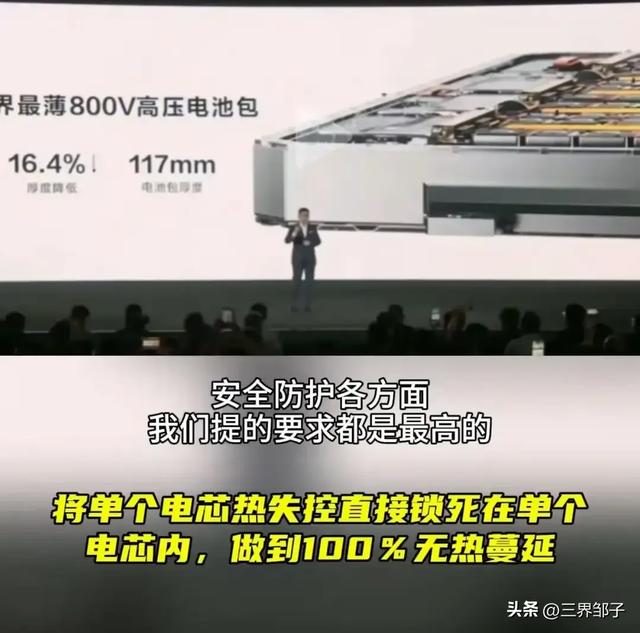

华为对动力电池的要求有多苛刻?据曾毓群透露,其测试标准远超国标5倍以上,部分指标甚至比德国VDA标准高出30%。以电池循环寿命为例,国标要求1500次充放电后保持80%容量,而华为直接将门槛拉升至5000次,对应整车寿命超过200万公里——这正是宁德时代2020年已实现量产的“黑科技”,但华为要求匹配更极致的BMS(电池管理系统)和热失控防护。

这种“技术洁癖”贯穿华为智能汽车解决方案的全链条。在智能驾驶领域,其MDC计算平台需通过ASIL-D功能安全认证(汽车电子最高安全等级),而行业普遍停留在ASIL-B级;激光雷达的失效概率被压缩至10^-8/小时,相当于千年一遇的故障率。广汽曾试图合作,但华为要求的2000小时极端环境路测、每秒万亿次算力冗余设计,直接让成本飙升25%,最终合作搁浅。

宝马、奥迪的“精明算盘”:用华为标准重塑护城河

与广汽的退缩形成鲜明对比,宝马在2025年选择与华为深度融合鸿蒙生态,其逻辑直指技术制高点。安全溢价,华为智驾系统通过超5000项功能安全测试,事故规避率较行业平均水平提升47%,这与宝马“零致命事故”的品牌承诺深度契合。

生态统治力,鸿蒙系统已覆盖中国25%的华为手机用户,MyBMW App接入鸿蒙后,用户留存率提升3倍,这正是宝马“在中国,为中国”战略的核心抓手。成本重构,华为全栈自研模式将智驾系统开发周期缩短40%,模块化方案让宝马新世代车型的电子电气架构成本下降18%。

奥迪的选择更具象征意义——其母公司大众正与华为联合开发L4级自动驾驶系统,目标直指2027年实现“方向盘可选配”。这种激进布局的背后,是华为用“中国标准”重新定义智能汽车安全基线:其全冗余架构可实现10毫秒级故障切换,远超行业通用的100毫秒阈值。

技术“暴政”下的产业变局:从“市场换技术”到“标准定江山”

华为的“技术暴政”正在引发连锁反应!供应链洗牌,传统Tier1供应商博世、大陆的市占率三年内下滑12%,而华为智能汽车部件业务营收2024年突破600亿元,同比增长280%。价值重构,智能驾驶系统成本占比从2021年的15%飙升至2025年的35%,车企利润向技术供应商快速转移,广汽董事长曾庆洪“为宁德时代打工”的抱怨,正在华为生态圈重演。地缘博弈,欧美车企为获得华为智驾授权,不得不开放核心数据接口,这与宁德时代早年凭电池技术倒逼宝马开放整车开发权限如出一辙。

中国智造的“新方法论”:用极限标准撕裂技术霸权

华为的崛起揭示了中国智造的新范式。标准即武器,将技术指标拉升到对手难以承受的阈值,正如宁德时代用200万公里电池终结“续航焦虑”,华为用ASIL-D认证重建安全信任。生态即领土,鸿蒙系统已连接2.3亿台智能设备,车载场景的深度整合让车企难以割舍,这种生态黏性远超单一技术优势。开放即统治,华为向宝马开放5G T-Box核心代码,换取对整车电子架构的主导权,这种“技术换主权”的策略正在改写全球汽车业规则。

当德国《明镜周刊》惊呼“华为正在汽车领域复制高通模式”时,他们或许忽略了更深层的变革——这不是简单的技术替代,而是一场由中国企业主导的产业哲学革命。从宁德时代用电池标准重构供应链话语权,到华为用智驾铁律重塑安全基线,中国智造正从“追赶者”蜕变为“规则制定者”。这场静默的技术战争没有硝烟,但胜负早已写在那些“变态级”的标准里。