《76年农村老汉摸军博馆文物被制止,嚎啕大哭:这是我背回来的》

寒冬的北京,军事博物馆里人头攒动。一位身着破旧棉袄的老人,颤巍巍地站在陈列柜前,泪水不停地往下流。"这是我的,这就是我的啊!"老人激动地想要触摸展柜里的文物。

"老爷爷,对不起,文物不能碰。"工作人员礼貌地制止。

"你知道吗?这是我用命保护的!我背着它走了两万五千里路啊!"老人突然嚎啕大哭起来。

周围的参观者都被这突如其来的一幕惊呆了。展柜里,那台看似普通的发电机,究竟藏着怎样惊心动魄的故事?这位朴实的老人,又经历过怎样的峥嵘岁月?

一、惊世奇缘:发电机与老兵的重逢

1976年的军事博物馆里,陈列着许多珍贵的革命文物。那天,一位穿着补丁棉袄的老人,由一个年轻人搀扶着走进了展厅。老人佝偻着背,看起来很是疲惫,却执意要来参观。

"爷爷,您慢点走,咱们慢慢看。"年轻人正是老人的侄子,因为老人病重,特地带他来北京看病。

讲解员正在给一群参观者介绍展品:"这是我军长征时期使用的发电机,重约68公斤,是当时红军通讯的重要设备......"

"发电机?"老人听到这个词,突然抬起了头,目光炯炯有神地望向展柜的方向。他挣脱了侄子的搀扶,快步走向展柜。

这一幕引起了其他参观者的注意。只见老人站在展柜前,双手不停地颤抖,眼泪止不住地往下流。他伸出手,想要触摸展柜里的发电机。

"老爷爷,不能碰展品。"一旁的工作人员连忙上前制止。

谁知这句话像是触动了老人的某根神经,他突然放声大哭起来:"这是我的啊!我背着它走了两万五千里!多少战友都牺牲了......"

老人的话让在场所有人都愣住了。一位穿着制服的馆长闻讯赶来,仔细打量着这位特殊的参观者。

"同志,您是......"

"我叫谢宝金,是老红军。"老人抹了抹眼泪,指着展柜里的发电机说,"这台发电机,我看得出来,就是当年我背的那一台。你看这里,还有当年在过草地时留下的划痕。"

馆长连忙让工作人员取来椅子,请老人坐下。其他参观者也都围了过来,想要听听这位老红军的故事。

"42年前的事了啊......"谢宝金望着展柜里的发电机,仿佛又回到了那段艰苦卓绝的岁月。

这时,一个十来岁的小男孩好奇地问:"爷爷,这个发电机有什么特别的吗?"

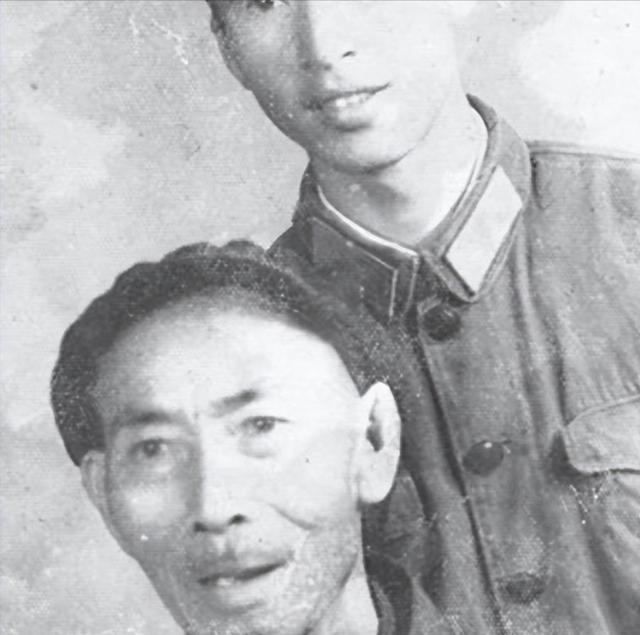

谢宝金从衣兜里掏出一张泛黄的老照片,照片上是一群年轻的战士围着这台发电机。他指着照片上一个魁梧的年轻人说:"看到没有,这就是我。当年我和127个战友一起负责保护这台发电机。"

"可是为什么要那么多人保护一台发电机呢?"更多的参观者围了过来。

"这可不是普通的发电机啊。"谢宝金说着,又一次望向展柜,"它就像是红军的'千里眼'。没有它,我们就无法和党中央联系,无法传递军情......"

博物馆的工作人员赶紧找来纸笔,开始记录这位老红军的回忆。而谢宝金的侄子则站在一旁,第一次知道自己这位平日里总是默默无闻的叔叔,竟然有着如此不平凡的过去。

二、矿工变红军:命运的转折点

1933年的江西,正值盛夏,山里的空气潮湿闷热。谢宝金和往常一样,扛着工具走进了矿山。这座矿山是当地有名的铁矿,每天都有许多贫苦农民来这里讨生活。

"老谢,听说你昨天一个人就搬了二十块大石头?"工友们经常这样调侃谢宝金。在矿上,谢宝金的力气可是出了名的大,就连监工都对他另眼相看。

"干活就要一心一意。"谢宝金总是这样回答。他从小在农村长大,没念过书,但父母教导他要本分做人,踏实干活。

那天,矿上来了几个陌生人。为首的是个四十多岁的中年人,穿着普通的布衣,却给人一种不同寻常的感觉。这人正是毛泽民同志,他奉命来这一带考察,寻找可靠的同志加入革命队伍。

"同志们辛苦了!"毛泽民走到矿工们中间,和大家攀谈起来。当听到谢宝金的名字时,他特别留意:"就是你背得动百十斤重物?"

谢宝金憨厚地点点头:"干活总得出力气。"

"你可知道现在外面是什么形势?"毛泽民问道。

谢宝金摇摇头。他每天天不亮就下矿,天黑才回家,对外面的事情知之甚少。

毛泽民便开始给他讲述当时的革命形势,讲述红军是如何为穷苦人民打天下。听着听着,谢宝金的眼睛亮了起来。

"谢宝金同志,你愿意跟我们去当红军吗?"毛泽民问道。

"红军?"谢宝金一时没反应过来,"我这样的人,也能当红军?"

"革命需要的就是你这样的好同志!"毛泽民说道。

就这样,已经36岁的谢宝金告别了矿山,跟随毛泽民参加了红军。由于他力气大,又忠厚老实,组织很快就安排他到通讯部门工作。

"宝金同志,这个任务很重要。"首长将一台发电机交给他,"这是我们和党中央联络的唯一设备,你一定要保护好它。"

从此,谢宝金和这台发电机结下了不解之缘。每天,他都会仔细检查发电机的每个零件,生怕出现任何差错。战友们都说,谢宝金对这台发电机,比对自己的性命还要珍惜。

"首长放心,我就是豁出这条命,也要保护好它!"谢宝金的这句承诺,就这样一做就是几十年。

没人知道,这个来自矿山的壮汉,将在不久后的长征路上,用自己的双肩,完成一个令后人震撼的壮举。而这一切,都要从一场突如其来的战役说起......

三、生死守护:情报处的"千里眼"

1934年10月,红军被迫开始战略转移。对于通讯部门来说,最重要的就是要保护好这台珍贵的发电机。没有它,红军将失去与党中央联络的唯一通道。

"同志们,这台发电机就是我们的'千里眼'!"通讯部门的负责人紧急召集了一批精干战士,"现在,我宣布成立128人保护小组,由谢宝金同志担任组长。"

这128个战士,每个人都有特殊的任务。有的负责观察地形,有的负责警戒,有的负责轮流抬运发电机。谢宝金则要统筹全局,确保发电机的安全。

"报告首长,发电机每天至少要检查三次!"谢宝金向上级汇报工作安排。为了确保发电机不出问题,他制定了严格的检查制度。每次检查都要记录在一个小本子上,上面密密麻麻写满了数据。

然而,战争的残酷远超想象。在湘江战役中,敌人的轰炸机像蝗虫一样密集。炮弹在队伍周围爆炸,战士们一个接一个倒下。

"不能再这样下去了!"谢宝金看着战友们的牺牲,当即做出决定,"从现在起,发电机我一个人来背!"

"不行,太危险了!"战友们纷纷反对。发电机重达68公斤,再加上各种零件和工具,总重量接近百斤。这样的重物,一般都需要4到8个人轮流抬运。

"我力气大,我能行!"谢宝金不容分说,将发电机背在肩上,"你们负责警戒和开路就行。"

就这样,谢宝金一个人扛起了这个重担。白天行军时,他将发电机背在肩上;夜晚宿营时,他就把发电机放在身边。

有一次,队伍遭遇敌人突袭,大家都在寻找掩体。谢宝金却顾不上躲避,第一时间将发电机藏在一个安全的山洞里,自己则趴在洞口用身体挡住。

"这台发电机每天都在工作。"通讯员老张说,"就在前天,我们还用它发出了一份重要电报,向党中央报告了部队的情况。"

128人的保护小组,在长途跋涉中不断减员。有的战士牺牲了,有的走散了,有的体力不支掉队了。但发电机始终完好无损,这成为了谢宝金最大的安慰。

每当夜深人静,谢宝金就会轻轻擦拭发电机。他总是说:"这不是普通的机器,这是革命的'千里眼',是我们的命根子啊!"

日子一天天过去,部队继续向前挺进。而更艰难的考验还在前方等待着他们:湿滑的雪山、危险的草地,每一步都可能是生死考验。但谢宝金知道,只要背着这台发电机,就一定要往前走,一定要走到胜利的那一天......

四、智勇双全:九死一生的创新之举

长征途中,每一天都是新的挑战。当部队来到草地边缘时,谢宝金面临了前所未有的困难。

"前面就是草地了,"一位向导对大家说,"看起来像是平坦的草原,实际上下面都是沼泽,一不小心就会陷进去。"

原本128人的保护小组,此时只剩下谢宝金和两名战友。面对这片一望无际的绿色"死亡地带",背着重达68公斤发电机的谢宝金,必须想出一个万无一失的办法。

"老谢,你看那边的竹林。"一位战友指着不远处说。这片竹林给了谢宝金灵感。

"有办法了!"谢宝金放下发电机,带着战友们砍来几根粗壮的竹子,"咱们做个竹排,把发电机绑在上面拖着走。"

他们用绳子将竹子捆扎成简易的竹排,又在竹排上铺了厚厚的草料,把发电机稳稳固定住。这样,即使脚下陷入沼泽,发电机也能安然无恙。

"这招真行!"战友们看着谢宝金的创意,都竖起了大拇指。就这样,他们用了整整三天时间,才穿过了这片危险的草地。

但更大的考验在后面。当部队开始翻越雪山时,寒冷成了最大的敌人。发电机的金属外壳在低温下结了厚厚的冰霜,如果不及时处理,零件就会被冻坏。

谢宝金想出了一个办法:他把自己的棉衣脱下来,仔细地包裹住发电机。每走一段路,他就要停下来用体温给发电机"取暖"。

"谢班长,你不冷吗?"战友们心疼地问。

"我不怕冷,"谢宝金一边搓手一边说,"这发电机可不能冻坏了。"

渡江时的场景更是惊心动魄。敌人的炮火从对岸袭来,河水又湍急无比。如何保护发电机安全过河,成了一个棘手的问题。

这时,谢宝金注意到河边有一些油布,那是用来包装粮食的。他立刻叫来战友,将油布一层层包裹在发电机外面,最后用绳子紧紧捆住。

"就算掉进水里,也不会进水!"谢宝金拍着胸脯说。

果然,这个办法奏效了。当他们终于游到对岸时,打开油布一看,发电机完好无损,一点水都没有进去。

在翻越夹金山时,空气稀薄,连呼吸都十分困难。谢宝金想出了一个新办法:在陡峭的地方,他和战友们用绳子做成简易的滑轮装置,将发电机一点点往上拽。

"慢点,慢点,"谢宝金不断提醒战友们,"宁可多花点时间,也不能有闪失。"

就这样,靠着一个个土办法,谢宝金和他的战友们带着这台珍贵的发电机,一次次化险为夷。这些看似简单的创举,却在最危急的时刻救了大家的命。

当部队终于抵达延安时,这台发电机仍然能够正常工作,继续发挥着它的重要作用。而谢宝金的这些智慧之举,也在战友们中间流传开来......

五、归于平淡:英雄的晚年抉择

新中国成立后,组织上特别关照谢宝金的功劳,想安排他到北京工作。一天,首长亲自找到他:"谢宝金同志,组织准备安排你去国家金库工作,那里待遇好,也能照顾到你。"

"首长,我想回老家。"谢宝金说这话时,声音很坚定,"我是农村人,只会干体力活,还是回去自己的地方好。"

首长再三挽留,但谢宝金心意已决。就这样,这位曾经背着发电机走过两万五千里长征的老红军,默默地回到了江西老家。

回乡后,谢宝金开始在村里收废品。每天天不亮就出门,挑着扁担走村串户。街坊邻居都不理解:"你说这谢老头,当过红军,立过大功,怎么偏要干这收破烂的活计?"

但谢宝金总是笑呵呵地说:"总得有人干这些事,再说收废品也是为国家节约资源嘛!"

日子一天天过去,谢宝金的生活很是清苦。他住的是土砖房,穿的衣服上都是补丁。村里人都劝他:"老谢啊,你写个申请,找组织反映反映,领点抚恤金也好啊!"

"不用,不用,"谢宝金总是摆手,"国家建设需要钱,我还能干活,不给国家添麻烦。"

1975年冬天,谢宝金的老伴病重。村里人又劝他:"老谢,你得找组织帮忙啊,你是老红军,组织不会不管的。"

谢宝金却说:"我自己能想办法。"他把家里仅有的一点积蓄都用在了老伴的医药费上。

到了1976年,谢宝金自己也病倒了。这次是侄子执意要带他去北京看病。"叔,咱们顺道去军博馆看看。"侄子说,"听说那里收藏了很多长征时期的文物。"

谢宝金同意了。他也想看看,那些年他和战友们出生入死保护下来的东西,现在都怎么样了。

就在军博馆里,他看到了那台魂牵梦萦的发电机。四十多年过去了,它安静地躺在展柜里,上面的划痕还清晰可见。这些划痕,每一道都是一个故事,都是一段血与火的记忆。

"这是我的啊......"老人的眼泪止不住地往下流。

这一刻,谢宝金仿佛又回到了那段艰苦卓绝的岁月:湘江战役的枪林弹雨,草地上的泥泞,雪山上的寒风,还有那些永远留在路上的战友们。

当博物馆的工作人员想要制止他触摸展柜时,这位朴实的老人终于忍不住哭出声来:"这是我背了两万五千里的啊!这是我的老朋友啊......"

整个展厅都安静下来,人们望着这位满脸皱纹的老人,望着他那双布满老茧的手,望着他那件打着补丁的棉袄。没有人再阻拦他,因为所有人都明白了:在这个普通的老人身上,藏着一段何等壮丽的历史。