清末时期,玉昆与周孝怀两位人士着手创建了少城公园,并在现今楠木林所在之地设立了一处运动场所,当时人们称之为体操场。此地配备了源自日本的各类运动设施,如平台、木马、天桥、波浪桥、秋千、木质障碍墙、单杠等。除此之外,还建造了一间木球室,随后又增设了一个简易的足球场。在接下来的数十年间,这片运动场地一直是成都市民极为宝贵且重要的体育活动中心。

1920年11月27日,储才中学与资属中学的学生们在成都举行了一场足球比赛。然而,他们在比赛过程中与四川督军刘存厚的士兵因争夺场地产生了冲突。这一事件迅速扩大,成为了轰动全国的四川省学军冲突事件之一。

1924年,卢作孚对公共设施进行整合,将公园、图书馆与体育场合并为一处,把原有的体育场地改造为现今的楠木林区域,同时在纪念碑东侧新开辟了一块体育场,并树立了一块标有“公共体育场”的木制标识牌。此外,他在“通俗教育馆”内增设了一个体育部门(也称健康部),并邀请成都高等师范学校负责体育事务的陆佩萱担任该部门主任。陆佩萱负责监督建造了一个周长300米的跑道、一个足球场、一个篮球场以及一个排球场。在念碍区的西侧,还建造了包括平台、木马、秋千、单杠等设施,并配备了两个室内乒乓球台。

1932年之后,“通俗教育馆”更名为“民众教育馆”。据邓穆卿先生的记述,该馆的历任馆长,首任为卢作孚,随后依次为曾孝彀、林恕(又名君默)、熊跃寰、程鸣歧、范英士、吴巽生、王运明、周树人(籍贯广安)、余镇南、谢鸿炎。邓穆卿担任的是最后一任馆长,他于1945年1月开始履职,同年12月离职。

周末及周日,成都各界人士纷纷来到此地参与运动和比赛,人流不断。因为在成都解放前,除了少城公园,几乎没有其他公共体育场所可供使用(学校除外)。因此,四川参加全国运动会前的国术、篮球、足球、网球等项目的选拔赛,都选择在公园内举行。

公共体育场的负责人于1923年起变更为陆佩萱,而到了1931年前后,该职位由国立成都大学体育专业毕业的周家泽接任。1934年后,这一职位转由日本东京高等师范学校体育专业毕业的向志均担任。在那个时期,热衷于网球运动的川军师长范绍增,因其别名“范哈儿”而广为人知,他个人出资1200大洋,指令向志均负责建造了一个标准化的网球场地。自1938年至1941年期间,公共体育场的管理工作由上海东亚体育专科学校毕业的黄体强承担,他在新中国成立后转而在成都音乐学院从事教育工作。1942年后,冯蓉先接手了这一职位,而1944年至1949年期间,则由黄锡嘏担任。

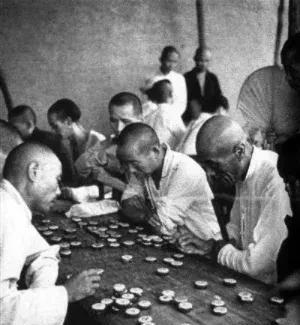

成都围棋在国内颇有名气,少城公园则是其重要的活动地点之一。20世纪30年代,成都成立了专门的围棋组织——“棋艺社”,地点位于翠云阁茶馆的二层。该社由刘福生担任社长,黄志远、陈大正、李泽厚为会长,而张仲明、钟石林、胡玉清、程志远、傅剑锋则担任监察委员,马安泰为主裁判,韩朴为副裁判。加入成都棋艺社的程序并不复杂,只需缴纳一元入会费,并每月支付两角常费,随后前往公园二楼找到管理员李文华办理手续即可,之后便能随时参与对局。

中华人民共和国成立后,“少城公园”的名称变更为“人民公园”。