在2025年马德里公开赛的签表出炉后,世界排名第一的伊加·斯瓦泰克与她的“克星”耶莲娜·奥斯塔彭科再次被分到同一半区的消息引发热议。这已是两人近两年内第四次在重大赛事中提前相遇,而类似的现象并非孤例——自2024年起,多名曾击败过斯瓦泰克的球员(如诺斯科娃、柯林斯等)屡屡被分入其所在半区,甚至被球迷戏称为“斯瓦泰克专属挑战区”。这种看似巧合的签表安排,再次将网球赛事中潜藏的“做签”争议推向风口浪尖。这一现象不仅关乎竞技公平性,更折射出职业网球的商业逻辑与利益博弈。

这种签表的高度雷同性并非新鲜事。早在2019年美网,组委会便因将小威廉姆斯与莎拉波娃的首轮对决称为“意外之喜”而备受质疑。这场被媒体渲染为“宿敌重逢”的比赛,最终以莎娃落败告终,但门票收入和转播收视率却创下新高。近年来,随着WTA市场热度波动,类似操作愈发频繁,且手法更为隐蔽。

以斯瓦泰克为例,自2024年在澳网被捷克新星琳达·诺斯科娃爆冷击败后,后者在随后的印第安维尔斯、迈阿密多次被分入斯瓦泰克所在半区。类似情况也发生在丹妮尔·柯林斯身上,她在2022年澳网击败斯瓦泰克后,后续赛事中频繁与波兰人同区。奥斯塔彭科堪称斯瓦泰克的“头号苦主”,两人职业生涯六次交手中,拉脱维亚人保持全胜,且多次在大满贯关键轮次阻击对手。然而,自2024年法网以来,两人在四项大赛中有三次被分入同一半区,包括2025年马德里赛。这种安排显然增加了赛事的话题性,尤其是奥斯塔彭科以“非种子选手”身份屡屡制造冷门的戏剧性。

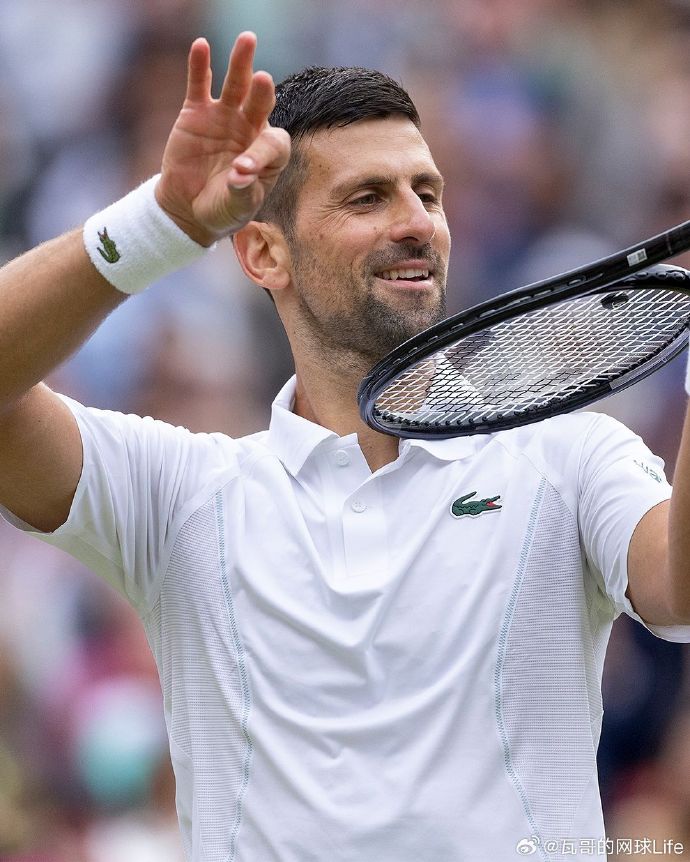

赛事方常通过将多位高人气选手或恩怨组合集中到同一半区,制造“提前决赛”的噱头。例如,2023年多哈站上半区汇集五位大满贯冠军,被媒体称为“死亡半区”,而下半区则相对平淡。类似操作在德约科维奇的签表中亦常见——2024年温网,组委会被指刻意将其与阿尔卡拉斯、辛纳等强敌隔离,确保其轻松晋级决赛,从而维持收视率与门票收入。职业网球的商业模式高度依赖赞助商、转播收视率与门票销售,而这种行为本质上是赛事方为商业收益最大化而采取的商业性安排。

斯瓦泰克与奥斯塔彭科的对抗已成为WTA的“流量密码”。两人风格迥异——斯瓦泰克的理性控场与奥斯塔彭科的疯狂进攻形成鲜明对比,后者甚至被评价为“击球隐蔽性极强,让对手难以预测”。这种对决天然具备戏剧张力,加之历史战绩的碾压性,每次相遇都能引发媒体狂欢。类似逻辑也适用于小威与莎拉波娃的“恩怨局”,尽管两人实力悬殊,但商业价值远超普通比赛。

通过为顶级球员设计“友好签表”,赛事方确保其尽可能走得更远,从而维持观众黏性。德约科维奇在2024年温网的签表被指“避开所有强敌”,最终轻松晋级决赛,便是典型案例。反之,若热门选手过早出局(如2025年多哈站种子选手集体爆冷),赛事后半程的关注度可能断崖式下跌。WTA近年因顶尖选手统治力下降而陷入“群芳混战”局面,做签可人为制造“黑马叙事”或“复仇故事”,弥补竞技悬念的不足。例如,诺斯科娃作为新星,通过多次与斯瓦泰克交手迅速积累知名度;而郑钦文与贾巴尔在迪拜站的“复仇战”也被刻意安排,以吸引亚洲与中东市场关注。

尽管这种行为短期内能提振商业表现,但其对竞技公平性与球员权益的侵蚀已引发广泛批评:网球赛事本应以世界排名为依据进行公平抽签,但人为干预导致高排名选手未必获得应有优势。例如,诺斯科娃因多次被分入斯瓦泰克半区,其晋级难度远超同排名选手,变相压缩了其积分与奖金的上升空间。密集的“强强对话”可能加剧球员的身体负荷,斯瓦泰克在2024年美网因连续对阵奥斯塔彭科、高芙等劲敌导致体能透支,最终止步16强并让出世界第一宝座。此外,低排名球员若频繁被安排与明星选手提前相遇,其职业发展可能受阻。目前,ATP与WTA均未公开签表生成的具体算法,抽签过程亦缺乏独立监督。2024年巴黎奥运会期间,莱巴金娜因“急性支气管炎”退赛,其签位被重新分配后,斯瓦泰克的晋级路径显著简化,进一步引发操控质疑。

这种行为如同一把双刃剑:短期内,它为职业网球注入了话题性与商业活力;长期来看,却可能损害这项运动的纯粹性与公信力。马德里赛斯瓦泰克与奥斯塔彭科的再度相遇,既是观众眼球的盛宴,也是体制弊病的缩影。若WTA希望在全球体育市场中持续发展,必须在商业利益与竞技公平之间找到更可持续的平衡点——毕竟,真正的巨星诞生于公平的战场,而非精心编排的剧本。(来源:网球之家 作者:小迪)