2011年,大S和汪小菲的“世纪婚礼”一度成为娱乐圈最轰动的话题,夫妻二人手牵手出现在台北豪华宴会厅的画面也成为了人们茶余饭后的谈资。

但在人们的惊叹和祝福声中,细心的人也许早就发现,这场奢亿婚礼的背后,藏着一种为流量所操纵的“计算”。

婚礼的每一个细节,从宾客名单到媒体拍摄权限,似乎都在为张兰母子计划推动的“流量棋局”服务。

十几年后的今天,回望这场婚礼以及这之后的一系列闹剧,除了婚姻破裂、家庭纠纷、直播风波等表面现象外,更值得探讨的,是张兰和汪小菲母子如何以一套看似“直白”的套路,成功撬动了大众的注意力和钱包。

在汪小菲进入公众视线之前,他的名字只出现在商界。

他是张兰一手创立的俏江南的“太子”,留给人们印象最多的是母亲的事业和背景。

这显然不足以让他成为焦点,更难承载张兰母子想要走向更大舞台的野心。

于是,“京城四少”的名号诞生了。

这个虚无缥缈、未经任何证实的身份标签,不知为何从媒体传出后迅速发酵。

汪小菲一跃而成为社交名流,媒体将他描述为“有钱又上进”,为他的后续话题提供了铺垫。

这一步,确实堪称妙棋。

再来看那场“世纪婚礼”。

人们记得的是大S穿着白纱的幸福模样,还有被形容为“皇家级豪华”的婚宴场景。

而很少有人会注意到,在这场婚礼之外,从事后媒体对婚礼的高调报道,到汪小菲母子随后刻意延续话题的访谈,甚至连张朝阳的“侵权赔偿风波”,都被母子俩巧妙利用,成为吸引流量的工具。

这场婚礼,虽然费了不少钱,但换来的还有大S丈夫、“豪门人物”等身份标签,这一切,都为汪小菲进入公众视野命中了开端。

提到张兰母子,不得不提“娱乐圈纪检委”王思聪。

这位从不吝啬发表犀利评论的“富二代”,14年前就公开指责汪小菲是“软饭男”,而他的母亲笔耕不辍、不断炒作话题的行为更被他形容为“戏精”。

当时王思聪的这番评价被一些人当做娱乐,但随着时间推移,似乎正在被一次次的现实验证。

离婚后,这对母子仿佛开启了“流量全模式”。

直播间的控诉、泪流满面的“深情跪地”视频、朗诵诗歌……母子俩的每一次发声都满含“戏剧张力”,直击流量痛点。

甚至连离婚中的细节也被一次次从不同侧面曝光,观众们拿着放大镜去审视他们的“精彩表演”。

可就是这样的喧嚣背景下,张兰的直播账号仍然积攒了巨大的曝光,甚至帮助卖出了不可思议的销售额。

更巧妙的是,他们似乎对此有着极其敏锐的把控能力。

以张兰直播间为例,利用“情绪化营销”和“悲情故事”抓住观众,几乎没有停下过。

这种边界模糊的流量生意,经常走在道德与舆论的灰线上。

大S去世,成了舆论场的分水岭。

在消耗流量的过程中,张兰母子继续延用熟悉的手法,试图再一次通过争议话题延续热度。

这似乎触及了大众的底线。

连账号被封禁这一天,都像是剧情编排好的一部分。

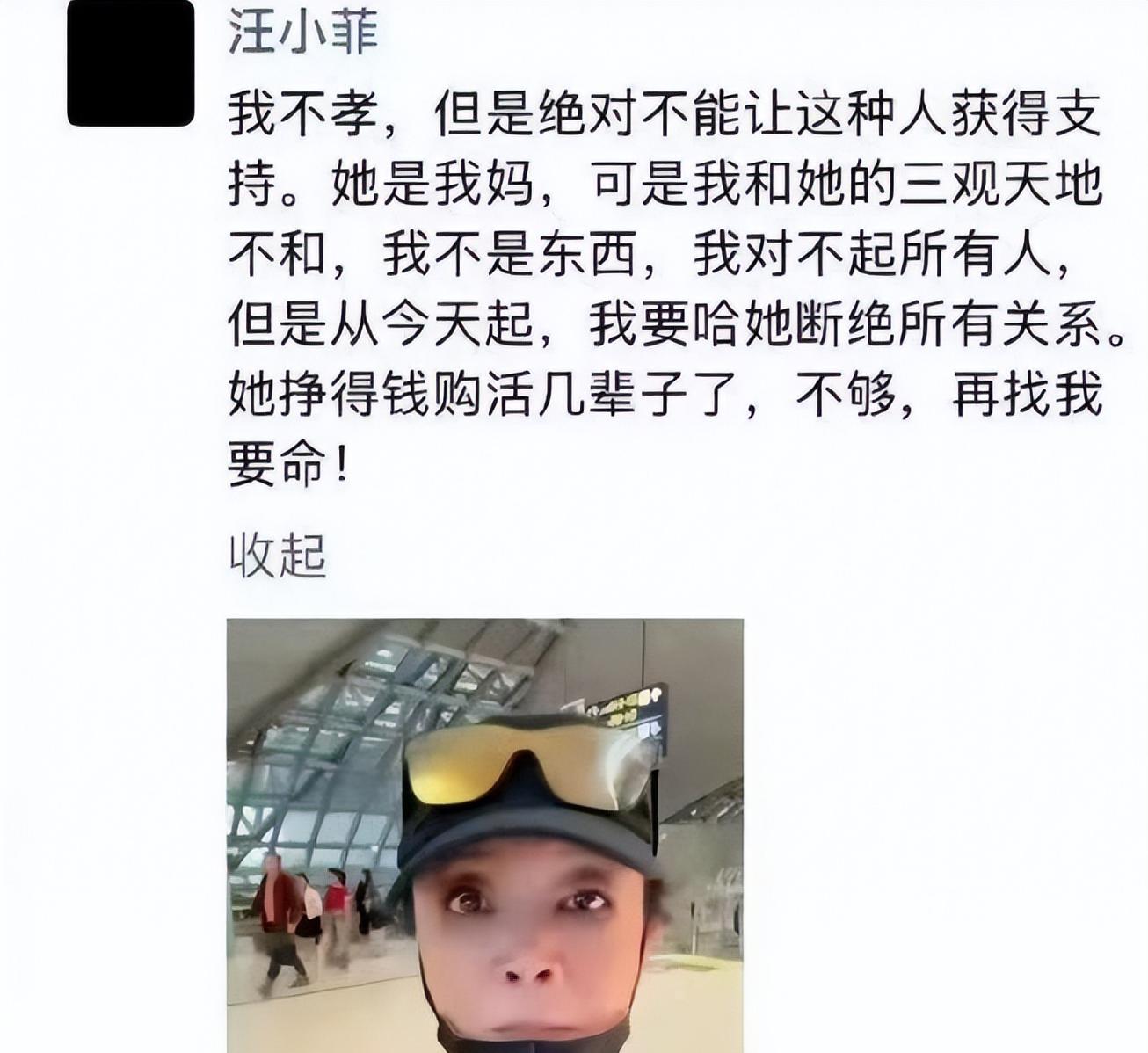

舆论再次聚焦到这对母子身上,他们也迅速切换了策略——张兰高调宣布与汪小菲“决裂”,称要“狠狠出手”,获得了一些认同。

仅仅数月后,两人又携手重归大众视线,在另一个平台重新开启直播事业。

这种反复反转的剧情,被人猜测是早就设置好的一种“剧本写作”。

所以,母子之间的所谓“争吵”,真的只是一次次的流量再分配吗?

在他们看来,这或许是另一种“断臂求生”的手段,为了保住市场利益,将自己塑造成受害者形象,吸引更多同情和支持。

这场漫长不断的流量争夺战,最终的矛盾点落在孩子身上。

围绕着两个孩子监护权的争议,不仅拉拢了更多流量参与讨论,更让公众开始意识到,这场闹剧中的最大的受害者是谁——那两个无辜的孩子。

汪小菲多次声称要为孩子争取权益,张兰也在直播间以哭诉的方式博取同情。

可张兰对大S及其家人的“攻击言论”,却正是对孩子心理造成二次伤害的不争事实。

被无数网友质疑以后,张兰反复辩解,试图以“爱孩子”为由掩盖自身行为,可惜用力过猛的操作反而让公众更加质疑她的真实意图。

更让人心酸的,是孩子在这场风波中失去了完整家庭。

无论外界如何解读矛盾,这个家庭裂缝造成的情感创伤,可能很难被弥补。

回顾张兰母子的“流量戏码”,其中确实有令人叹服的手段和高明的操作。

为了热度,他们甚至不惜拿家庭关系和亲情做赌注,把每一场纠纷都放大成一场“表演”。

但当流量变成唯一的追求,亲情、爱情甚至责任感都沦为了筹码。

这样的代价,真的值得吗?

或许,汪小菲和张兰还会推出更多新剧本,可观众们的同情心正在被消耗殆尽。

这场流量争夺战能走多远,也许并不取决于他们的聪明,而在于观众是否愿意继续买单。

毕竟,无论戏码多吸引人,情感的真诚,才是人们最终想看到的。