这绝对是航天界的奇迹,去年我国发射失利,未进入预定轨道的两颗DRO-A/B双星不仅被我国科学家成功拯救,通过多次复杂的技术调整重新拉回正轨,现如今这两颗卫星与地球上的另一个卫星还构建了全球首个地月空间DRO三星星座,真是太牛了!

这件事发生在去年,具体细节当时并未公布,但在今年4月终于公布了。

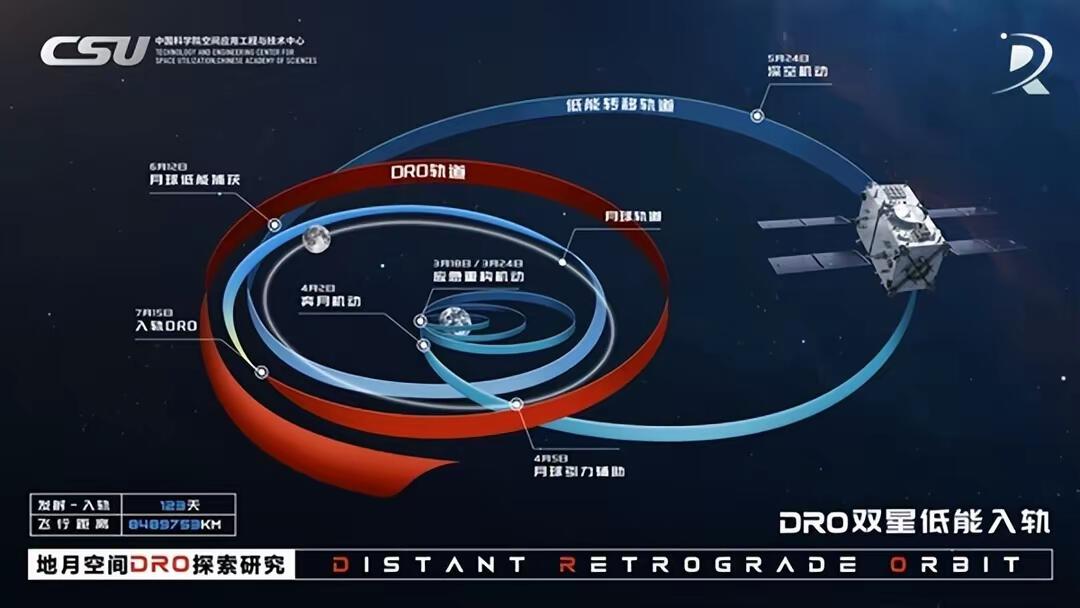

2024年3月13日,长征二号丙运载火箭搭载DRO-A/B双星从西昌卫星发射中心升空。火箭一二级飞行正常,但上面级“远征一号S”突发故障,导致两颗卫星被抛入远地点仅13.4万公里的“绝望轨道”,与预定的29.2万公里高度相差甚远,拯救难度大。

但地面测控团队并没有放弃,而是迅速启动应急响应,在平均年龄不到34岁的科研团队主导下,一场持续123天、跨越850万公里的太空救援行动展开。团队创新性采用“双星不分离”策略,交替使用这两颗卫星的燃料进行轨道抬升。通过交替使用推进燃料,可以实现平衡,同时避免单颗卫星燃料过度消耗。当时这两个卫星不仅没有成功进入预定轨道,还出现失控翻转问题,不过很快便迅速解决了。

3月18日,第一次轨道控制将远地点抬升至24万公里;

3月23日,第二是轨道控制将远地点抬升至38万公里;

4月2日,关键的奔月机动启动,利用地球和月球的引力助推,将卫星送入低能耗地月转移轨道;

7月15日,卫星成功进入远距离逆行任务轨道,即DRO轨道;

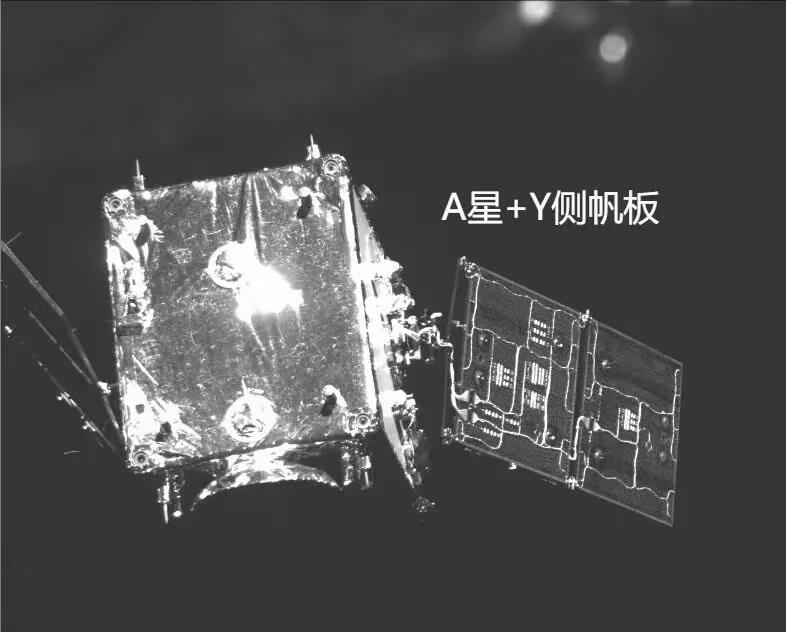

8 月 28 日,双星组合体成功分离并互相拍照。

最终,地面团队仅消耗传统方案20%的燃料,完成了这场看起来“不可能”的航天器拯救任务,让DRO-A/B双星实现绝境重生,真是太了不起了。

不过,这两颗卫星的太阳翼严重受损:DRO-A的太阳翼可转动但无法锁定,DRO-B的太阳翼完全“脱臼”。目前它们虽然成功进入DRO轨道,并构建了三星星座,但因为带伤上阵,后续寿命肯定会有折扣。可相较于完全失败,这已经非常不错了!

DRO轨道是地月空间中一类独特的有界周期轨道,距离地球约31-45万公里、月球7-10万公里,顺行绕地、逆行绕月,处于相对地月的势能高位,是地月空间的“天然良港和交通枢纽”。航天器仅需传统入轨方式五分之一的燃料即可进入DRO轨道;并且该轨道稳定性极高,航天器可在此稳定运行近百年时间而不需要修正轨道,远超拉格朗日点的数十天修正周期;此外由于处于势能高地,DRO轨道可支持航天器以低能耗方式快速抵达月球表面或地月空间其他区域。

2024年8月30日,处于DRO轨道的DRO-A/B双星,与2024年2月用捷龙3号运载火箭发射的位于太阳同步轨道上的DRO-L星成功组网,构建了全球首个地月空间三星星座。该星座通过117万公里K频段微波星间链路实现互联互通,不仅实现了数据传输速率和抗干扰能力的双重突破,还验证了卫星跟踪卫星的天基定轨技术。

传统地月探测依赖地面站跟踪,成本高且精度有限,而通过DRO星座仅需3小时星间测量数据,即可达到传统2天地面跟踪的定轨精度。这不仅节约了时间,还使地月空间航天器的定位精度提升10倍以上,可提供地月空间厘米级定位导航服务。并且以DRO星座为导航节点,还支持载人火星飞船、小行星探测器等深空探测器的高精度轨道修正。

我国科学家不仅成功将发射失利的卫星从死门关拉回来,还通过这一项目还让我国首次实现航天器DRO低能耗入轨。这一技术难点在于需要精确计算太阳、地球、月球的引力协同效应,同时还需要先进的测控技术,以便及时调整航天器轨道实现入轨。未来如果大型航天器也使用这一入轨技术,将使地月空间进入成本降低80%,为大规模开发地月资源奠定基础。例如,利用DRO轨道的低能耗特性,建立地月物资运输通道,实现月球氦-3资源的开采与返回。

事实上,我们现在所做的这一切都是在为将来的载人登月和月球基地建设做准备。DRO星座可与位于环月大椭圆冻结轨道的鹊桥2号中继星形成协同网络,为我国未来的嫦娥7号、嫦娥8号、载人登月等任务提供通信、定位、导航服务。并且,DRO三星所携带的科学仪器不仅可协同观测地月空间等离子体分布、微流星体撞击等现象,为将来的月球基地建设提供环境数据,还能用于天文观测。

从发射失利到全球首个DRO星座建成,中国年轻航天人用123天书写了一部“绝地反击”的传奇。我国航天不仅后继有人,并且一代更比一代强,真的是非常的欣慰!