凌晨三点的横店酒店门口,总蹲着两拨人:举着相机的代拍,和攥着信件的粉丝。

前者靠贩卖明星隐私月入过万,后者花三个月工资只为递上一束花。

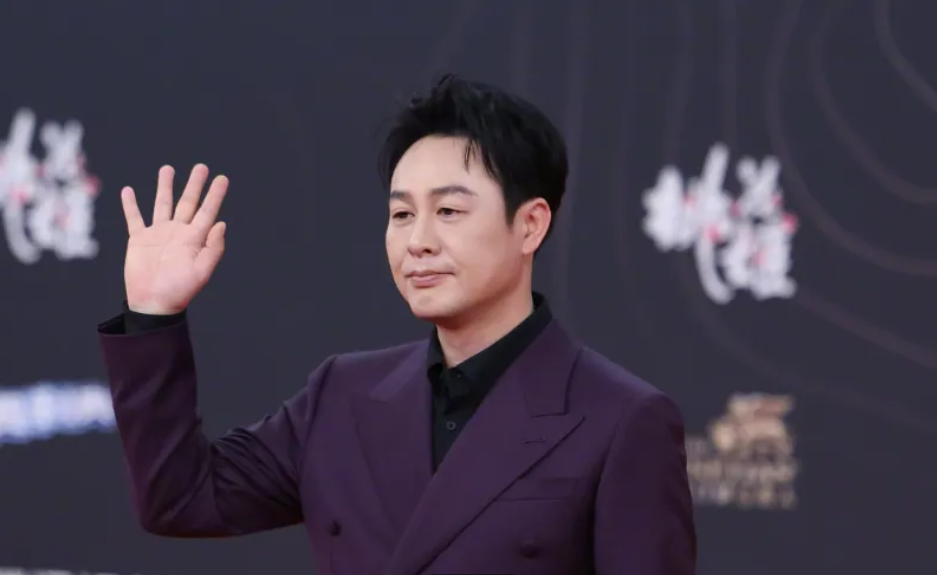

张颂文被指丢弃粉丝信件,曾黎粉丝礼物现于二手平台。这场以“爱”为名的博弈,在流量面前,早已被扯下体面的伪装了吧。

粉丝的“情感经济学,追星女孩小白至今记得第一次给偶像递信的场景:提前三天挑选信纸,反复练习微笑弧度,信里藏着不敢发在超话的私密倾诉。“他接过信的瞬间,我连孩子名字都想好了”。

现实就是超级残酷。某顶流团队工作人员透露,艺人房车储物箱常年塞满未拆封的信件,“上次搬家发现五年前的信都发霉了”。

像极了情人节精心准备的巧克力终将过期,粉丝们心知肚明信件大概率石沉大海,却仍前赴后继为0.01%的回应可能买单。

收一封信的成本远比想象中昂贵。某剧组曾因艺人收了代拍伪装的信件,导致拍摄通告单外泄;CP粉在礼物中夹带双人合照,引发正主团队连夜公关。工作人员六六说:“现在收花都要抖三抖,去年有私生饭在花茎里装窃听器。”

这就催生出娱乐圈的“双标法则”:顶流冷脸拒收是“保护隐私”,小艺人微笑接信是“媚粉炒作”。

某选秀出身的爱豆在酒店收了三年信,今年爆红后立刻竖起“不收任何物料”的告示牌——不是人变了,是商业价值承受不起风险了。

代拍制造的“内卷地狱,横店某职业代拍阿飞,手机里存着数百个空白信封模板。“拍张收信照能卖200块,要是艺人当场拆封,价格翻三倍”。他教会我们辨别“商务信”与“钓鱼信”:贴满贴纸的是真粉丝,纯白信封带二维码的,八成是代拍埋的流量陷阱。

畸形的“信外交”正在毁掉良性互动。某新晋小生因总收代拍的信,被粉丝骂“真假不分”;而真正的手写信反被团队当可疑物品扣留。当心意变成产业链上的标价商品,艺人不敢信,粉丝不敢送,只剩代拍在狂欢数钱。

韩国某娱乐公司就曾做过实验:让艺人随机回复100封粉丝信,结果三个月内收到自杀威胁信激增47%。这揭露追星文化的吊诡逻辑:粉丝要的是“被特殊对待的幻觉”,而当幻觉可能成真时,恐惧反而压倒惊喜。

或许该重新定义“心意”的尺度。日本杰尼斯事务所三十年如一日拒收礼物,却专门开设“粉丝留言档案馆”;内娱某演技派将信件扫描存档,每月抽10封做成有声书。

比起实体的信与礼物,或许更该守护的是情感流动的通道——毕竟爱不该是负担,而是照亮彼此的光。

就在我们在讨论该不该扔信时,真正该扔的是追星产业链里的算计与猜忌。

粉丝不必用礼物绑架真心,艺人无需用冷漠防御热情,或许就像老戏骨王劲松说的:“戏比天大,观众是地,站在中间的人最该学会低头看地,抬头敬天。”