66年前高考成绩接近满分,却被清华北大拒收的混血男孩,后来怎样

1955年的夏天,一个18岁的混血少年坐在北京的考场上,认真地答着高考试卷。这个少年就是王德民,他的数理化三科成绩高达294分,仅差6分就达到满分。在当时的高考中,这样的成绩足以让他进入任何一所高等学府。然而,令人意外的是,他填报的第一志愿清华大学和第二志愿北京大学,都以各种理由拒绝了这位天才少年。这个打击并没有击垮这位年轻人,反而让他找到了另一条人生道路。在之后的岁月里,他用自己的智慧和坚持,不仅改写了中国石油工业的历史,更用实际行动证明了自己的价值。那么,这位被顶尖学府拒之门外的混血少年,究竟经历了怎样传奇的人生?他是如何在逆境中崛起的?他又为什么能在中国石油工业发展史上留下不可磨灭的印记?

一、特殊的家庭背景与成长经历

1936年,在瑞士伯尔尼大学的一场医学讲座上,年轻的中国留学生王世贵遇见了同样就读医学系的瑞士女学生文安清。两人因共同的医学理想而相识,在随后的学习交流中渐生情愫。当时的欧洲,战争的阴云已经开始笼罩,而远在东方的中国也面临着日本军国主义的威胁。

在这样的历史背景下,王世贵和文安清的爱情显得格外珍贵。1936年底,在完成学业后,文安清做出了一个令所有人震惊的决定:放弃在瑞士的优越生活,随王世贵回到动荡的中国。1937年初,两人在北平举行了简单的婚礼。同年2月,他们的小儿子王德民在河北唐山出生。

然而,平静的生活很快就被打破。七七事变爆发后,日军开始大举入侵华北。王世贵一家不得不离开北平,开始了长达八年的颠沛流离。在这期间,一家人辗转于华北各地,有时甚至要躲在乡下的地窖里避难。尽管环境艰苦,文安清却从未抱怨,她用自己的坚韧诠释了什么是真正的国际主义精神。

1946年,一家人终于回到北京。王世贵在同仁医院任职,后来升任副院长。文安清则凭借着优秀的语言天赋,在对外经济贸易大学教授外语。然而,此时的小王德民却面临着一个特殊的困境:他几乎不会说中文。

在逃难的岁月里,为了让孩子不会忘记母亲的母语,文安清一直用英语和德语与孩子交流。这导致王德民12岁时仍然无法正常使用中文与人交往。为了改变这一状况,王世贵请来了两位经验丰富的国文教师。然而,这两位老师却发现王德民的学习方式非常特别:他能记住汉字的形状,却理解不了字义,这让教学工作举步维艰。

最终,王世贵决定采取一个大胆的方法:将儿子送入一所普通的私立学校。在那里,王德民是唯一一个不会说中文的学生。起初,他遭到了同学们的排斥。但这种不利的环境反而激发了王德民的求知欲望。通过每天与同学们的交流,短短一个月内,王德民就掌握了基本的日常用语。到入学三个月时,他已经能够正常地用中文参与课堂讨论。

这段经历不仅让王德民迅速掌握了中文,也培养了他坚韧不拔的性格。在之后的学习生活中,每当遇到困难,他总能想起自己是如何在一个月内攻克语言关的,这给了他无穷的勇气和信心。

二、求学路上的坎坷与奋斗

1950年,13岁的王德民进入北京市第四中学就读。作为一名混血学生,他的出现在当时的学校里引起了不小的轰动。那个年代,由于特殊的历史原因,许多人对"洋面孔"仍然存在偏见。在开学第一天,班上没有一个同学主动与他说话。

面对这种情况,王德民选择了一种特别的方式来打破隔阂。在得知学校即将举办秋季运动会后,他报名参加了100米、200米短跑和跳高三个项目的比赛。在赛场上,他展现出了惊人的运动天赋。在100米决赛中,他以11秒8的成绩打破了学校记录。这个成绩在当时的北京市中学生中都属于顶尖水平。

运动场上的出色表现为王德民赢得了同学们的尊重。很快,他就成为了学校田径队的主力队员。在接下来的三年里,他代表学校参加了多次市级比赛,为学校赢得了多个奖项。体育特长不仅帮助他快速融入集体,还培养了他顽强的意志品质。

在课业方面,王德民同样表现出非凡的天赋。特别是在物理和数学课上,他常常能提出独特的解题思路。1954年春季,北京市举办首届中学生数理化竞赛,王德民代表学校参赛。在比赛中,他用独特的方法解决了一道被认为极其困难的物理难题,获得了评委们的一致好评。

然而,真正的考验在1955年的高考中才显现出来。那一年的高考,王德民的数学考了99分,物理100分,化学95分,总分294分,创下了当年北京市理科考生的最高分。按照常理,这样的成绩足以让他进入任何一所理想的大学。

王德民将清华大学物理系作为第一志愿,北京大学物理系作为第二志愿。然而,让所有人都没有想到的是,这两所学校都以"其他原因"为由拒绝了他。当时的具体原因并未对外公布,但这个决定在教育界引起了不小的争议。

王德民的数学老师张明远得知这个消息后,立即前往清华大学询问原因。校方给出的解释是:"考虑到特殊的历史背景,招收混血学生可能会带来一些不必要的问题。"这个解释在今天看来难以理解,但在那个特殊的年代,这样的情况并非个例。

就在王德民为前途迷茫时,一个意想不到的机会出现了。中国石油大学的招生老师在审阅他的档案后,对这位成绩优异的学生产生了浓厚的兴趣。他们认为,王德民在物理和数学方面的突出表现,正是石油地质勘探事业所需要的人才。最终,中国石油大学向王德民抛出了橄榄枝,这个决定不仅改变了他的人生轨迹,也为中国石油工业的发展储备了一位杰出的人才。

三、在石油大学的转折与蜕变

1955年秋季,王德民踏入中国石油大学的校门。这所专门培养石油人才的高等学府,当时还叫北京石油学院,位于北京西郊的一片简陋校舍中。初到校园的王德民并不了解石油专业,他最初选择这所学校,更多是因为没有其他选择。

然而,一次偶然的学术讲座改变了这一切。1956年春,著名石油专家吴运铎来校作报告。讲座的主题是"中国石油勘探的现状与未来"。吴运铎用生动的语言描述了中国石油工业的发展历程,特别提到了地球物理勘探在石油寻找中的关键作用。这场报告让王德民看到了物理学在石油勘探中的广阔应用前景。

从那时起,王德民开始全身心投入专业学习。他发现,自己在中学时期积累的物理和数学功底,在石油地球物理勘探领域得到了充分发挥。在大学二年级时,他就开始独立研究地震波在不同地质层中的传播规律,并在校刊上发表了相关论文。

1957年,学校组织了一次特殊的实践活动。王德民随师生团队前往胜利油田实地考察。在那里,他第一次亲眼目睹了石油钻探的全过程。这次经历让他深刻认识到,理论知识必须与实践相结合。回校后,他主动申请参加了学校的地球物理仪器研制小组。

在研制小组中,王德民展现出了全能型人才的特质。他不仅精通物理原理,还掌握了机械制图和电路设计技能。1958年,小组成功研制出一台简易地震仪。这台仪器虽然简单,但在当时的条件下,能够自主研制出测量仪器,已经是一个重要突破。

大学期间,王德民还培养了跨学科学习的习惯。除了专业课程,他还自学了英语、德语和俄语三门外语。这些语言能力后来在他研究国外石油勘探技术时发挥了重要作用。同时,他还选修了地质学和化学分析等课程,为日后成为综合型石油专家打下了基础。

1959年春,一个重要的选择摆在王德民面前。当时,苏联专家正在指导中国进行松辽盆地的石油勘探工作。学校准备选派优秀毕业生赴东北参与这项工作。这意味着要在艰苦的环境中开展野外工作,而不是在舒适的实验室里从事研究。大多数高分毕业生都倾向于留在北京,但王德民却主动请缨,要求到东北工作。

这个决定源于他在胜利油田实习时的体会:中国的石油工业要发展,最需要的是能够深入一线的专业人才。他的这个选择,为他日后在大庆油田取得重大突破奠定了基础。1959年夏天,王德民以优异的成绩毕业,被分配到松辽石油勘探队,开始了他在石油战线上的开拓之路。

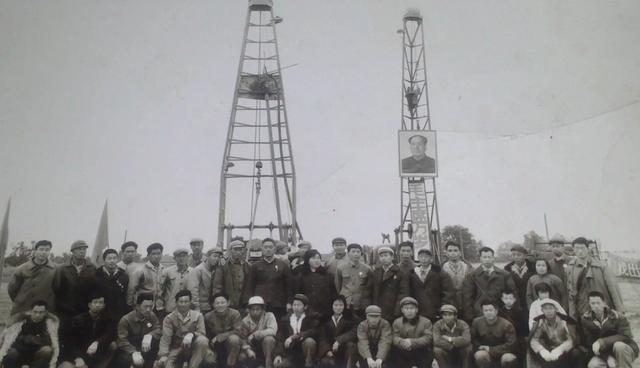

四、大庆油田的开拓者岁月

1959年8月,王德民抵达松辽盆地。当时的勘探工作环境异常艰苦,荒原上没有任何基础设施,勘探队员们住在简易帐篷里,每天要在复杂的地形中徒步进行地震测量工作。作为一名新手地球物理工程师,王德民从最基础的工作做起。

在松辽盆地的第一个冬天,王德民遇到了职业生涯中最大的挑战。当时的地震勘探设备大多是苏联制造的老旧仪器,在零下30度的严寒中经常出现故障。一次重要的地震测量过程中,主要设备突然失灵。在没有备用设备的情况下,王德民利用自己在大学期间积累的电子技术知识,带领技术人员连夜修复了仪器,保证了勘探工作的连续性。

1960年春,松辽盆地的勘探工作取得重大突破。在萨尔图地区,王德民负责的地震测量小组发现了一个特殊的地质构造。通过对地震波数据的详细分析,他提出这里可能存在大型油气藏。这个判断得到了地质专家的认可,随后的钻探工作证实了这一发现。这就是后来闻名全国的大庆油田的重要组成部分。

在大庆油田的开发过程中,王德民创新性地提出了"多波综合勘探法"。这种方法综合利用不同类型的地震波信息,大大提高了勘探的准确性。1961年,他带领团队在大庆油田南部又发现了一个重要油藏。这次发现不仅增加了油田的储量,还为后来大庆油田的整体规划提供了重要参考。

1962年,一个重要的机会摆在王德民面前。苏联专家撤走后,国内急需培养自己的石油勘探专家。组织决定派遣他去莫斯科进修。然而,王德民提出了一个不同的建议:与其派人出国学习,不如把有限的资金用于改进国内的勘探设备。这个建议得到了上级的支持。

在随后的两年里,王德民带领技术团队研制出了新型的地震仪器。这套设备虽然比不上进口设备的精度,但适应了东北地区的特殊地质条件。更重要的是,这次自主研发培养了一批技术骨干,为大庆油田后续的技术创新打下了基础。

1964年,大庆油田进入大规模开发阶段。王德民被任命为地球物理勘探处副处长。在这个位置上,他推动建立了一套完整的勘探数据管理系统。这个系统不仅记录了每一次勘探的详细数据,还能够进行初步的数据分析,大大提高了勘探效率。

1965年底,王德民完成了一项重要研究:《松辽盆地地震波传播特征研究》。这份研究报告系统总结了大庆油田勘探开发的技术经验,为后来中国石油工业的发展提供了重要参考。这项研究也让他获得了全国科学大会奖,成为当年石油系统最年轻的获奖者之一。

五、科研之路的巅峰成就

1966年初,王德民被任命为大庆石油研究院地球物理研究所所长。这一时期,他开始致力于解决石油勘探中的关键技术问题。特别是在复杂地质构造的识别方面,他带领团队进行了一系列创新性研究。

1967年夏天,在塔河地区的勘探工作中,传统的地震勘探方法遇到了前所未有的困难。当地复杂的地质构造导致地震波信号严重失真,使得油藏定位变得极其困难。面对这个技术难题,王德民提出了"多维地震波分析法"。这种方法通过分析地震波在不同方向上的传播特征,成功解决了信号失真问题。这项技术创新为后来塔河油田的发现奠定了基础。

1968年,王德民开始研究计算机在石油勘探中的应用。当时国内刚刚引进了第一批计算机,他认识到数字化处理将是地球物理勘探的未来方向。在他的推动下,大庆石油研究院建立了第一个数字化处理中心。这个中心虽然设备简陋,但开创了中国石油勘探数字化处理的先河。

1970年,王德民完成了具有重大突破性的研究成果:《深层油气藏地震识别方法》。这项研究首次系统地解决了深层油气藏的勘探难题。该方法在渤海湾盆地的勘探中得到成功应用,发现了多个大型油气田。这项成果不仅获得了国家科技进步特等奖,还被国际石油界誉为"王氏勘探法"。

1972年,王德民被派往新疆塔里木盆地进行考察。在这片被称为"死亡之海"的地区,他发现了一系列特殊的地质构造。通过对这些构造的深入研究,他提出了"盆地演化与油气成藏"的新理论。这个理论为后来塔里木油气田的勘探指明了方向。

1974年,王德民开始致力于培养新一代石油勘探人才。他在大庆石油学院创办了地球物理研究生班,亲自为研究生讲授最新的勘探技术。他编写的《石油地球物理勘探原理》成为了国内石油院校的标准教材。

1975年,王德民率领科研团队完成了"三维地震勘探系统"的研制工作。这套系统虽然比不上国外最先进的设备,但完全是中国自主研发,并且特别适合中国的地质条件。这项成果标志着中国石油勘探技术达到了一个新的水平。

1976年,在大庆油田发现20周年之际,王德民提交了一份重要报告:《中国陆相沉积盆地油气勘探规律研究》。这份报告系统总结了他在石油勘探领域的研究成果,为中国石油工业的发展规划提供了科学依据。这份报告也成为了后来石油地质学界的重要参考文献。

1977年,王德民被选为中国科学院学部委员。这是对他在石油勘探领域做出重大贡献的肯定。同年,他还获得了联合国教科文组织颁发的"亚洲科技成就奖",这是中国石油科技工作者首次获得的国际重要奖项。