中国的历史从远古的三皇五帝开始,尧、舜、禹依次传承。夏朝和商朝之后,西周建立,随后东周又分为春秋和战国两个时期。这一连串的朝代更替,构成了中国古代历史的主线。每个时期都有其独特的政治和文化特点,共同塑造了中华文明的根基。随着时间的推移,这些朝代逐渐演变成更加复杂的社会结构,为后来的历史发展奠定了基础。

这首朝代歌大家应该都听过,历史课本里也常提到。中国有着五千年的悠久文明。

但让人费解的是,在这五千年的历史长河里,有超过一千年的时间几乎没有任何书面记录留存下来。这段时间里究竟发生了什么,我们至今仍然一无所知。

对此,一些西方历史学者提出了不同看法。他们认为中华文明的历史可能没有传说中那么悠久,所谓的早期历史阶段更接近于神话传说而非真实历史。这些学者质疑中国文明的时间跨度,指出那段时期可能并非信史,而是带有神话色彩的传说时代。

这一千多年的历史是否真实存在?在这漫长的岁月里,究竟发生了哪些重要的事件?让我们深入探讨这段历史的真实性及其背后的故事。

【史官记史】

中国是地球上唯一一个文化传承从未中断的古老文明。五千年前,那些与中国并肩而立的其他文明,如今都已消失在历史的尘埃里。相比之下,中国的文化脉络一直延续至今,展现出独特的生命力。这种持续性的文化传承,使中国在全球文明中独树一帜。

中国之所以对自身文化充满信心,主要归功于其独特的文明体系,这一点在历史文献中得到了充分体现。与其他国家相比,我们的文化根基深厚,历史悠久,这种独特性使我们在全球文化舞台上占据了一席之地。史料不仅记录了我们的过去,也展示了我们文化的连续性和创新性,这些都是我们文化自信的重要来源。

中国的历史记录就像一本详尽的百科大全,内容之丰富令人惊叹。无论是大事小情,只要后人稍加查阅,就能立刻了解过去某一天的具体情况。这种全面性让历史变得触手可及,为我们提供了丰富的知识和参考。通过这些记录,我们能够轻松回溯时光,探索那些曾经发生的故事。

网友们常常打趣道,翻看古代诗词,我们还能发现一个有趣的小故事:元丰六年十月十二日晚上,苏轼辗转难眠,索性叫上好友张怀民,两人一起在承天寺里溜达散心。这种深夜闲逛的场景,通过诗词流传至今,让我们仿佛看到了古人生活中的一个生动片段。

中国古人编写史书,并非出于对文字的特别喜好,而是将其视为分封制度下的一种有效治理方式。在分封制的框架下,记录历史成为维系政权的重要工具。通过编纂史料,统治者能够更好地掌握各地情况,加强对诸侯国的管控。这种记载历史的方式,实际上是一种政治管理手段,而非单纯的文化传承。随着时间的推移,这种制度逐渐演变为中国特有的历史记录传统,为后世留下了丰富的史料遗产。

周朝首次将记录历史纳入官方政治体系。当时,周王推行分封制,将宗族成员分派到各地担任诸侯。

周朝的都城和诸侯国距离遥远,加上当时信息传递技术有限,天子想要了解各诸侯的日常活动几乎是不可能的。这种情况使得中央对地方的监督变得极为不便,天子的控制力也因此大打折扣。

周天子立即下令,派遣了一支由史官组成的队伍,要求他们准确无误地记载事件的全过程。为了确保信息的真实性,他特别强调了记录必须详尽且无遗漏。这些史官随即展开了工作,他们的任务是捕捉每一个细节,确保历史的每一刻都被完整保存。这一行动不仅体现了周天子对历史记录的重视,也显示了他对真相的追求和对未来的深思熟虑。通过这样的记录,周天子希望能够为后人提供一个清晰、准确的历史视角,以便他们能够从中学习和借鉴。

当一个国家发生重大事件时,本国史官可能因受到统治者的压力而选择不记载。然而,这一事件却可能被其他国家的史官得知并记录下来。这种情况会导致历史记载出现明显的矛盾,造成严重的逻辑问题。不同国家的史官对同一事件的记录存在差异,使得后人难以还原真实的历史全貌。这种信息的不对称性,往往会让历史真相变得模糊不清,给后世的研究带来诸多困扰。

春秋两季,诸侯们都会前往王都面见周天子,汇报各自的政务。天子会仔细检查他们呈上的历史记录,一旦发现内容有出入,就能断定有人篡改了事实。这种定期的审查机制,有效地防止了信息的失真。

史官们的记录必须真实,这既是他们的职业道德,也是为了自身安全。首先,如实记载是他们的基本职责,不能有半点虚假。其次,如果记录不实,可能会招来杀身之祸。因此,无论从哪个角度看,史官都必须坚持真实记录的原则。这样做不仅维护了职业信誉,也保护了自己的生命安全。总之,真实记录对史官来说既是责任,也是生存之道。

历史上,篡改史书往往招致后世的强烈批评。即便是功勋卓著的唐太宗,也因被质疑修改史书而备受争议,成为后人诟病的对象。这种行为在传统观念中一直被视为大忌,无论当事人地位多高,都难以逃脱历史的审判。

中国的历史文献已经相当完备,为何还会存在长达1500年的记载缺失呢?这个问题值得深入探讨。首先,尽管我们有丰富的史书资料,但某些时期可能由于战乱、政权更迭或其他原因,导致历史记录不够完整。其次,不同朝代的史官在记载历史时,可能会因为政治立场或个人偏见,选择性地记录或忽略某些事件。此外,考古发现和历史研究也在不断更新我们对过去的认识,某些空白可能正是由于新的证据尚未被发掘或解读。因此,尽管史书详尽,但历史研究仍然需要不断补充和完善。

【空白时期】

这个时期涵盖了从传说中的三皇五帝到夏商周三个朝代的漫长岁月。简单来说,就是从中国古代最早的神话时代,一直延续到有明确历史记载的商周时期。这段历史跨度相当大,可以说是中华文明的起源阶段。三皇五帝时期更多是口口相传的神话故事,而到了夏商周,我们才开始有了相对可靠的文字记录。这三个朝代共同构成了中国早期国家形态的雏形,为后来的中华文明发展奠定了基础。

在清朝之前,中国的知识分子对这段历史毫不怀疑,他们不仅深信尧舜禹汤是古代杰出的君主,还常常引用这些圣贤的事迹来规劝当时的皇帝。

在民国时期,一批年轻的知识分子远赴西方求学,他们带回了西方历史学的评价标准。这些新思想引发了西方对中国文明的重新审视和批评。这一转变标志着中国传统文化开始接受来自外部的深入分析和批判。

一开始,西方学术界对中国早期历史的真实性持怀疑态度。他们认为,西周之前的历史记载,包括三皇五帝和夏商两朝,可能都是后人虚构的,缺乏实质性的证据支持。

西方学者认为,如果中国想要证明自身古老文明的真实性,就必须提供与这一文明直接相关的文字文物作为证据。他们强调,仅仅依靠丰富的史料记载是不够的,必须有实实在在的文物来支持这些历史叙述。这种观点反映了西方学术界对历史证据的严格要求,他们认为文字文物是验证文明存在的最可靠依据。因此,中国需要展示更多与古代文明相关的文字遗存,才能在国际学术界获得广泛认可。

受传统观念束缚,古代中国人对死亡抱有深深的敬畏,认为挖掘祖先坟墓是大不敬的行为。这种观念导致没人愿意从事考古发掘,使得中国考古学的发展相对滞后。正因如此,中国考古学的研究起步比其他文明要晚很多。

那时候国家动荡不安,局势混乱,考古工作根本没法正常开展。到处都在打仗,谁还有心思去研究那些古代遗迹呢?别说挖掘了,能保住已有的文物就不错了。

长期以来,学术界普遍认为中国历史仅有3000年。这种观点一直占据主导地位,直到安阳殷墟遗址的考古发现改变了这一认知。该遗址的出土,为商王朝的存在提供了确凿的证据,彻底推翻了之前的论断。这一重大发现不仅填补了历史空白,也使得中国文明史得以向前延伸。

在安阳殷墟的考古发掘中,考古学家们发现了数量可观的甲骨文。这些古老的文字主要刻写在用于占卜的龟甲和兽骨上,也有部分出现在青铜器表面。值得注意的是,这些文字的形态结构和书写规范与后来发展成熟的汉字系统存在显著差异。这些甲骨文为我们研究商代社会提供了宝贵的第一手资料,尽管它们的书写方式与后世不同,却正是汉字演变历程中的重要一环。

尽管资料有限,考古学家仍能从零散的记载中还原出商朝的历史片段。通过仔细分析这些碎片化信息,专家们逐步拼凑出了那个遥远时代的社会面貌。从出土的甲骨文到残存的器物,每一条线索都成为解读商朝文化的重要依据。考古工作者们运用专业方法,将这些分散的历史证据串联起来,为我们勾勒出了三千多年前的文明轮廓。这种从零散信息中重建历史的能力,展现了考古学研究的独特价值。

甲骨文的发现成为了关键证据,满足了西方学者对于文字记录的要求,这使得商朝的历史逐渐获得了国际学术界的认可。这一突破性的发现不仅填补了历史空白,也为中华文明的早期历史提供了确凿的文献依据。

考古工作者在河南地区持续开展田野发掘工作,近日取得重大突破。经过系统勘探与挖掘,研究团队成功揭露了二里头文化时期的城址遗迹。这一发现为探索中国古代文明起源提供了重要实证材料。现场考古人员采用科学发掘方法,逐步揭示了该遗址的规模与布局,为深入研究早期城市发展史奠定了坚实基础。

根据碳14检测仪的分析结果,二里头遗址的年代明显早于安阳殷墟。这一时间跨度与古籍中记载的夏朝时期基本吻合。换句话说,考古发现与历史文献在这里找到了交汇点,为探索夏文化提供了重要线索。值得一提的是,这种时间上的对应关系,为研究中国古代文明起源提供了新的视角。

尽管考古发现了大量文物,按理应该能证实夏朝的存在,但西方学者对此持不同意见。他们指出,虽然二里头遗址的年代早于商朝,但因为没有发现任何文字记录,所以不能确认夏朝的存在。这个观点在学术界引起了广泛讨论,许多学者对此提出了质疑和反驳。他们认为,仅凭缺乏文字就否定一个文明的存在并不科学,考古发现的其他证据同样重要。

根据二里头遗址的考古发现,中国学者认为这里曾存在一个高度发达的城市文明。从出土情况分析,当时的城市规划布局合理,功能完善。特别值得一提的是,这里不仅建有完备的排水设施,还配备了先进的防火系统,这些都显示出古人卓越的城市建设智慧。这些考古证据充分表明,二里头文明在当时已经达到了相当高的社会发展水平。

即便目前缺乏书面记录,但这座繁华的城市文明绝非一夜之间形成。它肯定经过了漫长的历史发展过程。从无到有,文明的积累需要时间的沉淀。没有哪个城市能突然变得繁荣,背后必然有着深厚的历史根基。正如罗马不是一天建成的,这座城市的繁荣也是经过代代相传、逐步发展而来的。文明的演进是一个循序渐进的过程,需要世世代代的努力和积累。我们可以推断,这座城市在达到今天的繁荣之前,一定经历了漫长的孕育期和发展期。

从逻辑推理的角度来看,夏朝的存在是合理的。如果它不存在,很多历史现象就难以解释。考古发现和历史记载都指向了夏朝的真实性。因此,综合各方面证据,夏朝确实应该存在过。

西方学者对夏朝的存在持怀疑态度,这引发了一个关键问题:二里头文明究竟属于哪个历史时期?假如夏朝确实不曾存在,那么为何中国数千年的历史传承中始终保留着关于夏朝的记载?这一矛盾现象值得我们深入探讨。

目前,西方考古学界对夏朝的存在仍持保留态度。基于这种立场,他们对更早的三皇五帝时期也抱持着类似的质疑。这种怀疑态度短期内难以改变,主要是因为缺乏足够被国际认可的考古证据来支持这些历史记载。因此,在缺乏确凿证据的情况下,西方学者对这些早期历史阶段的真实性持谨慎态度。

三皇五帝时期究竟有哪些重要事件呢?这一时期是中国古代传说中的重要阶段,据传在夏朝之前,距今约4000多年前。根据《史记》等古籍记载,三皇通常指伏羲、神农、黄帝,五帝则包括颛顼、帝喾、尧、舜、禹等人物。这些传说中的统治者被认为是中华文明的奠基者,他们在不同领域做出了重要贡献。比如,伏羲创制八卦,教会人们渔猎;神农尝百草,开创了农耕文明;黄帝统一华夏部落,制定了礼仪制度。五帝时期,尧舜禹的禅让制体现了早期的民主政治理念,大禹治水的故事更是广为流传。这些传说虽然缺乏确凿的考古证据,但反映了先民们对理想社会的向往,为后世的政治制度和文化传统奠定了基础。值得注意的是,关于三皇五帝的具体人物和事迹,不同史料存在一定差异,这也体现了中国古代历史传说的多样性。

【文字依据】

到目前为止,历史学界对三皇五帝的身份仍存在争议,没有达成一致意见。多数历史学家倾向于认为,三皇分别指的是伏羲、燧人和神农这三位古代传说中的重要人物。

在远古的神话传说里,伏羲和女娲被尊为人类的初代先祖。他们不仅创造了人类,还为人类带来了文明和智慧。这两位神祇的贡献,奠定了人类发展的基石,使人们逐渐摆脱蒙昧,走向开化。他们的故事代代相传,成为中华文化中不可或缺的一部分,激励着后人不断追求知识与进步。

燧人氏教给大家一个生存技能——用木头摩擦生火。这样一来,人们在野外遇到危险时就能保护自己,还能吃上热乎乎的熟食。这项技术不仅改变了人们的生活方式,更提高了生存能力。通过掌握取火方法,人类首次能够主动掌控火源,为后续文明发展奠定了基础。

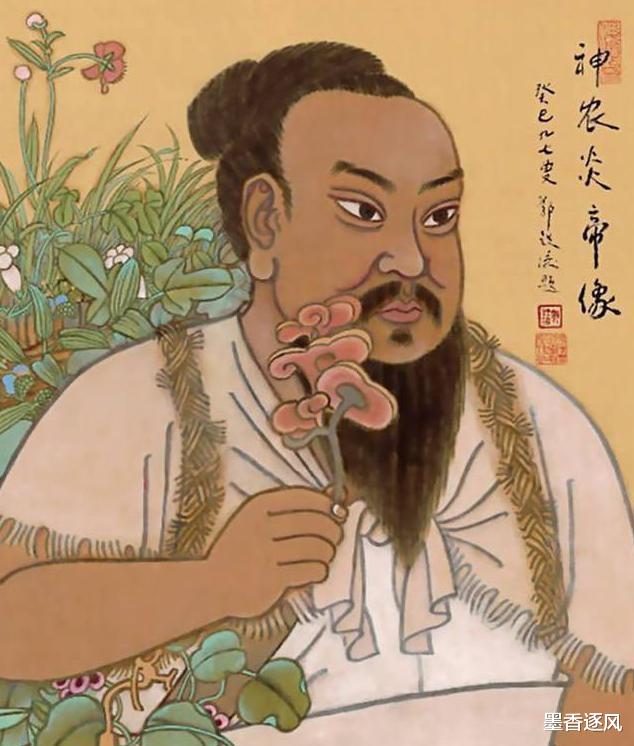

神农氏通过亲自尝试各种植物,为中国医学打下了根基。他不断实验不同的草药,逐步积累了大量关于植物药效的知识。这些实践经验不仅帮助人们认识了草药的用途,也为后来的医学发展提供了重要参考。神农氏的这种探索精神,使中国医学在早期就形成了独特的基础。他的努力让后人能够更好地理解和使用草药,推动了中国医学的进步。

三皇作为人类文明的开拓者,为后世的发展奠定了重要基础。自古以来,他们就被尊为人类共同的祖先,受到世代传承的崇敬与祭祀。

关于五帝的成员,历史上存在不同的说法。一种观点认为,五帝包括黄帝、炎帝、尧、舜、禹这五位古代帝王。另一种说法则把颛顼、帝喾、尧、舜、禹列为五帝。这两种观点的主要区别在于黄帝、炎帝与颛顼、帝喾的不同组合,但都一致认为尧、舜、禹是五帝中的重要成员。这些不同的说法反映了古代历史记载的多样性,同时也体现了人们对上古时期帝王体系的不同理解。

不论具体细节如何,当时采用的政权交接方式被普遍认为是禅让制。这一点是大家共同认可的事实,没有太多争议。从各种历史记载来看,虽然关于禅让过程的描述存在差异,但都指向了这种权力转移制度。这种共识的形成,反映了当时社会对禅让制的普遍接受。

在每位国王临终前,他们都会在全国范围内挑选有才干的人,确保在自己离世后,能够将领导权顺利移交给这位继任者。这种传统确保了权力的平稳过渡,也让国家在关键时刻不至于陷入混乱。通过这种方式,国王们为国家的未来做出了明智的安排。

这种选继承人的方法,不看你是不是自家人,只看你有没有真本事。放到今天,这种思路依然很超前。

到了禹执政末期,他打破了以往的惯例,没有按照传统将帝位传给有德才的人,而是直接传给了自己的儿子启。这个决定标志着禅让制度的终结,开启了世袭制的新篇章。禹的做法在当时引起了不小的争议,但也为后来的王朝继承方式奠定了基础。从此,王位开始在家族内部传承,这种制度一直延续了数千年。

自此,传承已久的禅让制度被终结,夏启开创了中国历史上首个世袭王朝——夏朝。这一转变标志着权力交接方式发生了根本性变化,由原本的选贤任能转变为家族世袭。夏朝的建立不仅改变了政治格局,也为后续的王朝更迭奠定了基础。这一历史性事件开启了中国君主专制的新篇章,对后世产生了深远影响。从此,家天下取代了禅让制,成为中国封建社会的主要特征之一。

夏启之后的夏朝历史,至今仍笼罩在重重迷雾之中。关于这段时期究竟出现过多少位统治者,他们推行了哪些政策,又发生过哪些重大事件,我们几乎找不到任何可靠的记载。更令人困惑的是,不仅官方史料缺失,就连民间口耳相传的故事也未见流传。这段历史仿佛被时间的长河彻底吞没,留给后人的只有无尽的猜测与想象。

这段历史仿佛被人刻意遗忘,直到夏桀的出现才重新浮出水面。作为夏朝的末代君主,夏桀以残暴和嗜杀著称,他的统治激起了民众的强烈不满。这种不满情绪不断发酵,最终将夏朝推向了灭亡的深渊。夏桀的暴政成为压垮骆驼的最后一根稻草,彻底终结了这个曾经辉煌的王朝。

商汤推翻了桀的统治,创立了商朝,这个王朝带有浓厚的宗教色彩。然而,商汤之后的统治者并没有吸取教训,重蹈了前朝的覆辙。关于这段历史,官方记录几乎是一片空白,具体发生了什么无人知晓。直到五丁和妇好的出现,才为后人揭开了这段历史的面纱,让人们了解到国家经历了多少年的变迁,更迭了多少代。他们的出现,填补了历史的空白,让这段模糊的时期逐渐清晰起来。

商朝末代君主商纣王,是历史上广为人知的最后一位商王。与夏朝的桀和西周的幽王相似,他也被后世视为昏庸无道的亡国之君。

周武王在牧野一战后,效仿商汤推翻夏朝的做法,出兵征讨商纣王,成功推翻商朝,随后创建了周朝。这一历史事件标志着中国历史上一个新时代的开始。周武王的胜利不仅结束了商朝的统治,也为周朝的建立奠定了基础。他的行动展示了古代中国政权更迭的典型模式,即通过武力推翻旧政权,建立新王朝。

在周朝早期,历史上缺乏具体的文字记录。到了周厉王统治时,国内发生了暴动,导致周王朝进入了持续十年的共和执政阶段。这一时期标志着周朝政治结构的一次重大变化,为后续的历史发展奠定了基础。

中国历史由此迈入了有文献可考的新纪元。从这一时期起,翔实的文字记录开始系统性地保存下来,这些珍贵的历史资料构成了中华文明的重要基石。在对外文化交流中,当国际社会对中华文化的真实性提出疑问时,我们总能凭借这些详实的史料予以有力回应。这些文献不仅是历史传承的见证,更是中华文化自信的重要支撑。

周厉王之前的历史,能留下文字记录的非常少。

从商朝往前推1500年,我们至今还没发现任何带有文字记载的文物。换句话说,这段历史缺乏直接的实物证据。目前考古发现的最早文字记录,仍然停留在商朝时期。这中间的空白期,让我们对更早的历史了解非常有限。

中国考古界对这段历史的存在持肯定态度。他们认为,文字的演变是一个逐步发展的过程,不可能在商朝时期突然出现甲骨文。这种观点基于对历史发展的合理推测,即文字的成熟需要长时间的积累和演变,而不是一蹴而就。因此,甲骨文的出现并非偶然,而是经过长时间的演变和改良的结果。这种理解有助于我们更好地认识古代文字的发展脉络,以及它们在历史长河中的重要地位。

在夏朝那个年代,人们可能还没发展出一套完整的文字系统。根据考古发现,当时使用的很可能是些图案或符号,而不是我们现在理解的文字。这些符号的具体含义至今仍是个谜,但它们很可能承担着记录信息的功能。值得注意的是,这种符号系统与后来的甲骨文有着明显的区别,显示出早期文字的雏形特征。

中国考古学家仍需不断探索,但我国的文化自信并不依赖于外界的认同。我们的文化底蕴深厚,无需通过他人认可来证明其价值。考古工作固然重要,但文化自信源于对自身传统的深刻理解和坚定信念。

西方学术界在探究自身历史时,连荷马史诗和神话中的众神之战都被视为可考证的史实。这种对历史追根溯源的态度,体现了他们严谨的学术传统。他们不放过任何可能的历史线索,哪怕这些内容来自文学作品或神话传说。这种研究方式展现了西方学者对历史真相的执着追求,即使面对模糊不清的传说故事,也要深入挖掘其背后的历史价值。