1960年5月的郑州深夜,中州宾馆的灯光穿透窗棂,在毛泽东办公室的地板上投下细长的影子。

熊向晖将墨迹未干的通讯稿递到领袖手中,却意外引发了一场关于历史书写的深刻对话。

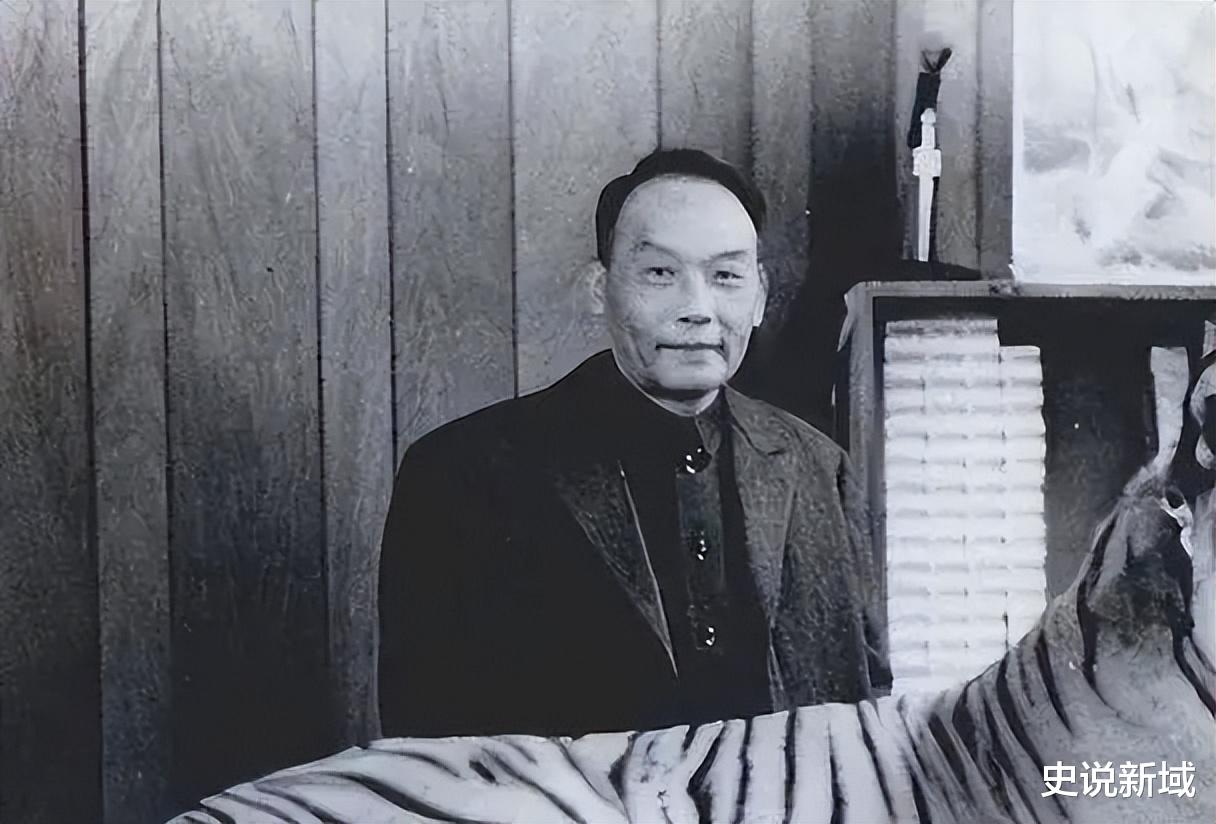

当毛泽东用铅笔重重划去稿件中对自己的赞誉时,这位“龙潭三杰”出身的红色特工突然意识到:他笔尖流淌的不仅是文字,更是一个政党与人民关系的终极命题。

灯火通明的午夜:一场特殊的“作文课”

凌晨两点,熊向晖与刘宁一伏在毛泽东的办公桌上奋笔疾书。桌上散落的烟灰缸、批阅过半的报纸和待客用的茶具,构成了这个特殊夜晚的背景。他们正在整理当天毛泽东接见50多位外宾的谈话记录——这不是普通的新闻报道,而是要向世界传递新中国反帝斗争的最强音。

毛泽东斜倚在藤椅上,突然打破沉默:“稿子要控制在半小时。”

这句话让熊向晖手中的钢笔顿了一下。作为长期负责外事宣传的老兵,他当然知道领袖对文字工作的严苛:1942年延安整风时期,毛泽东就亲自修改《解放日报》社论多达17次;1958年审阅《人民日报》元旦社论时,曾将“毛主席说”全部改为“党中央认为”。

但此刻,他尚未意识到自己即将触碰到一个更为深邃的原则问题。

铅笔划过的历史:被删除的“最高赞誉”

当熊向晖将初稿呈送审阅时,毛泽东的目光在一段文字上停留良久:“在毛主席英明领导下,中国人民取得了举世瞩目的成就……”铅笔尖突然重重落下,横贯整行文字。据熊向晖晚年回忆,那支中华牌铅笔与稿纸摩擦发出的“沙沙”声,在静夜中格外清晰。

“向晖,你这个稿子有问题——难道没有我,中国人民就无法取得成就?”这句问话让空气瞬间凝固。

毛泽东放下铅笔,用湖南口音缓缓说道:“以后要多说人民的功劳,少说我的功劳。”

这句话并非临时起意——早在1945年中共七大预备会议上,他就明确反对把毛泽东思想与马恩列斯并列;1955年授衔典礼前,更是坚决推辞“大元帅”军衔。

字斟句酌之间:三个“臭皮匠”的较真

接下来的两小时,成为中共党史上最特殊的改稿现场。三人围坐在办公桌前,毛泽东逐句推敲的严谨令熊向晖震撼:将“伟大领袖”改为“中国共产党人”,把“毛主席教导”替换成“中国革命实践证明”。

当熊向晖建议保留某处修辞时,毛泽东笑道:“我们三个臭皮匠,要凑出个真诸葛亮。”

这份反复打磨的通讯稿最终呈现出的,是毛泽东始终如一的价值观。1934年在《关心群众生活,注意工作方法》中,他就强调“真正的铜墙铁壁是群众”;1945年《论联合政府》更明确指出“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”。此刻的删改,不过是这种思想在新时代的延续。

泛黄原稿的重量:超越时空的精神遗产

熊向晖珍藏的那份涂改密布的原稿,后来成为中共反对个人崇拜的重要物证。1991年出版的《毛泽东文集》第八卷中,明确收录了领袖关于“少宣传个人”的多次批示;而毛泽东生前使用过的铅笔,如今陈列在韶山毛泽东纪念馆,笔尖的磨损痕迹默默诉说着那个改稿的深夜。

更具历史深意的是,就在这次郑州谈话三个月后,中共中央发出《关于彻底纠正“五风”问题的指示》,其中特别强调反对“浮夸风”。

熊向晖参与的这次改稿,恰似这场整风运动的前奏——当一位领袖坚持在文字中淡化个人作用时,实际是在为整个政党校准航向。

【参考资料】:《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)、《熊向晖回忆录》(中共中央党校出版社)、《毛泽东文集》(人民出版社)、《中国共产党宣传工作文献选编》(学习出版社)、《毛泽东与他的秘书们》(河北人民出版社)、《建国以来毛泽东文稿》(中央文献出版社)、《毛泽东传(1949-1976)》(中央文献出版社)、《中国共产党郑州会议纪实》(河南人民出版社)。