看完以后,他转头问肖华,电视剧里头的那个“大男主”眼下在什么地方,做些什么工作,得到的答案让他很是惊讶。

立下赫赫战功、被誉为“一级英雄”的杨育才,回国后过了11年,职位竟然还只是连长,这究竟是怎么一回事呢?

“奇袭白虎团”那事儿里的英雄们,后来都咋样了呢?

【一 、序幕:恩情与计划】

1926年,杨育才在陕西勉县呱呱坠地。

他当兵和成为党员都挺晚的,1949年才开始在解放军里服役,到了第二年,就正式入了党。没多久,1951年,他就跟着志愿军去了朝鲜战场打仗。

杨育才因为干得非常棒,很快就从普通战士的位置上升到了侦察排的副排长。

但他也碰到了不少凶险的事,1953年3月份,杨育才在雪地里差点儿就给冻僵了。

那时候,杨育才出去执行探路的任务了。

费了好大劲才走过深到腰间的雪堆,好不容易走到一个村庄附近,结果因为一整天都没吃东西,身体又因为寒冷过度失温,最后就倒在了村子的大门口。

村里人出门时碰见了杨育才,他身子几乎被冻得动不了了。

村民们一看情况紧急,赶紧合力把他抬回家。他们迅速帮他脱下冻僵的衣物和鞋子,然后把他裹进暖和的被子里,好让他快点暖和起来。

杨育才因为失温得厉害,所以那些办法并没起到太大的作用。

这时候的人非常虚弱,受不得一点刺激,既不能拿火直接烤,也不能用热水随便浇。村民们没办法,只能紧紧搂着他冰凉的脚丫子,用自己的体温给他暖和,最终才把他从死神手里抢了回来。

杨育才缓过神来,听完事情的全部经过,望着自己的朝鲜救命恩人,眼泪不由自主地流了下来。他马上就说,这份恩情他一定会深深记在心里,日后要用自己的行动好好回报。

就在那个时候,李承晚下令军队往北边推进,明显是想搅黄朝鲜的停战谈判。

为了挡住他们,我们部队接到了新命令,那就是“收拾掉南朝鲜首都师的第一团”。

这支部队,就是那个大名鼎鼎的“白虎团”,“突袭白虎团”的事迹就这样开始了。

【二 、准备:讨论与安排】

决定把“白虎团”当成要打垮的对手后,68军203师的志愿军领导们开始琢磨起怎么打仗这事儿。那会儿,大伙儿主要就两个想法:

一种方法是稳中求胜,先解决敌人,然后再占领他们的阵地;另一种则是快速突袭,先冲破阵地防线,再顺势消灭敌人。

第一种打法虽然保险,但问题也不少,最主要的是可能会牺牲很多人。你想啊,敌人肯定会瞅准我们死守阵地的时候,用大炮猛轰。

又比如说,想要实现战斗目标可不容易,要是情况不妙,敌人说不定就会撤退,把战场范围扩大,给谈判添堵,让它难以顺畅进行。

所以,大伙儿最后都同意,要把突袭、强攻这些不同的打法揉在一起,琢磨着怎么撕开敌人的防线,接着一鼓作气,连续冲锋,就在这关键时刻,把敌人一下子消灭掉!

方案挺周全的,但真想一帆风顺地执行起来可没那么简单。

那时候,白虎团已经在他们的阵地上硬扛了一年多,挖了不少地道的防御工程,还扯上了大片铁丝网,埋设了众多地雷。再加上他们强大的纵深火力网,整个防御体系可以说得上是“铁桶一块”,难以攻克。

不过方案已经定下来了,再怎么不容易也得继续执行。

杨育才他们这些侦察兵,经过多次摸排后察觉,白虎团边上的外也洞往南那块地儿,还有直木洞到速洞这一段路上,好像有点儿“空子”可以钻,咱们可以考虑从这两个地方动手突破。

最终,203师的指挥官们商量了一番,决定在穿插营动手之前,先让一个“先锋小组”去“探探路”。

咱们琢磨琢磨,在大战正式打响前,能不能先来个突袭,直接端了敌人的老窝,也就是他们的团部,把他们的指挥部给一锅端了。

这是个挺胆大的主意,也是次冒险的尝试。深入敌后的那个“尖刀小组”,稍微出点差错就可能露馅。要是真被敌人发现了,再被围起来,那可就凶多吉少了,很可能就回不来了。

虽然这个任务充满了危险,但志愿军战士们还是纷纷主动请缨,想要参加。

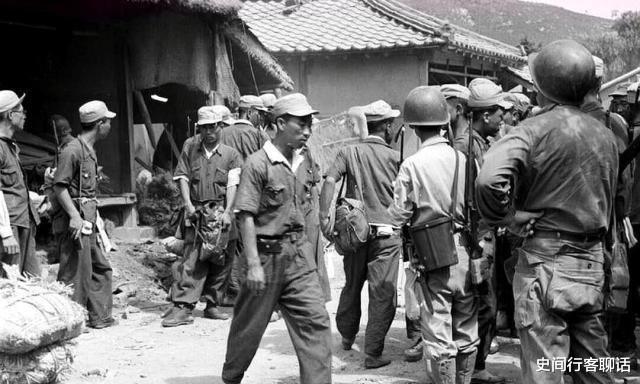

经过一番仔细挑选,最终确定了杨育才带头的13名战士,他们趁着黑夜,悄悄地向敌人后方出发了。

【三 、行动:口令与战斗】

这次行动被叫做“斩首行动”,具体发生在1953年7月13号那一天。

那时候,杨育才打扮成了一个“美国顾问”的模样,其他12名侦察兵呢,则都伪装成了保护他的敌方士兵。

潜行行动刚开始挺顺畅的,但到了308坡和405坡那地界儿,杨育才慢慢察觉到不对劲了。敌人的防守是越来越紧,要是没个通行口令,想悄悄过去怕是不容易。

杨育才正犯难呢,突然瞅见队伍后头远远跟着个人影,他心里咯噔一下,心想这下坏了,莫不是他们的行踪让人给盯上了。

抓到他后,我们立马进行了审问,结果让人大跌眼镜,这家伙竟然是走错路误打误撞进来的敌军。

不管那家伙是真的迷了路,还是假装迷路来保命,反正杨育才从他那里问出了密码,这样一来,他们接下来的秘密行动就变得简单多了。

往前走的时候,杨育才他们瞧见有敌人靠近,二话不说,立马主动搭话问道:

“你们是来干嘛的?有啥暗号没?”

面对侦察兵们展现出来的威势,对方显得有些胆怯,吞吞吐吐地回应说:

我们是流动岗哨,暗号是咕噜姆。

杨育才他们听完汇报后,核对了一下之前搞到的口令,发现没错,就回了声“兄弟”。敌人一听,啥也没多想,立马就让杨育才他们过去了。

之后,杨育才他们就像一股疾风,猛地往敌人的心脏地带冲刺,没一会儿工夫,就抵达了白虎团在二清洞的指挥中心外面。

他们一到那儿,就看见敌人正手忙脚乱地把东西往大卡车和吉普车里塞,一看就是要开溜的架势。

他们瞅准防卫人员正忙的时候,迅速分成几个小组,悄悄靠近白虎团的会议室和警卫室,接着就猛地发起了攻击。

最后一仗,我们干掉了七十多个敌人,并且还抓到了好多敌军的高官。

敌军那边的副师长,还有白虎团的团长等几个人,急匆匆地就跑了,逃跑时连他们的“虎头标志旗”都忘得一干二净,没顾上带走。

这面旗帜啊,代表着白虎团,那可是韩国军队里响当当的招牌。但后来,它就被收藏进了博物馆。至于白虎团,嘿嘿,他们可就惨了,成了大家眼里的笑柄,被牢牢记在了耻辱的历史上。

肯定的是,就算韩国人那时候把虎头旗给拿走了,白虎团的丢脸结局还是没法改变。

经过这次战斗,白虎团的指挥系统完全崩塌了,之后他们在战场上被打得四散奔逃。

【四 、表彰:称号与纪念】

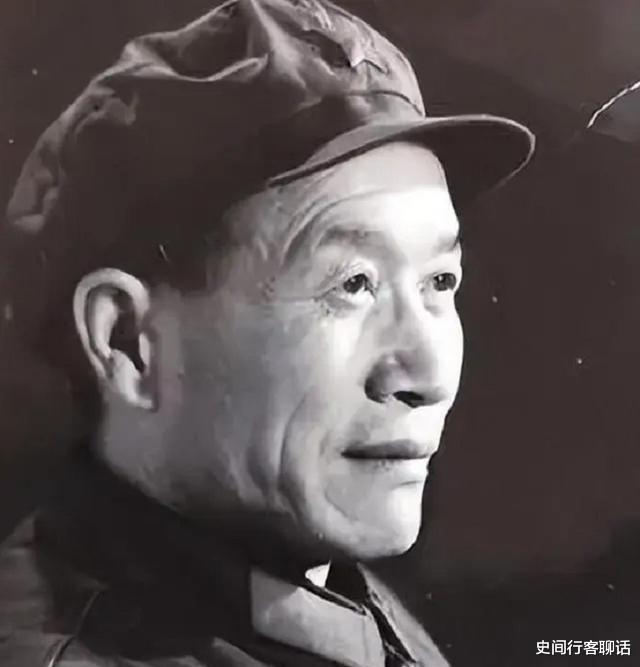

打完白虎团那场突袭后,杨育才和他的12个侦察兵兄弟在朝鲜战场上火了,他们整个小队都得了集体大功,杨育才自己还额外拿了个个人大功和一级英雄的头衔。

“一级英雄”这头衔到底有多重?咱们瞅瞅其他志愿军里的英雄们就能有个数。

1952年,就在官岱里那场大战要打响之前,伍先华领着班里的弟兄们,一块儿发了誓,说他们愿意豁出性命,为党和国家出力。

在那之后的战场上,他真的做到了自己说过的话。当被敌人逼到走投无路时,他拎起20公斤的炸药包,一股脑儿地冲向敌军,结果和40多个敌人一起被炸得粉身碎骨。

打完这场仗,伍先华得到了一个响当当的称号——“一级爆破英雄”,并且,他还被额外记了一次特等功的大荣誉。

上甘岭战役中也有位一级英雄,他就是孙占元。那时候,他接到任务要守住阵地,就这样一直撑到了战斗的最后。

等阵地里的子弹和手榴弹都用完了,身边的战友一个个倒下,他才从已经阵亡的敌人身上摸到一颗手雷,接着就朝着敌人冲去……

有像邱少云那样,就算被熊熊烈火包围也咬牙坚持、一声不吭的勇士,还有开着战机跟敌人拼命干架的孙生禄,他们都是抗美援朝那会儿站出来的一级大英雄。

上面讲的那些英勇的人,都在打仗的时候失去了生命。

杨育才打了白虎团那场硬仗,居然毫发无损地回来了,结果他还是被评上了一级战斗英雄。这事儿说明,大家对他的战功和能力那是真的服气。

按理说,他回到祖国后,职位应当很快就往上升。

但实际上,杨育才回国后官职没怎么升,一直到1964年,他还只是个连长。

杨育才在参军解放军前,曾被国民党硬拉去当过兵,这事儿对他的官职往上升有点阻碍。

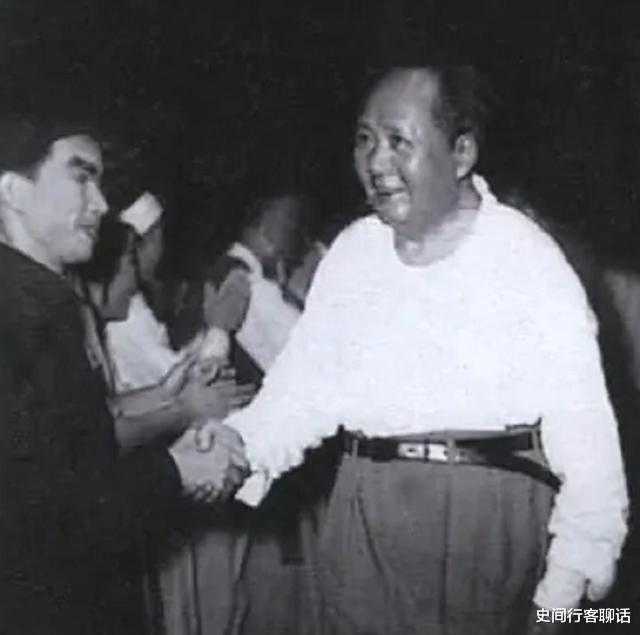

后来,毛主席知晓了这件事,他就简单几句话,让杨育才摆脱了困境。

20世纪60年代那会儿,有些搞文艺的人,拿了奇袭白虎团的故事当灵感,编排了出同名的京剧。这戏在1964年的“全国京剧现代戏大聚会”上一演,立马火了。听说就连毛主席,也是在周总理的建议下,特意去看了这场戏。

看完电影后,毛主席心里很有感触,他专门对肖华说:

这个人眼下在哪儿呢?他在干啥职业?

经过一番了解,肖华把杨育才的情况一五一十地告诉了毛主席。听完肖华的讲述,毛主席却淡淡地说,他以前那些经历根本不值一提,“像杨育才这样有能力的人,咱们可得好好用起来,不能耽误了”。

其实,在1955年被授予军衔的那些开国大将里,有不少人早年间在国民党军队里待过,举个例子,董其武就是个典型,他在1955年还得到了上将军衔呢。

知道那事后,董其武心里直犯嘀咕,觉得太不可思议了。他给毛主席写了封信,里头说了这么一句:

起义那会儿,我只是个中将,心里头想着能继续干着原来的活儿,挂着原来的衔儿,就已经很知足了。我还哪有脸去要求往上升军衔呢?上将那个级别,对我来说,实在是太高了。

但是,经过毛主席他们的一番讨论,大家一致觉得,照他的功劳大小、资历深浅还有做出的贡献,给他上个上将军衔最合适。

毛主席等人的这个做法显示了我党的宽容大度,不管以前有啥过节,只要愿意走回正道,我们都会平等对待,不偏不倚。

董其武这些以前国民党的将领都经历了那么多,就更别提像杨育才那样被硬拉去当兵的人了。

卸掉那个重担后,杨育才很快就得到了提拔,一步一步升到了副师长的位置。

他那次勇敢攻打“白虎团”的事迹,通过各式各样的艺术表现方式被大家广泛传播,一直被人们铭记在心,流传了很久。

【五 、总结 :剧里剧外】

《奇袭白虎团》这部作品,在60年代一出现,就赢得了大家的普遍称赞。

所以后来,大家对这个故事进行了好多次的打磨和调整,甚至有一阵子,还把它拍成了电影。

那么问题就来了,这京剧到底是怎么来的呢?它和杨育才之间到底有啥关系?

得聊聊京剧大师方荣翔的故事。这事儿得从方荣翔这位京剧表演大家开始讲起。

1951年那会儿,他跟着志愿军去了朝鲜,跟京剧团的一帮伙伴们,跑到战场的坑道和前沿哨所去给大家伙儿演戏。他们的目的很简单,就是想让大家在紧张的氛围里能放松放松。

就在那个时候,他在报纸上读到了关于杨育才的事迹。

打从那时候,方荣翔就觉得那个故事挺有戏,能改成京剧上台演。他后来动手编了出戏,给起了个名儿叫《志愿军侦察兵》。不过,后来他又琢磨着给改了,新名字叫《奇袭白虎团》。

方荣翔不光是这出京剧的策划者,而且还是里面的主要演员。就连毛主席等人都对他的表演大为赞赏。

挺让人遗憾的是,方荣翔一直没机会在朝鲜战场上见到杨育才。直到20世纪60年代某次演出,他们俩才终于见上面了。

“你表现得实在太出色了!”

两人在后台碰头后,杨育才立马就开始夸方荣翔,夸得真心实意。之后,他俩还一块儿吃了顿饭,边吃边聊起了过去那些不容易的日子。

挺有意思的是,这俩人的故事还没完呢。

1981年,杨育才退休后就在济南军干所安了家,巧的是,方荣翔的家也在济南,没想到他俩竟然在同一个城市居住。

1989年,方荣翔离开了人世,杨育才一听到这事儿,心里头特别难过。

他丢掉的不仅仅是一个能聊得来的伙伴,而是一个真正懂他、和他心灵相通的挚友。

十年后,杨育才在北京因病离世,但“奇袭白虎团”的事迹并不会因为这两位关键人物的离去而被世人遗忘。

1993年和2010年,山东省京剧院为了纪念志愿军在朝鲜战场上不畏艰难、奋勇拼搏的精神,特意重新编排了这部剧,前后共进行了两次。

到现在这个时候,咱们都知道抗美援朝那会儿特别难,可到底有多难,真的很难说清楚。

说说“奇袭白虎团”这事儿,听起来好像挺简单,但实际上,整个过程比咱们能想到的还要惊险、还要棘手。

就好比说,在动手干事前得做足准备。为确保万无一失,在杨育才他们行动前,志愿军特地挑选了几十个俘虏来审问。

从他们那儿了解到了一些情况,像是地形特点这些,杨育才他们得深深刻在脑海里。

说到那场关键的“攻打团部”战斗,我们就十几个人,分成了四个小队。有的人专门去引开敌人的火力,有的人负责挡子弹保护大家,有的人冲在前面杀敌,还有的人盯着周围,防止敌人偷袭。整个计划做得滴水不漏,最后咱们才能赢得那么漂亮,真的是“全胜而归”。

直到现在,咱们还是能从“突袭白虎团”的事儿里学到不少东西。

我们应该向杨育才他们学习,学习他们对国家的深情厚爱,还有那种先计划再行动的聪明做法,以及大家各司其职、配合得当的团队精神。

只要咱们能把这些事情做到位,我相信大家也都能闯出自己的一片天,活出精彩的人生。

《抗美援朝时的白虎团突袭战》在抗美援朝的战场上,有一场战斗特别引人注目,那就是我们志愿军对白虎团的突袭。那时候,白虎团是敌军的一支精锐部队,装备精良,战斗力强。但我们志愿军战士们毫不畏惧,他们精心策划,准备给白虎团来个措手不及。战斗那天,夜色深沉,志愿军战士们悄无声息地接近了白虎团的驻地。他们动作敏捷,配合默契,很快就突破了敌军的防线。白虎团的士兵们被这突如其来的攻击打得措手不及,一时间乱了阵脚。志愿军战士们乘胜追击,与白虎团展开了激烈的战斗。他们英勇无畏,用血肉之躯筑起了坚不可摧的防线。在战士们的顽强抵抗下,白虎团逐渐败退,最终被我们志愿军彻底击溃。这场突袭战,不仅重创了敌军的有生力量,也极大地鼓舞了我军的士气。它成为了抗美援朝战争中的一段佳话,被无数后人传颂。

《英雄侦察兵杨育才的故事》在解放军的辉煌历史中,杨育才这个名字闪耀着独特的光芒。他是一名出色的侦察兵,以勇敢和智慧著称。杨育才的任务总是艰巨而危险,但他从不退缩。他深入敌后,搜集重要情报,为部队的胜利立下了汗马功劳。他的行动总是那么迅速而准确,仿佛天生就是为侦察而生的。在一次重要的侦察任务中,杨育才展现了他的非凡才能。他孤身一人,穿越了敌人的重重防线,成功获取了关键的情报。这份情报对后续的军事行动起到了决定性的作用,让解放军能够精准地打击敌人,取得了重大的胜利。杨育才不仅勇敢,还非常机智。在面对敌人的追捕时,他总能巧妙地利用地形和障碍物,成功逃脱。他的身影在战场上如同鬼魅一般,让敌人闻风丧胆。他的事迹在解放军中广为流传,成为了战友们学习的榜样。大家都说,杨育才就是侦察兵的楷模,他的勇敢和智慧值得我们每个人学习。杨育才用自己的行动诠释了什么是真正的英雄。他不畏艰险,勇往直前,为国家和人民立下了不朽的功勋。他的名字将永远铭刻在解放军的荣誉簿上,激励着后人不断前行。

《京剧大师方荣翔与战斗英雄杨育才:台上台下情深意重》方荣翔,京剧界的佼佼者,与战斗英雄杨育才之间,有着一段特别的情谊。两人虽然身处不同领域,却因缘际会,结下了不解之缘。方荣翔在京剧舞台上,唱念做打样样精通,深受观众喜爱。而杨育才,则是在战场上英勇无畏,立下赫赫战功。看似毫无交集的两人,却因为对艺术的共同热爱和对生活的深刻理解,走到了一起。他们经常相聚,一起探讨京剧的魅力,分享各自的经历和感悟。方荣翔向杨育才讲述京剧中的历史故事和人物性格,而杨育才则向方荣翔讲述战场上的生死瞬间和英雄事迹。两人相互倾听,相互学习,彼此间的情谊也越来越深厚。在京剧表演中,方荣翔常常能将杨育才的战斗精神融入角色,演绎得更加生动传神。而杨育才在欣赏京剧时,也能从中汲取力量,感受到艺术的震撼和力量。他们的情缘,不仅在台上,更在台下,成为了彼此生活中的一份重要支撑。这段特别的情谊,让人们看到了艺术与英雄之间的共鸣和交融。方荣翔和杨育才,用他们的故事,诠释了“惺惺相惜”的真谛。

#百家说史品书季#