你知道吗?在中国,一些癌症患者每年仅靶向药的费用就高达30万元以上,这相当于普通家庭6-7年的全部积蓄。更令人心痛的是,很多靶向药需要终身服用,一旦停药,病情可能迅速恶化。

为何这些救命药如此昂贵?为何同样的药物在国外售价却只有国内的一小部分?当疾病和贫穷同时袭来,患者该如何选择?医生们又是如何看待这个问题的?

靶向药很贵,但命更贵!

靶向药就像一把双刃剑,一方面给患者带来了生的希望,另一方面又给家庭带来了沉重的经济负担。据中国癌症基金会的数据,我国每年新增癌症病例约400万例,其中约20%的患者可能适合靶向药治疗。而靶向药的平均年治疗费用在15-30万元之间,这对于人均年收入约3.5万元的中国家庭来说,无疑是一个天文数字。

3万一瓶的神药,到底神在哪里?

以非小细胞肺癌为例,传统化疗的总体有效率约为20%-35%,而对于基因突变阳性的患者,靶向药物的有效率可高达70%-80%。

更让人惊喜的是,靶向药的副作用通常比化疗小得多。大多数患者服用靶向药后,不会出现掉头发、剧烈呕吐等让人痛苦的反应,最常见的副作用可能只是轻微的皮疹、腹泻等,这使得患者的生活质量大大提高。

研发一款新药,烧掉的钱能买下整个深圳?

那么,为什么靶向药会这么贵呢?制药公司是否在暴利敛财?

事实上,靶向药的高价背后有着复杂的原因,其中研发成本高居首位。根据美国塔夫茨大学药物开发研究中心的数据,一款新药从实验室到药店架上,平均需要10-15年的时间和约26亿美元(约合人民币180亿元)的投入。而对于靶向药这类创新药物,研发成本可能更高。

这是因为靶向药的研发涉及到一系列复杂的科学探索。研究人员首先需要深入了解癌症的分子机制,找出潜在的治疗靶点。然后,他们需要设计出能够特异性结合这些靶点的分子,并进行大量的体外和动物实验来验证其有效性和安全性。即使进入临床试验阶段,成功率也非常低。数据显示,每9个进入临床试验的抗癌药物中,只有1个最终能获得批准上市。

除了研发成本,生产工艺的复杂性也是靶向药价格高昂的原因之一。与传统的化学合成药物不同,一些靶向药属于生物药品,需要通过基因工程技术在活细胞中生产。这种生产方式不仅技术要求高,而且生产设施的建设和运营成本也非常昂贵。

市场垄断是另一个不可忽视的因素。新药在获得专利后,通常有20年的专利保护期。但由于药物从发明到获批上市往往需要10年以上,实际的市场独占期通常只有7-12年。在这段时间内,制药公司会尽可能地提高药价,以尽快收回研发成本并获取利润。

希望曙光还是遥不可及?

2021年,国家药监局批准了首款国产ALK抑制剂上市,其价格比进口同类药物低约30%。到2023年,我国已有多款自主研发的靶向药获批上市,涵盖肺癌、乳腺癌、胃癌等多个癌种。这些国产靶向药不仅价格相对亲民,而且疗效和安全性与进口药物相当。

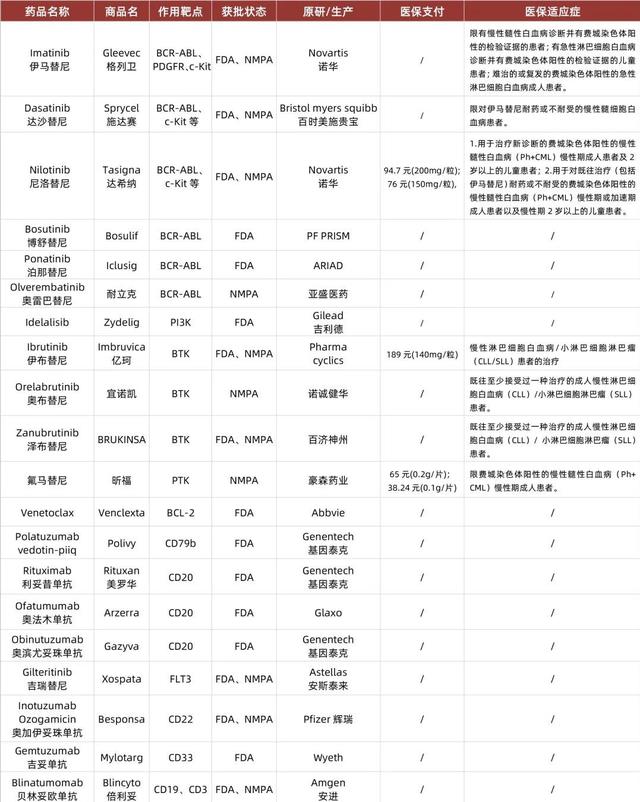

此外,药物纳入医保也是减轻患者负担的重要途径。近年来,国家医保谈判将多款高价靶向药纳入医保目录,大幅降低了患者的自付比例。

不过,国产替代和医保谈判并非万能钥匙。一方面,我国靶向药研发起步较晚,还有很多靶点没有对应的国产药物;另一方面,由于医保资金有限,并非所有靶向药都能顺利纳入医保。截至2023年,我国约有40%的已上市靶向药被纳入医保,仍有大量高价靶向药需要患者全额自费购买。

靶向药会便宜吗?

从国际经验来看,随着专利保护期的结束和仿制药的出现,药品价格通常会大幅下降。以美国市场为例,一款癌症靶向药在专利期结束后的首年,价格平均下降约30%-50%;三年后,价格可能降至原来的20%-30%。

在中国,药品价格下降的路径可能更为复杂。一方面,国家通过医保谈判、集中采购等政策工具,不断压低药品价格;另一方面,国产创新药的崛起也为患者提供了更多经济实惠的选择。

然而,我们也要保持理性预期。新药研发本身就是高投入、高风险的行业,如果药价降得过低,可能会挫伤企业创新的积极性。因此,在追求药品可及性的同时,也需要保持一定的理性,为创新药物的研发留出合理的利润空间。

生命无价,但药有价

生命固然珍贵,但现实中,每个家庭的经济承受能力有限。当疾病和贫穷同时袭来,没有人能够轻松应对这种双重打击。在这种情况下,患者和家属需要在医生的指导下,根据自身情况做出最合适的选择。

对于适合使用靶向药且经济条件允许的患者,靶向药无疑是一个很好的选择;对于经济条件有限的患者,可以考虑通过医保、药企援助、慈善帮扶等途径减轻负担,或者尝试更经济的治疗方案。无论选择哪种方式,都没有对错之分,重要的是让患者在有限的时间里,获得最大程度的生活质量和尊严。

毕竟,在疾病面前,人人平等;而在治疗选择上,每个人都应该有尊严地活着,而不仅仅是活着。