【楔子:】

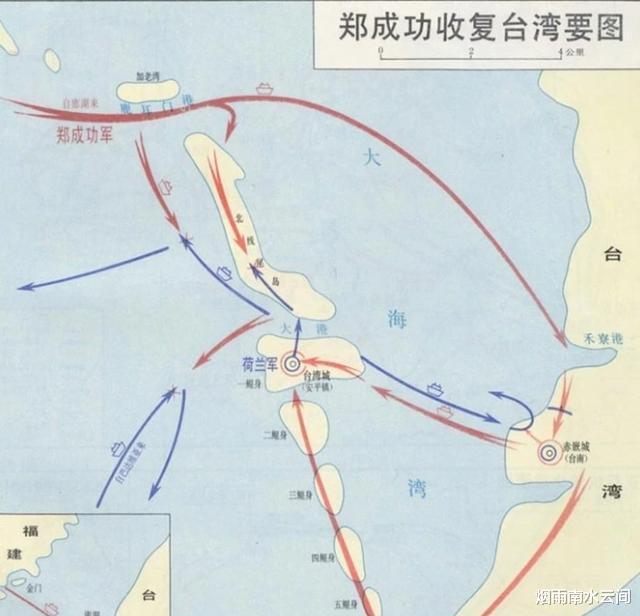

1661年春天,4月份那会儿,郑成功安排自己19岁的大儿子郑经守着厦门。他自己呢,带着好几百条大战船,直接横穿台湾海峡,去找荷兰那些占领台湾的家伙干了一仗。这一打就是七个多月,郑成功硬是把荷兰人给打跑了,把咱们宝贵的台湾岛给夺了回来,让它重新回到了咱们中华民族的手里。

郑成功刚松下一口气,唐显悦的信就到了。信里头,唐显悦把郑成功好一顿数落,说他“家里都管不好,怎么管国家?”

唐显悦是郑经老婆唐氏的外公。话说在郑成功出兵打台湾那会儿,郑经跟他弟弟的奶妈陈昭娘好上了,还生了个儿子叫郑克臧。这事儿传到郑成功耳朵里,他气得不行,直接吐了血。为了整顿家风,也对不起唐家,郑成功打算把这不孝子给处置了。根据《清史稿》第二百二十四卷里的说法:

锦和一个奶妈私通,生了孩子,郑成功便派泰去杀了锦和那个奶妈董氏。

郑成功让自己的堂哥郑泰去处理掉他的儿子郑经以及郑经的母亲董氏。但没想到,郑泰还没对郑经动手,郑成功就因为伤心过度,直接去世了。

过去啊,郑经是“明郑”时期的第二把手。这家伙把老爸郑成功都给气死了,然后自己掌权台湾二十年,真的是个挺有争议的人物。今天呢,我来给大家讲讲郑成功的长子,也就是明朝的第二代延平王郑经的故事。我查了不少史料,就是想让你们通过他,看到一个不一样的明清和台湾历史。

【一、郑氏生长子,延平续血脉】

郑经,大家也叫他郑锦,小名叫锦舍,字是贤之和元之,号式天,老家在福建南安。根据清朝史书《清史稿》里写的郑成功的故事:

成功家有十个孩子,老大叫锦,也叫经。锦是这些孩子中的领头羊,排行老大。他的名字除了锦之外,还有个称呼是经。

郑成功是个大英雄,他一共有十个孩子,老大叫郑经。

《福建通志》里头的“福建列传”,翻到第三十一卷,上面写了这么一段:

字元经,他老妈姓董,一直以来都不受待见。

郑成功的老婆是董飏先礼部侍郎的侄女儿,名叫董氏。董氏给郑成功生了个大儿子,叫郑经,按照老规矩,他就是郑成功的“正房长子”。不过呢,郑成功对董氏并没有特别喜爱。

聊聊郑经,咱得先扯扯他家族的往事。郑经的爷爷郑芝龙,那可是明朝晚期海上的一位大佬,不光做正经买卖,还偶尔搞点“特殊贸易”和“海上冒险”,就这样,他手下聚拢了一票人。到了明朝快不行那会儿,郑芝龙被朝廷给收了编,成了明朝的人。后来清军打进关内,崇祯皇帝上吊了。这时候,郑芝龙带着队伍往南跑,帮着南明的弘光皇帝撑场面。

然而,弘光政权垮台后,郑芝龙听了他的同乡、清朝大学士洪承畴的话,动了投降清朝的念头,甚至还想带兵去打自己的老家。这事儿让郑芝龙手下的很多将领都非常不满,就连郑成功的母亲也因此事纷争选择了自杀。郑成功是个忠肝义胆的人,他坚决反对父亲的决定,便带着自己的人马去了厦门和金门,从那以后,他和父亲就各走各的路了。

在这一时期,郑成功身旁有个特别重要的人,叫陈永华。他还有个大伙儿都知道的称号,那就是陈近南。我之前专门写过一篇讲他的长文章。

有了陈永华的鼎力相助,郑成功在海边一带跟清朝对抗了十多年。这期间,他先后为南明的隆武皇帝和永历皇帝卖力。

郑经是在1642年,也就是明朝崇祯十五年出生的。小时候,他就亲眼看着自己老爹和爷爷闹掰。等到他慢慢长大,就开始给老爹打下手,一起管管政务和军事上的事儿。到了清朝顺治六年,那时候南明是永历三年,永历帝给郑成功封了个“延平王”的称号,而郑经呢,就成了延平王的世子。

为了加强郑经的权势,郑成功决定和南明的大官唐显悦结亲。他把唐显悦的孙女,也就是唐氏,嫁给了郑经。

清朝顺治十五、十六年那会儿,也就是永历的十二年、十三年,郑成功给大儿子娶了唐氏之后,连着两次带着军队往北打,想收回明朝的地盘,但两次都没成功。为了不被清军一直追着打,郑成功听了陈永华的主意,开始考虑海峡对面的地方。他们琢磨着,要是能从荷兰人手里抢下台湾,就能给郑家找个新地盘。

郑成功带着大军去攻打清朝、抢回台湾那会儿,郑经接了他老爸的班,负责看守金门、厦门这些地方。就像《台湾外记》第十一卷里写的那样:

管理各个岛屿时,他为人宽厚,节俭体恤,待人谦和有爱。虽说他也爱学习,射箭不错,但论起严厉果断,还是比不上他父亲的作风。

就是说,郑经在管理金厦这些岛屿时,特别认真负责。他性格宽厚,对人恭敬谦逊,并且既能文又能武,跟他父亲挺像的。

但郑经有个大问题,那就是他的私生活挺乱的。他对自己的老婆唐氏没啥感情,反而和四弟郑睿的奶妈陈昭娘搞在了一起。在郑成功还活着的时候,他们多少还有点收敛。可等郑成功去打台湾了,郑经和陈昭娘就放飞自我了,陈昭娘还给郑经生了个儿子,就是郑克臧。

话说顺治十八年那会儿,郑成功带着他的精兵强将,不顾荷兰人的大炮轰击,硬是横渡了那道宽宽的海峡。他们打了整整七个月,好不容易才把台湾给收了回来。可谁承想,到了第二年,也就是康熙元年,郑成功收到了一封唐显悦写的信。信里头,把郑经和陈昭娘偷偷摸摸在一起,还生了孩子的事儿,一股脑儿全说了出来。郑成功一看这信,气得不行,火苗子直往上窜,吐了好大一口血,人就昏过去了。等他再醒过来,第一句话就是要把这个不孝子给宰了。这事儿,就是咱们故事开头的那一出。

那么,郑经到底是怎么避开郑成功的追捕的呢?

【二、成功欲杀子,郑经清门户】

那时候,郑成功正在台湾,他让手下的大将黄昱跑回厦门,给郑成功的堂哥郑泰带了个口信,说让郑泰把郑经给处理了。另外,因为郑经的母亲董氏没教好儿子,郑成功也决定把她一块儿给办了。这事儿在《闽海纪要·壬寅》里头写得很清楚。

世子一直住在思明州,跟奶妈有了私情,还生了孩子。成功知道后火冒三丈,他叫黄昱上岛去,让郑泰监督杀掉世子和他妈董夫人,说这是因为他们管教孩子不严。这事儿一传出来,各部头领都震惊了,特别是忠振伯洪旭,他坚决不肯执行这个命令。

郑泰作为郑家的亲人,接到那个命令后心里挺纠结的。他想了个两全其美的法子,打算保下郑经和董氏,把乳母陈昭娘给处理了,这样也能给唐家一个说法。

郑泰把建议派人送到台湾后,来回折腾,浪费了不少时光。就在这段时间,郑成功的老爹郑芝龙,那个已经向清朝低头的人,被康熙手下的一个大臣苏克萨哈给处决了。虽然郑成功跟他老爹早就翻了脸,但听到这事儿还是气得不行,直接吐了好几口血。接着,南明的最后一任皇帝永历帝朱由榔也被吴三桂给干掉了,郑成功知道后直接病倒在床上。这时候,郑成功又收到了郑泰的消息,说他还没把郑经给解决了。郑成功这下子是又气又伤心,马上下令让郑泰必须干掉郑经。结果,他自己也因为这一连串的打击,突然就没了。

《闽海纪要》里头写着,郑成功快不行的时候,那是又跺脚又捶胸,大喊了一声就没了。由此看来,这位大英雄郑成功在快走的时候,心里真是有太多的不情愿。说起来,他儿子的事儿,就是把他气得不轻的一个重要原因。

郑成功离世后,明郑那边很快就乱了套。据《福建通志》里头的《福建列传》第三十一卷所说:

郑袭擅自假传郑成功的遗命,列举世子的多条过错,然后自封为东都之主。黄安并没有参与这个计划,他表面上顺从郑袭,背地里却急忙请求经文赶快整顿兵马,准备渡海前来。

郑成功的亲弟弟郑袭,心里头一直琢磨着怎么抢班夺权。他找了个由头,说郑经和乳母有染,不配当老大,就自己宣布成了台湾的头儿。可郑成功手下的黄安,不愿意跟着郑袭胡闹。他表面上装着跟郑袭一条心,暗地里却偷偷派人给郑经送信。

我之前提到过,郑经这人性格温和,既会文又会武,和他老爸郑成功一样,金、厦那些地方的士兵们都很尊敬他。虽说郑经在个人生活上有点瑕疵,但在大多数人眼里,这只是些“小毛病”。但说到大事上,郑经是郑成功的正牌大儿子,还是延平王的世子,他理所当然就是郑成功未来的接班人。

这时候,郑经去找了陈永华,也就是陈近南,请他当自己的军师。陈近南给郑经出了主意,说他们在厦门给郑成功办丧事,好赢得老百姓的心。接着,他们打算提拔周全斌、冯锡范这些人,一块儿准备坐船去台湾。

康熙元年十月头一天,郑经带着大军去攻打台湾。郑袭在台湾那边本来就没站稳脚跟,这回郑经又亲自带兵来打,还有黄安他们做内应,结果郑袭第一仗就打输了。之后,郑成功的好多部下都向郑经投了降,这样一来,这场仗很快就结束了。

打完这仗,郑经就稳稳当当地坐上了台湾的宝座,还继承了延平王的头衔。而他叔叔郑袭呢,就被关了起来,没了自由。

搞定郑袭后,郑经为了把自己的地位坐稳,接下来就把矛头指向了郑泰。之前,郑泰收到郑成功的指令,心一软,没对郑经下手。郑经本来对这位堂伯还有点好感,但等他到了台湾,发现郑泰和郑袭私下里书信来往频繁,信里对他是一肚子怨气。这下,郑经铁了心要摆平郑泰。就像《清史稿》里说的那样:

两年后,锦又回到了思明。泰曾经给台湾的几个将领写过信,这些信被锦截获了,于是锦就处死了泰。泰的弟弟鸣骏和赓,还有他的儿子缵绪,也都逃到了泉州去投降。

康熙二年那会儿,郑经回到了厦门思明,他摆了个圈套宴,把郑泰给请了过来商量事儿。结果郑泰一到,他一声令下,郑泰就被藏在暗处的士兵给干掉了。郑泰的弟弟、儿子他们一看形势不对,吓得赶紧逃到泉州,向清朝投了降。这么一来,郑经是把自己的位子给坐稳了,但也等于自己砍了自己一刀,实力大不如前了。

《国语·晋语》里头说了这么一句话:

讲义气的人,往往能收获好处;贪心的人,常常是怨恨的源头。

郑经和郑家其他人的争斗,说到底就是贪心跟政治好处在作祟。古代那些为了当官掌权,连亲兄弟都能下狠手的事儿多了去了。我个人觉得,郑经这人品行不咋样。再说他处理郑袭和郑泰那档子事儿,手段也太狠了点儿。

【三、延平抗清廷,守土拒荷夷】

说起郑成功,他那时候打败了荷兰人,把台湾给收了回来,这事儿清廷知道后,那是大吃一惊。转过年来,郑成功不幸离世,郑经就接手了延平王的位置。再加上郑泰的儿子和弟弟都跑到清朝那边去了,清廷一看,觉得这是个机会,打算趁着郑经根基还不稳,把明郑这股势力给灭了。

那时候,郑经碰到的情况相当棘手,主要麻烦有四块:

首先,他一上任就动手收拾郑氏宗族,这让大家心里都不踏实了。

另外一方面来说,南明永历帝被干掉以后,南明基本上就算完了。郑氏家族呢,虽然是南明那边封的延平王,但很多人跟着郑氏干,其实就是看中了“明”这块招牌。现在南明没了,不少有志气的人心灰意冷了,有的人干脆跑到东南亚,躲起来过日子了。

另外一方面,荷兰人被郑成功打败后,心里很不服气,所以他们一直在东南亚的印尼地区加强军备,准备找机会从郑经那里把台湾岛抢回来。

第四个问题是,清廷那边直接给咱们施压。那时候康熙皇帝还小,掌权的四大辅臣想立功,就一个劲儿地催着福建的靖南王耿继茂,让他赶紧带兵去攻打金夏。

郑经刚接手大权,那真是立马就陷入了“前后左右都是敌人”的境地,这么说真的一点儿也不为过。他自己心里也明镜似的,知道自己啥处境。搞定郑袭和郑泰之后,他就老往两岸跑,带着士兵们又是训练又是巡逻,还提拔了不少年轻有为的将领。但可惜啊,郑经还没能喘口气呢,敌人就打过来了。《闽海纪要·癸卯》里头都写着呢。

九月那会儿,荷兰鬼子侵犯了我们两个岛屿。他们凑了十六条大战船,还带着好几千兵马,跟靖南王还有那个总督一块儿,想要攻打金岛和厦岛……

记住啊,“红夷”说的是荷兰殖民者,清朝那会儿,大家管他们叫“红毛军”。这事儿说的是:清朝康熙二年九月那会儿,荷兰殖民者开着十六艘大战船,带着好几千兵马,还有红衣大炮,去攻打金门和厦门。老话儿说得好,敌人的敌人那就是帮手。为了搞定郑经,清朝政府决定跟荷兰人联手。于是,清朝派了靖南王耿继茂、福建总督他们,分两路去攻打金夏。

郑经遭到清廷和荷兰的两面夹击,他使出了所有本事来应对。他安排周全斌带着最厉害的士兵到金门去抵挡敌人,而他自己则跑到厦门去亲自指挥打仗。两边打了一个多月,明郑的军队一点也没落下风。

但是,清朝政府为了赢得胜利,不断派遣海澄公黄梧和水师提督施琅,从海澄出发去攻打厦门。施琅以前曾是郑成功的手下,但后来投降了清朝,他非常擅长水上作战。再加上郑经那边已经疲惫不堪,清军很快就占了上风。郑经看情况不妙,只能带着手下的人撤退到铜山。

这场仗,对郑经来说,真是个不小的打击。金夏那边一丢,明郑的士兵们伤亡特别大,郑经没办法,只能先撤回台湾,养精蓄锐,准备以后再找机会反击。

郑经把周全斌留在了铜山,之后,清朝政府就开始了大面积的劝降行动,多次派已经投降的前部下去铜山,想让周全斌也投降。为了吸引周全斌投降,清朝政府一边加强防御,清空周边地区,不让周全斌得到支援,另一边还派军队去拦截他的补给线。根据《清史稿》的记载:

铜山的粮食快吃完了,全斌也选择投降,后来被封为了承恩伯。

周全斌原本是郑经身边得力的大将,后来因为没了子弹,粮食也吃光了,没办法,他就投了清朝。

后来,郑经到了台湾,他开始练兵强军,搞活经济,多次带兵抵抗清军和荷兰人的进攻,把明郑的地盘守得固若金汤。在台湾的日子里,郑经心里始终装着两个大目标。一个是打回清朝去,另一个就是决不能让台湾落到外人手里。

我读了郑经对抗清朝的那段往事,感觉最深的是:郑经退到台湾,虽说是没办法的办法,但他对抗外来敌人可是立了大功,帮咱们中华民族守住了台湾这块地儿。清朝那边呢,为了打垮明郑,竟然跟外国人联手。从大道理上讲,郑经这边是完全站得住脚的。

说真的,郑经对台湾所做的,可不仅仅是这些。

【四、郑经治台湾,永华兴文教】

郑经要想一边跟清廷和荷兰人硬碰硬,一边找机会打回清朝去,最关键的一点就是得有足够的粮草供应。但他刚到台湾那会儿,这地儿还跟原始森林似的,地不好种,当地人干活儿的本事也比不上闽浙那边。这么一大帮子兵马,吃饭可真是个大问题。

这时,他身旁的重要智囊陈永华给他出了不少好主意,帮了大忙。听从陈永华的建议,郑经在台湾办成了三件重要的事儿:

第一点,就是开垦荒地、搞起屯田。据说在《台湾外记》里头写了,郑经下了命令,“把各镇的荒地分一分,让士兵们也当农民”。这样一来,不打仗的时候,士兵们就都去各地开荒种地了。另外,郑经还让陈永华想办法,通过像“天地会”这样的组织,从福建、浙江、广东这些地方引进更好的种田技术,这样一来,台湾老百姓的种田本事就大大提高了。这事儿对明郑政权在台湾稳稳当当待了20年,可是帮了大忙了。

另外,得让商贸流通起来,多搞贸易往来。郑经退到台湾后,康熙皇帝为了让郑氏势力没法轻易得到补给,就在海边实施了“沿海迁界”的严令。这样一来,台湾的船只就没法跟清朝这边做买卖了,粮食、布料、铁具这些必需品就很难搞到手了。郑经和陈永华一合计,觉得得想办法恢复海外贸易。毕竟,郑家本来就是靠海上贸易起家的,所以他们很快就跟日本、朝鲜,还有东南亚的好几个国家做上了生意。这对当地的经济发展,可真是帮了大忙了。

第三点,要大力发展教育和推行科举制度。明朝郑氏政权刚统治台湾那会儿,岛上的主要居民是高山族,他们大多都没上过学,对儒家那一套更是一窍不通。郑经觉得,要是想在台湾站稳脚跟、长期发展,教育这块儿必须得搞起来。只有这样,才能培养出年轻的人才,让岛上的老百姓明白什么是忠孝仁义。

说实话,要说最难且影响最大的,还得是第三件事。主要是因为台湾当地的百姓对上学这事挺抵触。尽管郑经到处建了文庙和学堂,可老百姓就是不肯把孩子送去读书,毕竟孩子一去学堂,家里就少了个干活的人。没办法,郑经后来想了一堆“激励”办法。比如说,只要孩子去读书,家里就能少交点税和劳役。这样一来,台湾的教育才慢慢好起来,儒家文化也开始在台湾流传开来。

《礼记》里头的《经解》篇讲了这么个理儿:你到一个国家瞅瞅,他们的教育咋样,基本上心里就有数了。

博史君觉得,郑经在台湾搞文化教育,对台湾接纳中华文化超级重要。他这么做,让两岸的兄弟姐妹更加觉得中华文化是大家的共同根源,对中华民族的大团结,好处多得说不完,真的是造福后代啊!

郑经在台湾搞的管理,那确实是挺有一套的,效果也挺好。根据历史记载:

交通便捷让往来更加容易,货物买卖也日渐繁荣,这使得台湾的发展越来越好。

【五、壮志求复国,遇挫耽酒色】

台湾嘛,毕竟地方小,力量肯定没法跟清朝比,郑经要是想恢复明朝,那也只能瞅准时机动手。到了康熙十二年,云南那边的平西王吴三桂造反了,接着靖南王耿精忠、平南王尚之信也都跟着闹起来,这事儿叫“三藩之乱”。三藩之乱闹得最凶那会儿,清朝丢了大半的地盘。

这时候,靖南王耿精忠派人来请郑经上岸。郑经觉得时候到了,就带着人马从西边渡过福建,跟以前有过节的耿精忠联手,一起去打清军。《闽海纪要·甲寅》里头有写这事儿。

郑经这些年一直低调蓄力,这次为了重新建立国家,他把最厉害的部队都带出来了。清军在他的猛攻下,连连吃败仗,泉州、漳州这些地方还念着明朝的人,都跑来投奔郑经。接着,郑经又把战场转到了广东,把潮州、惠州全给拿下了。这么一来,他手里就有了漳州、泉州、潮州、惠州这四个重要的地方,势力大得很。

郑经迎来了他复国路上的辉煌顶点,那真的是他一生中最牛的时刻。但可惜啊,这个高光时刻就像眨眼一样,很快就过去了。

郑经的势力越来越大,这让耿精忠心里很不爽,毕竟在福建,耿家才是老大。所以,郑经和耿精忠之间的关系慢慢变差了。那时候,郑经一门心思扑在“复国”上,没顾得上跟耿精忠搞好关系。后来,耿精忠这人开始两面三刀,他偷偷跟清军的康亲王爱新觉罗·杰书勾结,打算等清军打败郑经后,自己好去抢郑经的战果。结果,清军真的在乌龙江把郑经给打败了,郑经没办法,只好退回厦门,准备死守。

在厦门那会儿,郑经做了两件事:他先让刘国轩回台湾去搬救兵,然后又赶紧派人去福建、广东、浙江那些海岛上,稳定军心。等刘国轩带着两万大军回来,郑经立马带着他们又去攻打闽南。那时候,清朝正忙着平定三藩之乱,就派人找郑经商量和谈。但郑经这边态度很坚决,不肯剃头,也不肯上岸。康熙一听,肯定不能接受啊,所以谈判很快就谈崩了。

之后,耿精忠就向清朝低头了,杰书和耿精忠联手去攻打郑经。郑经在海边硬撑了快3年,但因为补给跟不上,最后还是打不过清军。他的军队和战船折损严重,没办法,只能垂头丧气地撤回台湾。

郑经这次攻打清朝,花了整整6年时间,他使出了浑身解数,但最终还是没能成功。这6年里,他为了打仗,把台湾的家当都快用光了。等郑经回到台湾,他妈妈董氏就埋怨他说:“你怎么把事儿搞成这样!”

七座城市接连失利,两个岛屿也丢了,这都是因为你缺乏决断力和谋略……

董氏的想法是,他们就该在岛上安安稳稳地过日子,别整天想着“恢复国家”那些事儿。但郑经作为明朝最后的一点血脉,要是只能窝在台岛上,他哪能愿意啊?

但是,再怎么不情愿也没用。那一年,陈永华目睹了郑经打了败仗回来,心里难过极了,没多久就去世了。从这以后,明郑的里面再没人站出来挺郑经,说要“恢复国家”了。

郑经发现“重建国家”没啥指望了,心里头憋得慌,就开始天天喝酒玩乐,放纵自己。没想到第二年,他就走了,那时候才39岁。

郑经快不行的时候,把延平王的印玺传给了他的大儿子郑克臧。但郑克臧是他和他弟弟的奶妈生的,所以冯锡范那帮人就说郑克臧不是郑家的血脉,把他给杀了,然后立了郑克臧的弟弟郑克塽当延平王。郑克塽那时候还小,冯锡范就一个人说了算,台湾没多久就落魄了。到了康熙二十二年,姚启圣和施琅联手打台湾,郑克塽打不过就投了降。这样一来,在台湾占了23年地盘的明郑政权就算完了。

在我看来,郑经这人挺复杂。首先吧,他是郑成功的亲儿子,原本是要继承老爸大业的,可这家伙居然跟自个儿弟弟的奶妈搞上了,真是不讲规矩。再一个,他为了把权力抓牢,对叔伯们下了狠手,手段残忍得很。到了晚年,这家伙碰壁之后,就一蹶不振了。就像孔夫子说的那句话一样,

人这辈子得注意三件事儿。小时候呢,身体还没长成,得远离女色,别乱来;等到长大了,年轻气盛,就得控制脾气,别老想着跟人争斗;到了老年,身体机能下降了,这时候得戒掉贪心,别啥都想要。

郑经这人,年轻时没管住自己,贪恋女色;到了壮年,又凶狠好斗,杀心重;到了晚年,还整天提心吊胆,啥都放不下。孔子说的那“三样要避免的事儿”,郑经是一个也没躲过。

不过,在博史君看来,郑经这人也不全是缺点。他确实有不少小毛病,但在大事上,他一直坚守着民族的原则。他反对清朝,心里始终想着“恢复故国”。虽然跟外国人做生意,但他从没忘记自己是中国人。郑经在台湾掌权20年,始终坚持爱国和民族主义,跟清朝的民族压迫、荷兰殖民者的欺压作斗争。这样的人,后世不能一概而论,说他一无是处。

历史这事儿得辩证地看,咱们现在读历史的人,得吸取郑经失败的教训,学习他那份大义精神。咱们得热爱自己的祖国,保卫好每一寸土地,为中华民族的团结和复兴出一份力。