2024年4月10日,随着长沙市中级人民法院的终审裁定书送达,"教师投掷三角尺致学生重伤案"历时七个月的司法程序画上句点。二审法院维持原判,被告人宋雨明犯故意伤害罪,判处有期徒刑五年,禁止其从事密切接触未成年人的工作;驳回附带民事诉讼原告人刘某辰的附带民事诉讼请求。

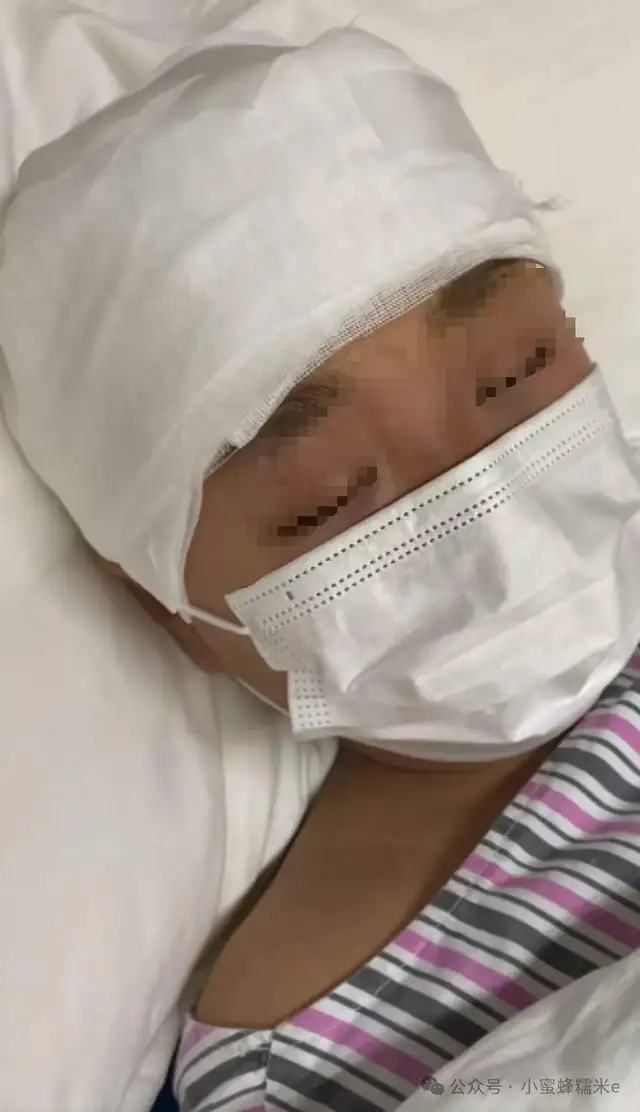

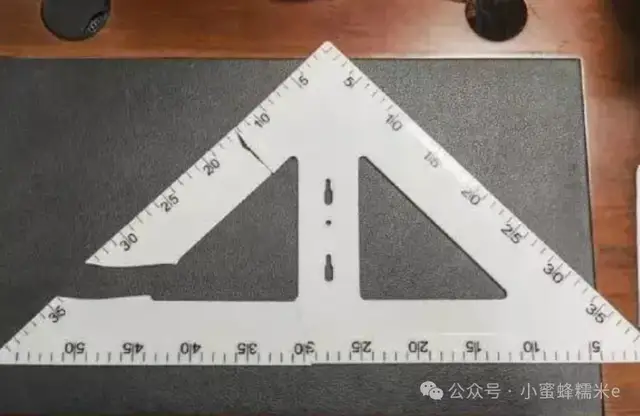

时针回拨至2023年9月6日下午四时,岳麓区某小学三年级教室内,本应是课后服务时间的宁静被此起彼伏的喧闹打破。监控录像显示,数学教师宋雨明在连续三次制止学生无效后,突然将手中的半截三角尺掷向正在嬉闹的某男生。这个瞬间的决定改变了两个家庭的命运——飞出的教具意外击中前座女生刘某辰的额头,造成颅骨骨折、脑组织损伤的重伤后果。经司法鉴定,这个扎着蝴蝶结的9岁女孩被评定为重伤、九级伤残。

案件进入司法程序后,岳麓区人民法院的审判庭成为法理与人情交织的焦点。公诉机关出示的22份证据形成完整证据链:既有教室监控视频的客观记录,也有在场学生的证言笔录;既包含司法鉴定机构的专业意见,也有涉事学校的责任说明。法院审理认为,宋雨明作为具有完全行为能力的成年人,应当预见投掷硬物的危险性,其行为构成故意伤害罪。

在量刑环节:一方面,被告人自首认罪、积极施救的情节获得从轻考量;另一方面,教师伤害未成年学生的职业背德性成为加重处罚的关键因素。最终五年有期徒刑的判决,叠加终身禁止接触未成年人的职业禁令,既体现了对受害儿童的司法救济,也传递出对师德失范行为的零容忍态度。

三、超越个案的公共讨论案件宣判后引发的社会反响远超普通刑案范畴。教育学者指出,该案暴露出三大深层矛盾:

其一,新课改背景下教师面临的课堂管理压力与专业培训缺失的矛盾;

其二,传统惩戒观念与现代教育理念的认知冲突;

其三,未成年人特殊保护与教师合法权益的平衡难题。

中国教育科学研究院近期发布的《中小学教育惩戒实施现状蓝皮书》显示,76.3%的教师对实施教育惩戒存在顾虑,而82%的家长支持适度惩戒权。这种认知鸿沟在本次事件中具象化为舆论场的激烈争论——既有对涉事教师"情绪失控"的谴责,也不乏对基础教育工作者生存现状的同情。

本案终审落幕之际,我们更需要以建设性视角审视事件背后的制度命题。2021年3月正式施行的《中小学教育惩戒规则》虽明确了惩戒尺度,但在实操层面仍存在界定模糊地带。法律界人士建议,应当建立三级预警机制:将言语提醒、隔离冷静等纳入初级干预;把适度劳动、暂停活动列为中级措施;仅对严重违纪行为保留校级处分等终极手段。

心理学专家则强调情绪管理培训的必要性。北京师范大学教师发展研究中心的数据表明,接受过专业情绪干预训练的教师,其课堂管理效能提升41%,师生冲突发生率下降63%。这提示我们,在规制惩戒权的同时,更需为教师配备专业化的心理支持系统。

六、写在判决书之外的人文思考当法槌敲响,留给社会的不仅是是非判断,更是关于教育本质的深度叩问。在监控摄像头与法律条文之外,或许更需要重建的是基于相互尊重的师生伦理:当教师放下"师道威严"的旧执念,当家长给予教育者更多理解信任,当社会形成理性客观的评判氛围,方能让教育回归育人初心。