大家好,我是黑白说历史。

魏延之名,在五虎将之下,亦常被称之为蜀汉第六人。

然以魏延之实力,缘何未入五虎之列?

今日,且听笔者,细细道来。

且说那蜀汉昭烈帝刘备麾下,关张赵马黄五将,因一部《三国演义》名震千秋,世人皆呼“五虎上将”。然翻遍陈寿《三国志》,何曾见“五虎”二字?原是那陈寿笔下,五人功绩相近,故合为一传。

可叹魏文长,纵有镇守汉中十年之威,子午奇谋惊天之智,却因史家一笔,未入此列。后世说书人偏爱“五”数,合五行,应天道,生生将魏延挤出门外。更可恨罗贯中一支笔,凭空添他“脑生反骨”,诸葛亮初遇便喝令斩之。文长纵有百口,怎敌这文学刀斧?

正是:史书徒留半分名,演义却断英雄路。

第二回 非嫡系出身,难叩庙堂门话说刘备起兵涿郡,关张如同手足;赵云长坂救主,肝胆相照;马超名门之后,黄忠老将归心。独魏文长,虽自荆州便投刘备,以“部曲”之身随主入川,却终是半路来投。那刘备取汉中时,众将皆以为张飞必镇此地,不料刘备掷剑于地,大喝:“魏延何在?汉中太守,非文长莫属!”

张飞瞠目,众将哗然。然文长虽得实权,却无“四方将军”之号。何也?

涿郡旧人血犹热,荆州新客茶已凉。庙堂之上,亲疏分明,纵有擎天之力,难破嫡系高墙!

第三回 孤傲犯众怒,刀光映嫌隙

文长性如烈火,目无余子。军中议事,常斥杨仪:“庸奴!安知大略?”杨仪面红耳赤,拔刀相向,文长亦抽剑冷笑:“斩汝首级,如屠猪狗!”

诸葛亮屡劝不止,唯叹:“魏杨之争,如冰炭同炉。”更有一桩:北伐时文长献子午谷奇谋,孔明不纳,文长竟当众讥讽:“丞相怯也!若从某计,长安早破!”帐中诸将面面相觑,孔明拂袖而去。

正是:傲骨虽铮铮,孤木怎成林?

第四回 权谋输一步,身死三族灭建兴十二年秋,五丈原星落,孔明归天。临终密令杨仪掌军,魏延断后。

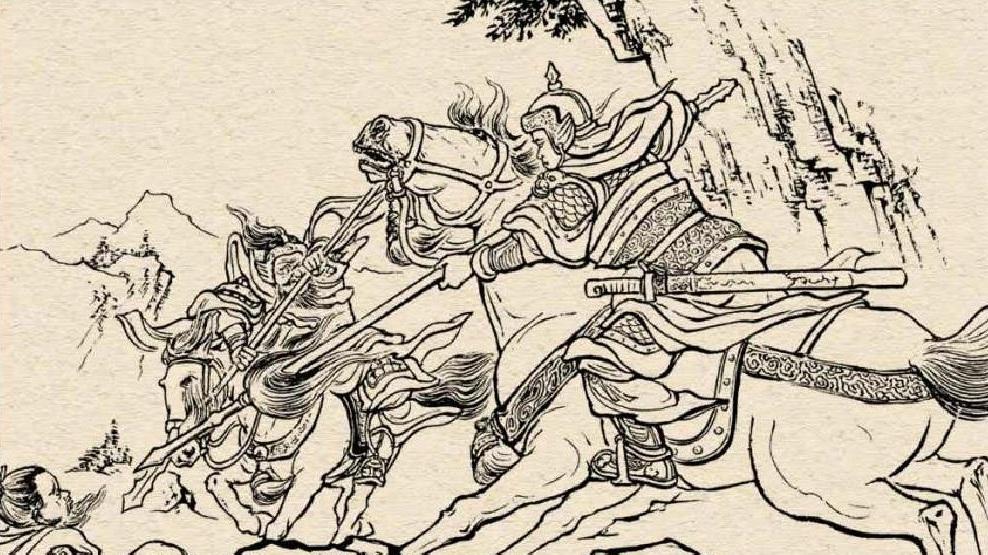

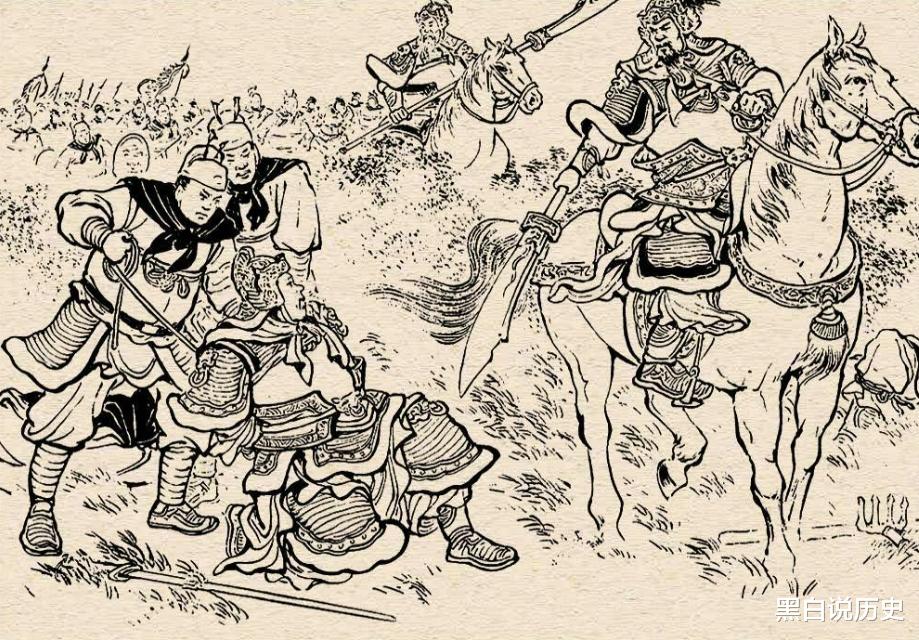

文长闻讯大怒:“某尚能战,岂可为庸奴殿后!”遂引兵南归,欲诛杨仪。怎料杨仪早遣马岱伏于险道,待文长至,岱忽跃马而出,大喝:“丞相遗命在此,反贼受死!”刀光过处,文长头颅落地。

可怜汉中十年镇守功,化作绵竹道上一缕冤魂。更痛者,三族尽诛,家庙烟灭。

后人观此,莫不扼腕:若知韬晦三分计,何至荒冢对残阳?

再看那五虎将:关云长忠义贯日,张翼德喝断长坂,赵子龙单骑救主,马孟起锦袍银枪,黄汉升宝刀不老。个个有故事,人人成符号。

独魏文长,入川未带旧部,汉中无名门根基。论资历,不及关张三十年追随;论传奇,难比赵云七进七出,不如马超血战潼关,逊色黄忠定军耀武。

纵有镇守边关之实,怎敌那“五虎”美名?更可叹蜀汉庙堂,重象征尤胜才干。

诗云:勇冠三军又如何?庙堂不认外乡人!

尾声 英雄泪尽,青史谁评

后人有诗叹魏延:

汉中太守气吞云,子午奇谋泣鬼神。

非是才疏输五虎,只缘身在嫡系门。

陈寿著史时,特为文长鸣冤:“延不北降魏而南还,但欲除杀仪等。”然千秋功罪,早付说书人口。

今人再看这段公案,方知:乱世英雄路,三分靠刀剑,七分在人谋。

若文长生在曹营,或成张辽第二;若稍敛锋芒,或如赵云善终。

可叹天意如刀,终究容不下一个“不服输”的魏文长!

(本文主要参考《三国志》《华阳国志》《三国演义》,部分情节有艺术演绎)

各位看官,魏延为何无缘五虎将,可曾有他说?

评论区且畅所欲言!