在足球世界的版图上,德甲始终是一块独特的拼图。这里有着欧洲最火爆的球迷文化、最健康的财务体系,却也长期陷入一种诡异的平衡——拜仁慕尼黑用近乎垄断的姿态,收割着联赛冠军沙拉盘。当2023年多特蒙德最后一轮“让冠”的戏码重演时,人们不禁要问:为何德甲总逃不过“一家独大”的魔咒?

拜仁的统治绝非偶然。回溯历史,这支巴伐利亚豪门的成功密码中,藏着一条鲜少被讨论的暗线:系统性削弱直接竞争对手。从1970年代门兴格拉德巴赫的衰落,到新世纪多特蒙德“青春风暴”被肢解,再到近年莱比锡、勒沃库森的核心球员频频南下慕尼黑,拜仁构建的是一种“吸血式”发展模式。当维尔茨与拜仁的转会传闻甚嚣尘上时,这不过是德甲历史上第N次“挖角”故事的翻版。

德甲特殊的50+1政策本意是保护俱乐部不被资本裹挟,却意外造就了拜仁的绝对优势。相比英超的资本狂欢、西甲的巨星政策,德国足球严格限制外部投资,这使得拜仁依靠百年积累的财力形成降维打击。

更关键的是,当多特蒙德培养出哈兰德、贝林厄姆这样的超新星时,第一选择永远是套现离队;而勒沃库森等队即便涌现维尔茨这样的天才,最终也难逃被拜仁“内部消化”的命运。这种人才流动的单向性,彻底锁死了挑战者的上升通道。

可能一些球迷不知道什么是50+1政策。德甲50+1政策说白了就是“球迷说了算”的规矩。按这政策,俱乐部必须让球迷或会员持有超过50%的表决权,哪怕金主砸钱买再多股份,重大决策也得听球迷的。比如拜仁向阿迪、奥迪卖股份换钱,但表决权还是捏在自家手里。

不过也有例外,像霍芬海姆老板霍普连续砸钱20年,才拿到豁免权;红牛集团更绝,直接搞了个“员工会员俱乐部”控制莱比锡红牛。这政策初衷是防资本把球队当玩具,结果既保住了德国足球的“灵魂”,也让联赛少了土豪撒钱的疯狂。

球迷当家让德甲成了欧洲最稳的联赛。俱乐部负债率常年垫底,拜仁、多特这些豪门青训营能量产穆夏拉这类本土球星。球场更是火爆,场均4.4万人的上座率冠绝欧洲,球迷知道球队不会突然被资本玩坏,看球都带着“自家买卖”的劲头。中小球队也活得踏实,像弗赖堡这种“螺丝壳里做道场”的俱乐部,靠着精打细算照样能混德甲。

财务健康的另一面是竞技失衡。德甲球队在欧洲赛场集体疲软已非秘密,2023年欧冠八强仅剩拜仁独苗的尴尬,暴露出联赛整体竞争力的退化。当拜仁可以轻松挖走竞争对手的进攻核心,中小俱乐部失去的不仅是即战力,更是构建长期体系的可能。药厂CEO卡罗曾无奈坦言:“我们就像拜仁的预备队。”这句话道破了德甲残酷的生态链。

实际上,这政策把土豪全吓跑了。德甲十年引资不到30亿欧元,还没英超一年的零头多。中小球队买人抠抠搜搜,碰上拜仁这种“联赛收割机”,只能眼睁睁看着核心被挖——格策、莱万、维尔茨的剧本反复上演。更尴尬的是,红牛钻空子控制莱比锡,反而成了德甲新贵,让传统派球迷气得扔牛头抗议。如今连拜仁都喊改革,毕竟欧冠竞争力下滑,金元足球的洪流快冲垮这道老堤坝了。

球迷文化正在为此买单。尽管安联球场的上座率依旧亮眼,但联赛悬念的持续缺失正在消解中立观众的热情。数据机构SPORT+MARKT的调查显示,德甲在海外市场的收视增长率已连续三年垫底五大联赛。当冠军悬念在冬歇期前就基本终结,当“国家德比”变成拜仁的例行公事,这种可预测性正在杀死足球最珍贵的戏剧性。

或许德甲需要重新审视50+1政策的副作用。柏林赫塔投资人温德霍斯特的警告值得深思:“这不是公平竞争,而是带着镣铐的舞蹈。”在保留球迷主权的前提下,适当放开对战略投资者的限制,让勒沃库森们有机会留住自己的维尔茨们,才是打破垄断的关键。否则,德甲恐将陷入“拜仁越强-联赛越弱-欧战越差”的死循环。

足球世界的魅力在于不可预知性,但如今的德甲正在变成精密运转的慕尼黑时钟。当拜仁又一次举起沙拉盘时,我们不该只看到南大王的辉煌,更要看清这个冠军背后,整个联赛为垄断模式支付的隐性成本。

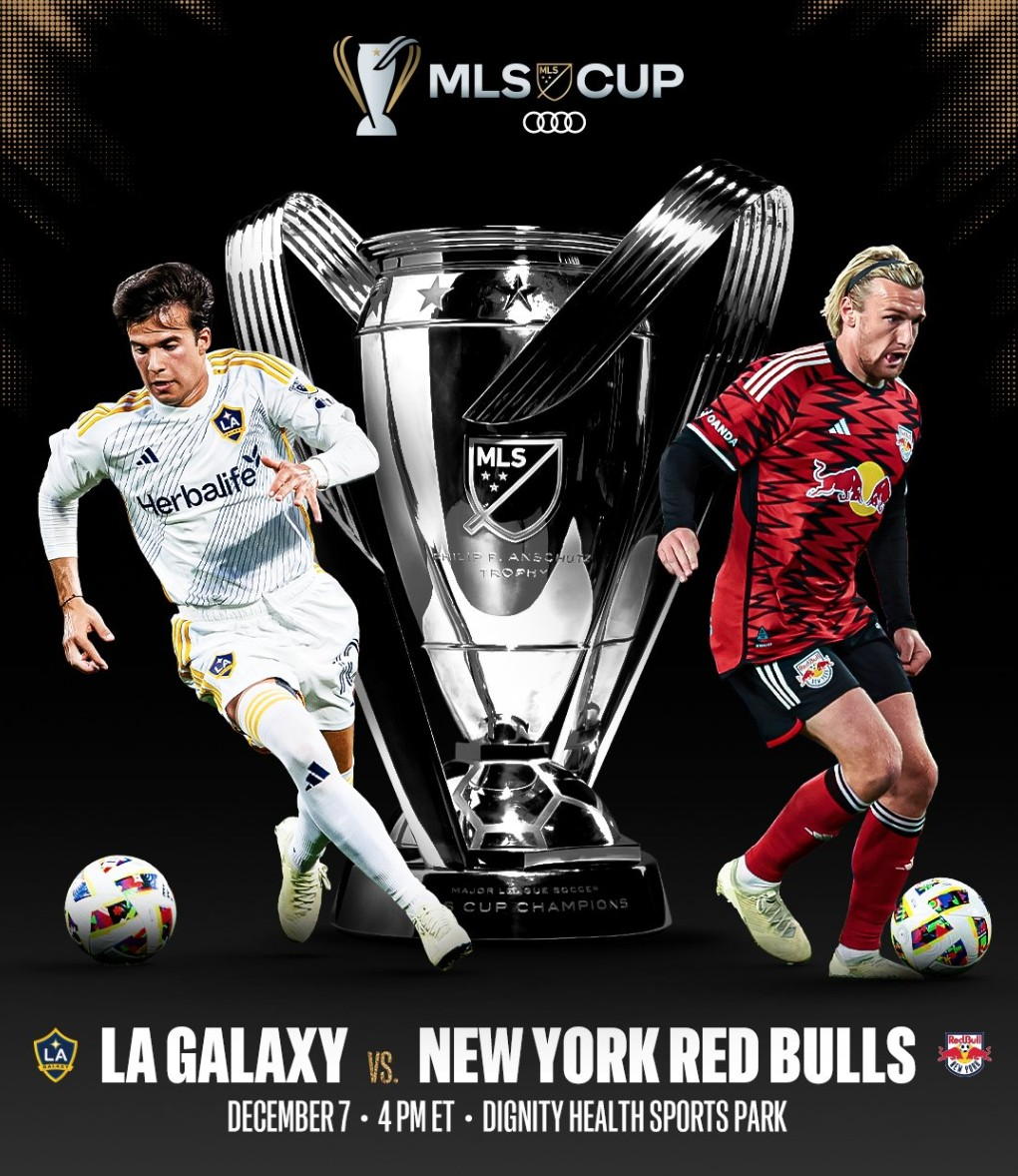

其实我倒觉得,他们可以学一下英超,或者美职联。这两个国家联赛的模式完全不同,但都发展相对均衡,经济效益也非常可观,值得借鉴。

大家认为呢?

都想学英超,却不知道英超实际上属于个例。英超依托历史上的大英帝国,全球有殖民地,全球到处都有英国影响力,所以英超他才能有独一无二的商业繁荣,才能让中小球队都有钱。说德甲50+1不好,确实不好,但就算放开了,其他球队就能拿欧冠了?法甲巴黎被土豪拿下多少年了,巴黎也就进了一次决赛还被拜仁按着摩擦。中国足球这么些年学日韩学欧美,结果呢,一年不如一年。因为别人有的优势是底子里带来的,你没有这些东西,学来学去也是东施效颦。我敢断言,就算德甲放开50+1,有土豪接手德甲某一个或者某几个球队,最多拜仁丢几个德甲,但那几个队,至少十年内没机会拿欧冠!

一句话,德甲不尊重资本,所以他们竞争力不行